監修

大阪医科薬科大学病院 総合診療科 医長

三澤 美和 氏

糖尿病治療中の人が体調不良を起こしたときをシックデイと呼びますが、上手に対応をしないとシックデイは時に生命に関わる合併症を引き起こします。今回、糖尿病の治療薬をそれぞれレビューするとともに、シックデイにおける適切な対応について、大阪医科薬科大学病院 総合診療科 医長の三澤美和氏に解説いただきました。

Part1 糖尿病薬物療法オーバービュー

血糖降下薬の特徴と臨床的位置づけ

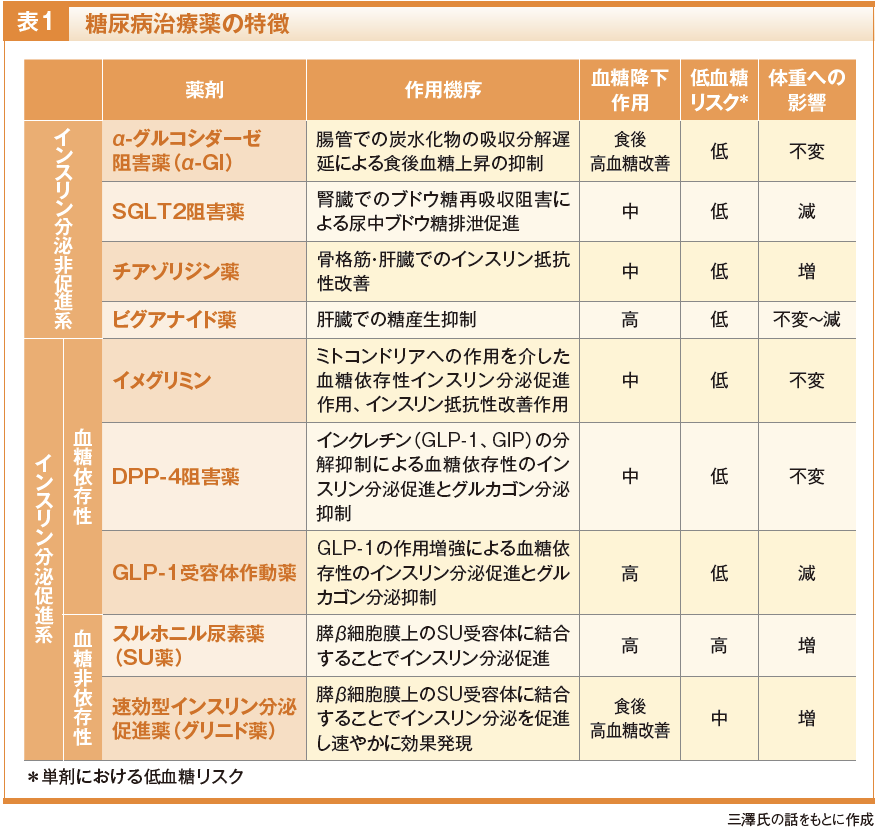

現在、2型糖尿病治療には非常に多くの血糖降下薬が使用されています。まずはそれぞれの薬剤の特徴と臨床的な位置づけについてレビューしてみましょう。

第一選択薬ともいえるメトホルミン

ビグアナイド薬は肝臓での糖新生抑制、インスリン抵抗性の改善作用がある薬剤です。患者さんには車で例えると「燃費を良くする薬」という説明をよくするのですが、主にインスリン抵抗性を基盤とした2型糖尿病は、大量のインスリンを使ってようやく血糖を下げている、いわば燃費が悪い状態です。そこで、燃費を良くする、つまり効率良く作用させて血糖値を下げるような薬剤です。腎機能低下などで使えない理由がない限り2型糖尿病の第一選択薬といえるでしょう。

チアゾリジン薬はビグアナイド薬と同じようにインスリン抵抗性を改善させる薬剤ですが、体重増加が見られること、体液貯留による心不全や女性の骨折など懸念事項が多いことなどから臨床での使用頻度は非常に少なくなっています。

SU薬とグリニド薬は、血糖値が高くても低くても強制的にインスリン分泌を促進

SU薬と速攻型インスリン分泌促進薬(グリニド薬)は、作用時間こそ違いますが作用機序は似ており、膵臓β細胞に作用してインスリンの分泌を促進させる薬剤です。イメージ的にはインスリンを絞り出させるような作用であり、長期的な使用は避けたい薬剤です。また、血糖値に依存せずに作用しますので、食事量が減っているような患者さんでは低血糖のリスクが非常に高くなりますのでシックデイには使用を避けるべき薬剤といえます。

両剤の大きな違いは作用の持続時間で、グリニド薬が5~6時間の作用時間であるのに対し、SU薬は持続時間がそれよりも長く作用を示します。特に腎機能が潜在的に低下している高齢者や腎機能低下のある人ではSU薬は服用から3日程度効き続けることがあります。低血糖が生じた場合、救急対応で一時的に症状が改善したとしても、その後も繰り返し低血糖を起こすことがありますので注意深い観察が必要です。そのようなことから、SU薬はどうしても使わざるを得ない状況であったとしても、極少量で用いるというのが現在のスタンダードな考え方となっています。

グリニド薬はSU薬に比べると長期間に渡る低血糖リスクは低く、食後の血糖値上昇が大きい患者さんでは使いやすい薬剤です。ただし、食事ごとに食直前に服用する必要があり服用方法が煩雑であること、そして現在は血糖値に依存してインスリン分泌を促進する薬剤としてインクレチン関連薬が使用可能となったことから使用頻度は激減しています。

糖尿病治療を変容させたインクレチン関連薬

(DPP-4阻害薬、GLP-1受容体作動薬)

SU薬やグリニド薬に変わって使用されるようになったのがインクレチン関連薬です。DPP-4阻害薬はインクレチンの分解を阻害してインクレチンを増やすことで血糖値が上昇したときのみにインスリン分泌を促進する薬剤です。血糖値に依存して作用するため、低血糖リスクが低く高齢者にも使いやすい薬剤といえます。

さらに、その後に登場したGLP-1受容体作動薬は、インクレチンそのものの作用を増強してインスリン分泌を促進させる、いわば超強力なDPP-4阻害薬というイメージの薬剤です。体重を減少させる効果がありますので、肥満傾向があって内因性インスリン分泌は保たれているもののインスリン抵抗性が強い、といった患者さんがGLP-1受容体作動薬に特に向いています。ただし、薬価が高く使用が難しい患者さんもいるのが実情です。

糖の吸収を穏やかにする α-グルコシダーゼ阻害薬(α-GI)

α-グルコシダーゼ阻害薬(α-GI)は糖の吸収を遅延させることで食後の血糖値の上昇の山を抑える薬です。ただし、糖をゆっくり吸収させるだけで吸収を阻害するわけではありませんので、吸収する糖の全体量は変わりません。

糖を尿中に排泄させることで吸収する糖の量を減らすSGLT2阻害薬とは異なり、α-GIでは摂取カロリーは減らせないため体重減少効果はありません。さらに、副作用として腹部膨満、ガス、便秘や下痢などの消化器症状が出現しやすいことなどからアドヒアランスが低下しやすく、GLP-1受容体作動薬やSGLT2阻害薬が使える現在ではあまり使われなくなっています。

SGLT2阻害薬の処方は症例を選んで注意しながら使用

糖尿病の患者さんがSGLT2阻害薬を服用した場合、1日に約400kcalのグルコースが尿中に排泄されるといわれています。これは、カロリーの喪失による血糖値の低下だけでなく、体重や内臓脂肪の減少に寄与します。一方で、筋肉や脂肪が少ない痩せの高齢者に不用意に投与してしまうとサルコペニアを引き起こし、血糖値は正常であるにも関わらずケトアシドーシス(正常血糖ケトアシドーシス)を起こすことがありますので注意が必要です。

また、SGLT2阻害薬は利尿を促進しますので、脱水に注意して水分を積極的に摂取してもらうよう説明することが重要です。その他、尿路感染症や膣カンジダなどを起こしやすいため注意すべき点も多々あります。SGLT2阻害薬は効果としては高いものの、症例を選んで注意しながら使用すべき薬剤だと考えています。

SGLT2阻害薬は心不全や慢性腎臓病の領域で心保護作用、腎保護作用のエビデンスが得られていることから、それらの診療科も受診している患者さんでは、糖尿病の主治医が知らないうちにSGLT2阻害薬が処方されているということを多く経験します。SGLT2阻害薬単剤での低血糖リスクは高くないのですが、糖尿病の管理下でその他の血糖降下薬やインスリン製剤を使用している場合、それにより血糖値が下がり過ぎるということも懸念されます。薬剤師の皆さんがもしそのようなケースに遭遇したら、糖尿病の主治医に情報を提供していただけたらと思います。

イメグリミン

イメグリミンについては日本のみで発売されている製品ということから大規模な臨床試験が行われていないため、プライマリ・ケアに従事する専門医が自信を持って使えるほどのエビデンスがまだ得られていないというのが実情です。

2型糖尿病の薬物療法アルゴリズム

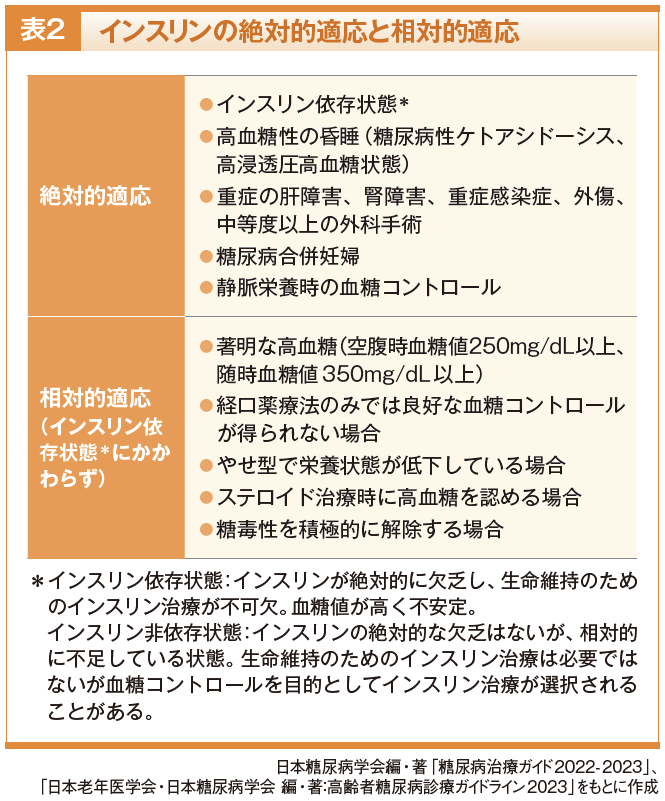

これらの薬剤を使ってどのように薬物療法を進めていくか。日本糖尿病学会のコンセンサスステートメントとして発表された「2型糖尿病の薬物療法アルゴリズム(第2版)」では、まず、インスリンの絶対的適応なのか、相対的な適応なのかを確認します(表2)。

その上で、一人ひとりにHbA1cの目標を設定し、病態に応じて薬剤選択を行います。目標HbA1cについては一律に7%以下とするのではなく、特に高齢者ではそれぞれの患者背景に基づいて決定することが必要です。具体的には、認知機能も正常で身体的に元気であれば、低血糖を起こさないことを大前提としつつ65~74歳では7%未満、75歳以上では8%未満かつ7%以下には下げないようにコントロールし、さらに認知機能障害の進行、ADLの低下、フレイル、併存疾患の有無などを総合的に考慮して、目標値は徐々に緩めていきます。

臨床での薬剤選択の実際

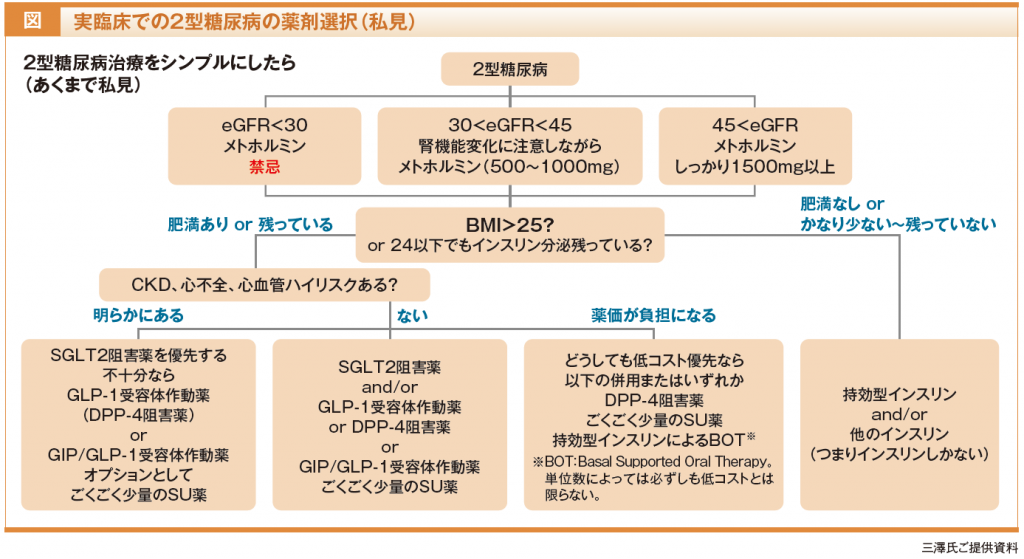

具体的に臨床でどのように薬剤を選択していくか。あくまでも私見レベルですが、実臨床での薬剤選択の例を図に示します。

第一選択薬の基本は前述のとおりメトホルミンです。ただし、メトホルミンは推算糸球体濾過量(eGFR)が30(mL/分/1.73m2)未満の高度腎機能障害の患者では禁忌となっていますので、eGFRの数値によって使用できるか否か決定します。

週1回の持効型インスリン製剤の登場への期待

本年6月に週1回の持効型インスリン製剤イコデク(アウィクリ)が承認されました(2024年10月現在、発売準備中)。2型糖尿病でもインスリン分泌が低下しインスリン依存状態と判断された場合、持効型インスリン製剤で基礎インスリンを補いながら管理していく患者さんも多くいます。また、高齢になればなるほど「低血糖をなるべく起こさず」「副作用によるデメリットがなく」安全に使えるものとして持効型インスリン製剤は重宝します。しかし1日1回の自己注射を行うのが難しいなどの理由からインスリン導入ができない患者さんが多くいました。

そのような患者さんでも、週1回の注射であれば訪問看護が入るタイミングで看護師に対応してもらうことでインスリン導入が可能となります。何より、これまで1日1回持効型インスリンの自己注射を行ってきた患者さんにとっては、大きな負担軽減になります。この週1回インスリン製剤の登場で、糖尿病診療が変わるのではないかと期待しています。

Part2 シックデイとその対応

シックデイとは

発熱、嘔吐・下痢、食欲不振、外傷など、糖尿病患者が体調を崩した時を「シックデイ」といいます。

糖尿病以前に生体の基礎的な反応として、感染症や怪我、手術など身体に何らかのストレスがかかると、血糖値に影響が表れます。身体を守るためにアドレナリンやコルチゾールなどインスリン拮抗ホルモンが分泌され血糖値が上昇する一方で、普段より食事がとれない、あるいは量が減ることで血糖値が低下します。また、嘔吐・下痢、発熱などによって脱水の可能性が高まります。

血糖コントロールが良好な糖尿病でも、こうした非常時には著しい高血糖または低血糖に陥りやすく、重篤な合併症につながる危険性があります。速やかに適切な対応が求められることから、注意喚起の意味もこめて「シックデイ」と称されています。

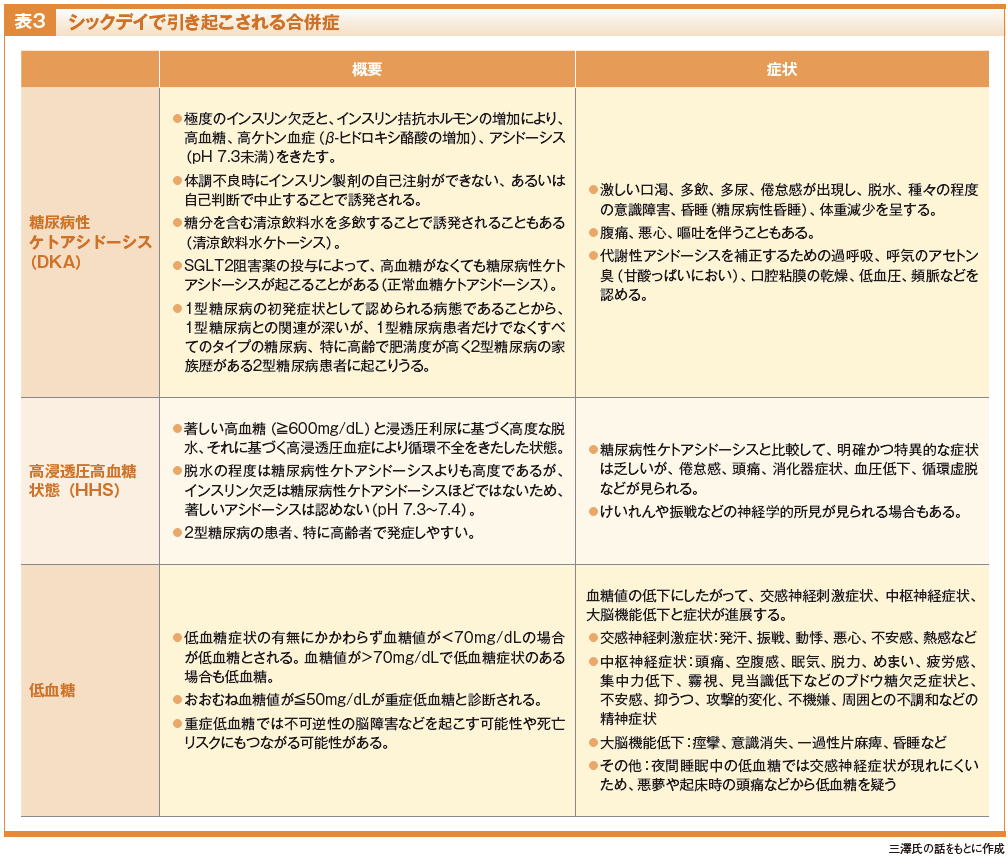

シックデイにより引き起こされる合併症

シックデイ時の高血糖状態で引き起こされる高血糖緊急症として、糖尿病性ケトアシドーシス(Diabetic Ketoacidosis;DKA)と、高浸透圧高血糖状態(Hyperosmolar Hyperglycemic Syndrome;HHS)があります。また同時に、低血糖にも注意し、その徴候を観察する必要があります。いずれの合併症も適切な対応が遅れると命にかかわる危険な状態です(表3)。

高齢者のシックデイと非典型的な低血糖症状

高齢者では感染症の症状の自覚症状が乏しく、また典型的な経過を辿らないことも多いため、シックデイの認識自体が遅れやすい傾向があります。さらに血糖値の変動についても自覚症状が乏しく血糖変動に気づきにくいこと、筋肉量が少ないことに合わせて併存疾患の治療薬の影響などもあり脱水に傾きやすいということなどから、合併症の重症化リスクが高くなります。

さらに、高齢者ではいわゆる自律神経機能の低下から動悸、冷や汗、手のふるえといった典型的な低血糖症状を起こしにくく、非典型的な症状のことがあります。不眠、めまい感、倦怠感、物忘れしやすいなど他の疾患と間違われる症状が実は低血糖であることに留意します。

夜間低血糖を起こしているために不眠となっているのにもかかわらず、複数の睡眠薬が処方されているということもあります。低血糖が見逃されたまま出現した症状に対する薬が次々と処方されることでポリファーマシーが起こり、結果的に認知機能が落ちてしまう、ということが起こりうるのです。高齢の糖尿病の患者さんで新たな症状の訴えがあった時には、まずは血糖値の変動による影響がないかを疑うことが非常に重要です。薬剤師として、これまでなかった症状の出現を患者さんから聞いたときには、血糖測定器を持っている患者さんであれば「症状が出たときに一度血糖値を測ってみてください」というアドバイスをすることも有効だと思います。どの薬剤を投与されている患者さんでもシックデイにはまめな血糖値のモニタリングが肝になります。薬局での血糖測定に薬剤師が活躍できれば、とてもいいサポートができると思います。

シックデイ時の薬剤調節

シックデイ時には血糖値が通常時とは異なる変動を示すこと、食事量が通常時とは異なることから、インスリンや経口薬の用量を調整する必要があります。

インスリンの調整

● 中間型または持効型インスリン注射は継続を原則とする

● 追加インスリンは食事量(主に糖質)、血糖値、測定できる場合はケトン体に応じて調整する

● 自己血糖測定値に合わせて各種スライディングスケール(血糖測定値によりインスリン投与量を1~2単位増減する方法)で計算

● 頻回に血糖値/ケトン体を測定する

経口血糖降下薬の調整

● 表4に食事量などによる薬剤別の調整を示す

医療機関を受診すべき状態の目安

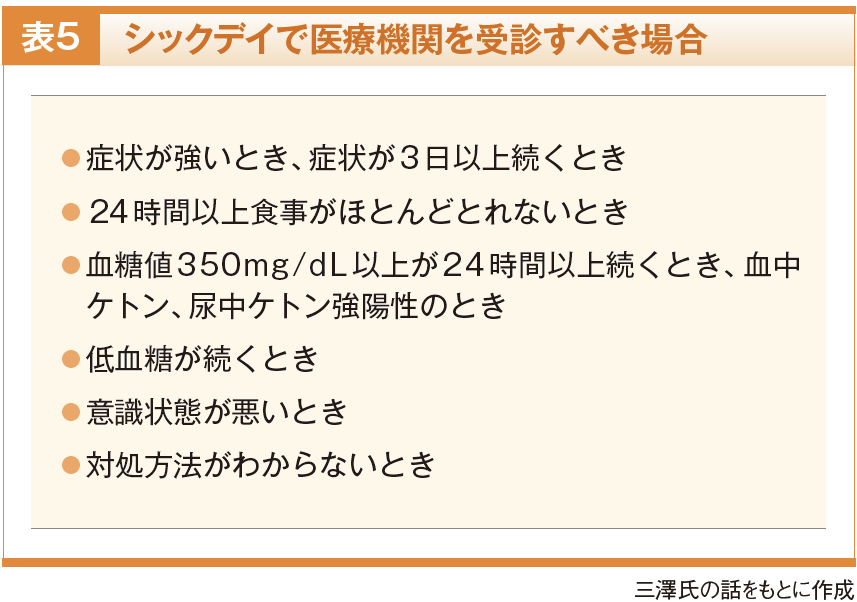

1~2日様子を見るだけでいいようなシックデイと、3日以上症状が続くようなシックデイで分けて考え、症状が強く長引くシックデイであれば医療機関を受診というのが基本的な考え方です。合併症の徴候の有無や薬剤の調整など、全てを患者さん本人が行なうのは非常に困難ですので、患者さんには「糖尿病の人がシックデイだったら入院してもいいぐらいです」とお伝えしています(表5)。

糖尿病診療における薬剤師の役割への期待

限られた診察時間では、高齢者の非典型的な症状までの聞き取りは十分にはできていないのが実情ですし、患者さんも全ての変調を医師に話すわけではありません。そこをかかりつけ薬局でなじみの薬剤師さんであれば、最近よく眠れないなど患者さんが話されることもあるのではないかと思います。もし糖尿病患者さんに血糖値の変動の影響が疑われるような症状の出現があれば、主治医に情報を提供していただければと思います。

また薬のアドヒアランス維持という面でも薬剤師の皆さんに期待しています。実は薬が飲めていなくて薬が余っているとしても、患者さんは医師には言わないものです。患者さんと薬剤師の皆さんのコミュニケーションの中で、アドヒアランス低下が見られるようであれば、例えば現在の処方では用法が煩雑で確実な服用が難しいなど、その原因も含めて主治医にお知らせいただければ診療の助けになりますし、インスリン自己注射や血糖自己測定の手技が正しくできているかの確認を定期的に行っていただければ大きな助けになります。安全な糖尿病診療を行っていくためには、多方面から患者さんをサポートする体制が重要です。これからも多職種での患者さんサポートの一員としてよろしくお願いします。

三澤 美和 氏 プロフィール

総合診療専門医、家庭医療専門医、糖尿病専門医。大学病院総合診療科での診療に携わりながら週に1回の僻地の病院外来でコモンディジーズ・糖尿病診療にも力をいれている。家庭医の目線から糖尿病診療を実践し、総合診療医・家庭医に糖尿病に関するノウハウを伝えていくことをライフワークにしている。