日本人の死因の上位に入り続ける肺炎。外来・在宅・医療機関、さまざまな現場で薬剤師も遭遇することが多いでしょう。今回は、リード・コンファーマ主催「肺炎治療の抗菌薬選択、実践のカギを握る!~医師に頼られる薬剤師を目指して、抗菌薬の提案力を高めよう!~」(2024年10月9日開催)を取り上げ、つなぐ薬局学術研修室鈴木邦彦氏より肺炎治療の基礎とポイント、薬剤師としてどう対応するかを紹介します。

監修:つなぐ薬局 学術研修室

鈴木 邦彦 氏

まずは自身の「対応力」の立ち位置を知り学び進める

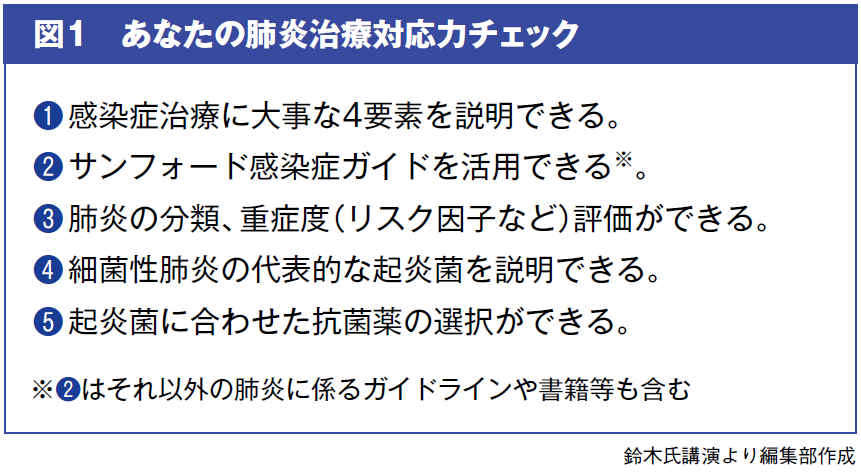

鈴木氏はまず、肺炎治療に関する対応力を確認するため、図1の質問を受講者に投げかけた。自己採点を通して、肺炎治療に関する自身の立ち位置を認識することは、非常に重要だと指摘する。特に既定の回答はないため、読者の皆さんもぜひチェックしてみてほしい。

サンフォード感染症治療ガイドとは、米国の診療ガイドラインだが、日本の臨床でもほぼ使える内容が多く、鈴木氏も活用している参考ツールだ。ファイザー(株)HPの診療サポートページコンテンツ「お役立ちサイト」に無料で日本語版※が掲載されている。

肺炎の基本情報を整理し、

重要なポイントを押さえて患者対応に臨む

65歳以上の死因別死亡数のなかで、呼吸器感染が占める割合は高い。「肺炎は罹患率・死亡率ともに高く、高齢者には『コモンな』疾患といえる」と鈴木氏。気道感染に起因する気管支炎や感冒、いわゆる風邪症候群を考える際には、肺炎が潜んでいる可能性があるので見逃してはいけない、と指摘する。

鈴木氏は肺炎治療における重要なポイントを挙げた。まずは、病歴の聴取(患者アセスメント)。患者の申告だけでなく、患者からさまざまな情報を聴取・収集し、肺炎に関わるキーワードを引きだして患者背景を知ることが重要になる。2点目は高齢者。高齢者は、症状の現れ方が乏しく、体温調節能の低下や合併症の観点からもわかりにくい。また、誤嚥性肺炎の可能性も常に考慮する必要がある。3点目は身体所見と胸部レントゲン。4点目はターゲットとなる原因菌の整理。肺炎には代表的な細菌性肺炎、ウイルス性肺炎、非定型肺炎のほかにも複数のタイプがあり、さらに原因菌などによって治療の対策が異なってくる。最後が、使用する抗菌薬のプロファイルの整理だ。各抗菌薬の特徴や基本的な投与方法のほか、腎機能や併用薬など患者に応じて用法・用量の調整をする必要がある。

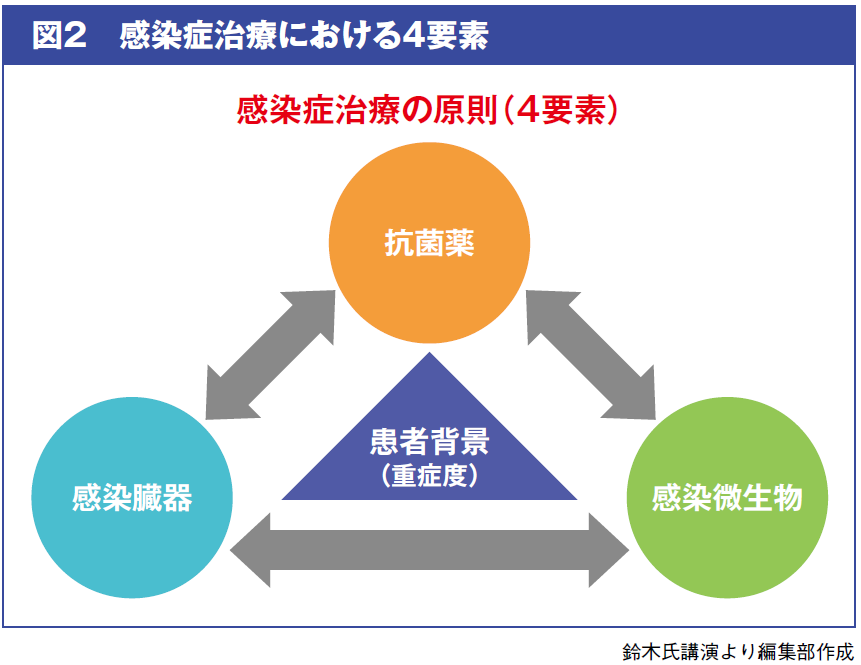

感染症治療における4要素

感染症治療は、「抗菌薬、感染臓器、感染微生物、患者背景の4つの要素をもとに考えるのが原則」と鈴木氏(図2)。どこが感染しているか(感染臓器)、ターゲットは何か(感染微生物)、それに対し適切な抗菌薬は何かを押さえる。そして、この3要素の中心に患者背景を加える。「服薬アドヒアランスや服薬介助者の有無、嚥下機能などの背景も知らなくてはいけない。抗菌薬・感染臓器・感染微生物の3要素を満たしていても、患者背景によって、適切な治療を提供できないこともある」と鈴木氏は説き、この4要素を押さえたうえで、薬剤師として適切な抗菌薬の選択し、処方設計を行えるようになってほしいと受講者に伝えた。

「風邪」の訴えのなかの肺炎を見逃さない

それでは、肺炎は気道感染症のなかで、どのような位置づけで、どう鑑別するか。「抗微生物薬適正使用の手引き」には、急性気道感染症の診断および治療の手順、すなわち「風邪を引いた」と訴え受診した患者への対応アルゴリズムが掲載されている。

まず、気道症状の有無を確認。気道症状がある場合、咳症状(3週間以内)がメインで、バイタルサインの異常(体温38度以上、脈拍100回/分など)、または胸部聴診所見の異常がある場合には、肺炎を考慮する必要があるという。一方、気道症状がある場合でも、咳や痰・鼻症状・咽頭痛の3系統の症状が「同時に」「同程度」あらわれていれば、感冒と考えられる。感冒の場合は、抗菌薬投与は不要とされる。「患者さんが『風邪を引いた』と受診した際、肺炎の可能性を見逃さないために、感冒との鑑別ポイントをしっかり押さえておくべき」と鈴木氏は強調した。

肺炎の3分類

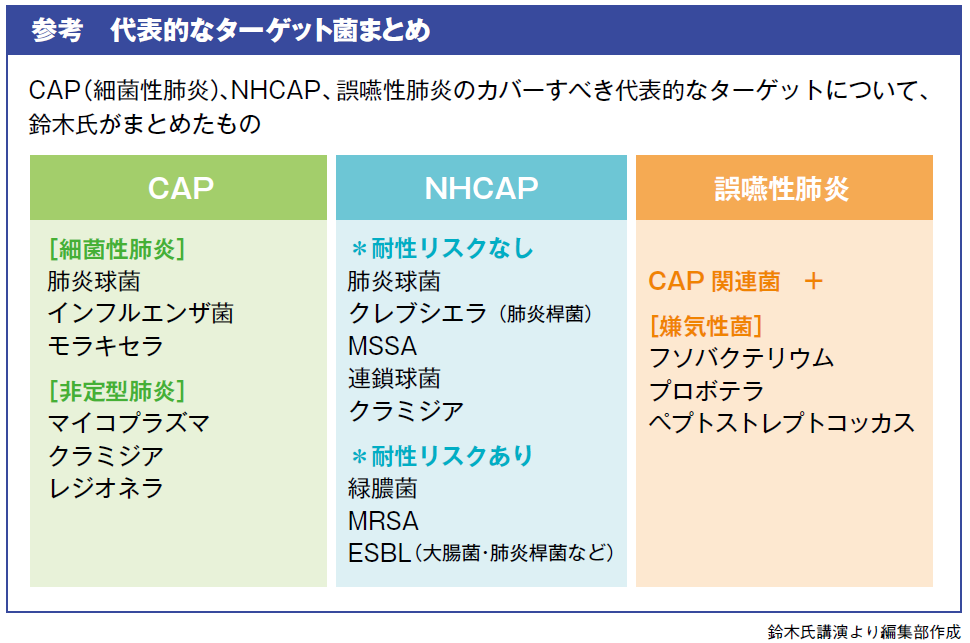

肺炎は、発症の場や病態の観点から、市中肺炎(Community-Acquired Pneumonia;CAP)、医療介護関連肺炎(Nursingand Healthcare Associated Pneumonia;NHCAP)、院内肺炎(Hospital-Acquired Pneumonia;HAP)の3つに大別できる。

市中肺炎(CAP):

病院外で日常生活をしている人が発症(NHCAPは含まない)

医療介護関連肺炎(NHCAP):

療養病床に入院/介護施設に入所/90日以内に病院を退院/介護を必要とする高齢者・身体障害者/通院で継続的に透析や化学療法・免疫抑制薬などの血管内治療を受けている、といった条件を1つでも満たし、医療ケア・介護を受けている人に発症

院内肺炎(HAP):

入院48時間以上経過後に発症

肺炎の重症度評価

日常診療のなかでは、肺炎の重症度評価について「A-DROPスコア」を用いて判定していることが多い、と鈴木氏は話す。

「成人肺炎診療ガイドライン2024」の肺炎診療のフローチャートでも、CAPとNHCAPの重症度評価ではA-DROPスコアが挙げられている。A-DROPスコアは外来治療か入院治療かの判断に用いられ、A(Age):年齢、D(Dehydration):脱水、R(Respiration):呼吸、O(Orientation):意識、P(BloodPressure):血圧、の5つの要素を各1点として、合計点で重症度を評価する(0点は軽症、1~2点で中等症、3点で重症、4点以上は超重症[ICU])。軽症~中等症は外来治療、一部中等症以上からは入院治療を考慮する。

一方、HAPは、「I-ROADスコア」を用いて評価する。評価項目は(Immunodeficiency):免疫不全、R(Respiration):呼吸不全、O(Orientation):意識障害、A(Age):年齢、D(Dehydration):脱水、の5項目からなる。

認知症や心不全による肺炎の重症化リスク

CAPでは「65歳以上」が重症化のリスク因子とされている。ほかにCOPD、糖尿病、認知症などもあり、なかでも認知症はCAPリスクのオッズ比が高い。鈴木氏は「認知症がある時点で、CAPをしっかり評価・注視しなければいけない」と指摘する。

また、心不全患者の肺炎の罹患についても警鐘を鳴らす。「肺炎と心不全は密接に関与する」と鈴木氏。心不全患者は、心拡大に伴う気管支の換気障害に加え、肺がうっ血状態になり、細菌が繁殖しやすくなり呼吸器感染症に罹りやすい状態にある。そのうえで、肺炎などの呼吸器感染症に罹患すると、発熱や頻脈などによって心仕事量が増大し、心不全の急性増悪を招くこともある。さらに感染症により放出される炎症性サイトカインは、心機能に抑制的に働くため、心不全を増悪させてしまう。鈴木氏はこのような「心臓と肺の共倒れ」の状態を避けるため、「特にステージC以上の患者さんについてはリスクが高いと判断し、肺炎罹患の可能性が見られたら早急に対応しなくてはいけない」と強調した。

高齢者の肺炎予防 ワクチン接種と口腔ケアの確認を

肺炎の重症化リスクが高い高齢者に対して、薬剤師としては何ができるだろうか。鈴木氏は、肺炎の罹患予防やリスク軽減の対策として、肺炎球菌ワクチン接種と口腔ケアを挙げた。CAPにおける主な細菌性肺炎のターゲットは肺炎球菌だ。

鈴木氏は「国内のCAP症例の原因で、最も多いものは肺炎球菌」とデータを示した。65歳以上の高齢者についてみても、肺炎球菌による市中肺炎罹患率は高い。また、NHCAPについても、肺炎球菌が原因菌になることが多い。鈴木氏は、高齢者に肺炎球菌ワクチン接種の有無を確認したり、未接種の高齢者にワクチンの接種を推奨することも薬剤師の重要な役割だと考えている。

高齢者における口腔ケアは、歯磨きやうがい、粘膜や舌の清掃、入れ歯洗浄、嚥下機能を鍛えるトレーニングや口のマッサージなどさまざまある。口腔ケアを実施していない高齢者では、口腔ケアを実施している高齢者に比較して、肺炎球菌による市中肺炎罹患率が高いという。鈴木氏は「高齢者で肺炎に複数回罹患している人がいれば、口腔ケアの状況や口内の確認をしては」と提案する。口腔ケアがおざなりになっている場合は、アドバイス等に繋げてみてもよいかもしれない。

誤嚥性肺炎は嫌気性菌もカバーした薬剤選択を考える

高齢者では誤嚥性肺炎のリスクが高く、NHCAPやHAPでは50歳代から誤嚥性肺炎が出現、80歳代以降はNHCAPやHAPの80%以上が誤嚥性肺炎であるとのデータもある。

誤嚥を来たしやすい病態は、第一に、脳血管性障害や中枢性変性疾患、パーキンソン病、認知症などの神経疾患。寝たきりの状態や、口腔内の悪性腫瘍や薬剤の影響による口喝といった口腔の異常や胃食道疾患なども挙げられる。

誤嚥性肺炎の可能性が示唆された場合、「いわゆる通常の肺炎、肺炎球菌やインフルエンザ菌などに加え、嫌気性菌もターゲットに考慮しなくてはいけない」と、鈴木氏。嫌気性菌に関しては最新のガイドラインでも議論されており、まだ結論は出ていないが、鈴木氏は自身の経験も含めて嫌気性菌をカバーした抗菌薬の選択を薦めている。

嫌気性菌をカバーできる抗菌薬例は、オーグメンチン(クラブラン酸カリウム/アモキシシリン水和物)、クリンダマイシン、モキシフロキサシン、ガレノキサシン、シタフロキサシンなど。鈴木氏は、このような薬剤を組み合わせて使用することもポイントだとまとめた。

肺炎治療に用いるおもな経口抗菌薬まとめ

注意点を押さえて活用する

鈴木氏がまとめた外来・在宅の領域に係る薬局薬剤師が扱う主な経口抗菌薬は次のとおり。

• オーグメンチン+サワシリン(アモキシシリン水和物)

• ユナシン(スルタミシリントシル酸塩水和物)

• アジスロマイシン

• クリンダマイシン

• レボフロキサシン

• モキシフロキサシン

• ガレノキサシン、シタフロキサシン

鈴木氏はこれらの抗菌薬の選択にあたり、注意事項などがあるものに補足する。

クリンダマイシンは、嫌気性菌をカバーするために他剤との組み合わせで使われることが多いという。具体的にはレボフロキサシンやペニシリン系抗菌薬との併用だ。ただし、クリンダマイシンは偽膜性腸炎のリスクもあるため、あまりパワフルに使うものではないとも考えられる。一方で、βラクタム系が使えない時は代替薬になるので「押さえておいた方がいい薬剤」と鈴木氏は位置づける。

また、鈴木氏の印象としては、ニューキノロン系のなかでレボフロキサシンが最も使われているという。一方で、レボフロキサシンは嫌気性菌に対しあまり有効ではないため、嫌気性菌も考慮しなくてはいけない誤嚥性肺炎の場合は、レボフロキサシンの推奨度は高くないと鈴木氏は考える。

非定型肺炎以外の肺炎の場合、第一選択薬はオーグメンチン+サワシリン(通称:オグサワ)になる。ターゲットが肺炎球菌と確定できれば、「サワシリンの高用量が推奨できる」と鈴木氏。一方、非定型肺炎も否定できない状況であれば、オグサワのみでは不十分な可能性があるため、アジスロマイシンやクラリスロマイシン、レボフロキサシンなどの追加を検討する。

βラクタム系については、昨今の出荷調整の影響や、使用したが有効ではなかった場合は、「レボフロキサシンが使われることが多い印象」と鈴木氏は話す。ただ、「誤嚥性肺炎の疑いがあれば、モキシフロキサシン、ガレノキサシン、シタフロキサシンなどが使いやすい抗菌薬になってくる」と挙げる。

また、鈴木氏はまれに質問を受けることがあるが、前置きをしたうえで、「経口第3世代セフェム系については、吸収率やAMR対策の観点からも肺炎治療において使うことはない」と補足した。

鈴木 邦彦 氏

千葉県柏市の在宅医療特化型薬局「つなぐ薬局柏」に勤務。2006年に第一薬科大学を卒業。2008年共立薬科大学大学院医療薬学コース修士課程修了。病院薬剤師として7年勤務したのち、保険薬局へ転職。その後、在宅医療により力を入れたいと現職つなぐ薬局に転職。施設往診同行や個人在宅訪問などで積極的に医師とコミュニケーションを行い、処方提案へとつなげている。CareNet.com「うまくいく!処方提案プラクティス」を連載中。