監修

ワタナベ薬局上宮永店

松本 康弘 氏

発達・発育の途上にある小児期の薬物療法に難しさを感じる薬剤師も多いのではないでしょうか。薬用量や、出現する副作用の把握、スムーズに薬を服用させる方法など、小児ではきめ細かい対応が必要となります。小児薬物療法認定薬剤師で日々小児の調剤業務に携わり、さらに小児の服薬指導に関するコラム執筆や著書を上梓されている松本康弘氏に小児の薬物療法と服薬指導のポイントについて解説いただきました。

小児の薬物療法の難しさ

小児の薬物療法における薬剤師の業務で多くの薬剤師が難しさを感じる理由としてよく挙げられるのが、小児用量の確認の煩雑さです。小児の処方箋を応需した場合、まずは薬剤師として処方箋に記載された用量が、その患児に適した用量であるかを確認する必要がありますが、小児の薬物療法に使われる薬剤の添付文書には小児用量の記載のないものも多いため、薬用量の確認には手間がかかります。

また、症状の聞き取りも本人から直接聴取できないことも難しさの一つでしょう。小児の場合、両親のいずれか、あるいはその代理で祖父母が患児をつれて来局されます。症状の聴取はその保護者を通じて間接的に行うことになりますので、成人とは異なる難しさがあります。

副作用についても、小児特有の副作用が出現する可能性がありますので、その知識を持って服薬指導と副作用モニタリングを行っていく必要があります。発疹や下痢など、保護者が観察しやすい症状であれば把握するのも比較的容易ですが、目に見えない副作用、例えば、成人であれば薬を服用したら何となく気持ちが悪い、だるくてきついなど本人の訴えにより把握できるような副作用も、小児では自ら言葉で訴えることができません。何となくぐずる、母乳やミルクを飲む量が減ったなど、薬剤服用後の変化を保護者から聞き取ることで評価していかなければなりません。

小児の薬物動態の特徴を理解する

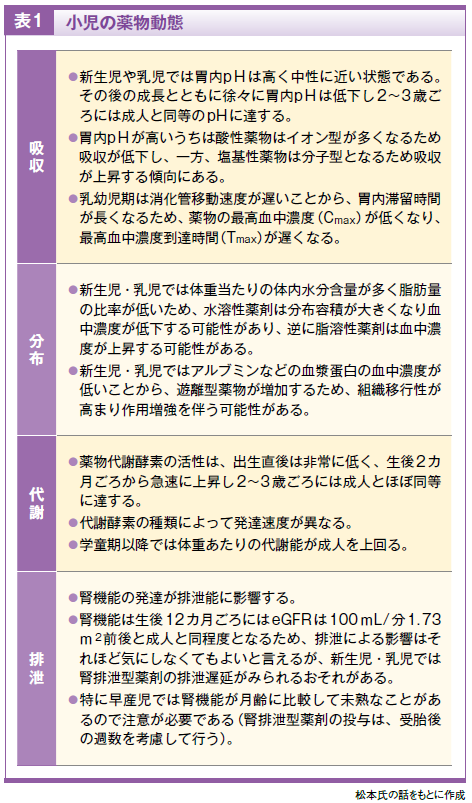

新生児期や乳児期ではそれぞれの臓器の発達が未熟であるため、体重当たりの薬物代謝能や排泄能は成人とは大きく異なります。小児の薬物療法を理解するためには、小児の薬物動態(吸収、分布、代謝、排泄)の特徴を理解しておくことがとても大切です(表1)。

小児薬用量の確認

小児の薬を調剤するときに最も神経を使うのが小児薬用量の確認です。はじめから小児向けに開発された薬剤は少なく、多くは成人を対象として開発された薬剤を小児の薬用量に調節して用いることになります。しかし、小児の薬物療法で用いる薬剤全ての添付文書に小児の投与量の記載があるわけではなく、記載があるのは2割程度という調査もあります。添付文書に小児薬用量の記載がある場合とない場合で、調剤時に注意すべきポイントを見ていきましょう。

添付文書に小児薬用量の記載がある薬剤

添付文書の小児薬用量の記載方法には、①体重当たりの用量が書かれている、②体重当たりの用量と年齢区分や体重区分での標準的な投与量が併記されている、③年齢区分のみで用量の目安が記載されているなどがあります。つまり、小児の処方箋を応需したら、年齢はもちろん毎回体重を確認する必要があります。しかし、体重は保護者が忘れたり、間違って覚えたりすることもあるので、当薬局では不明な時や用量がおかしい時は体重が測れるように体重計を用意しています。

体重で換算する薬剤の場合に注意が必要なのが、患児の体重増加の状況次第で、添付文書通りに計算すると薬用量が成人量を超えてしまうケースがあるということです。過量投与を防ぐために成人量を必ず確認する必要があります。

年齢区分で投与量が設定されている薬剤は抗アレルギー薬でよくみられます。それぞれの薬剤で年齢の設定が異なるので、体重ばかり意識すると過量投与になることがあります。よく使用する薬剤の小児用量は一覧表にして監査台に置くことをお勧めします。

添付文書に小児薬用量の記載がない薬剤

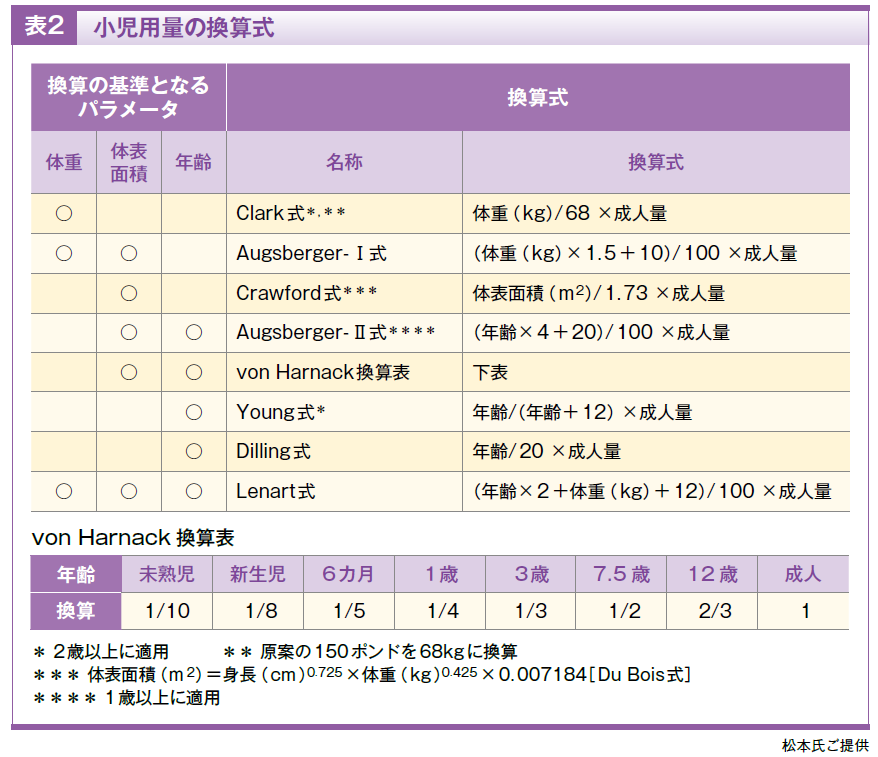

添付文書に小児薬用量が記載されていない薬剤では、各種換算式を用いて小児薬用量を算出する必要があります。小児の代謝・排泄機能は成人との体重比と相関しないこと、体表面積は体重や年齢よりも体液量、腎機能、肝重量などとの相関が高いことから、換算式の中でも小児と成人の体表面積比に基づくAugsberger-II式とvonHarnack換算表が比較的よく利用されます(表2)。現在では、換算式を用いて小児薬用量を簡便に計算できるスマートフォンアプリもありますので、効率的に小児薬用量の確認を行っていくと良いと思います。

小児の服薬指導

「だいたい飲めれば大丈夫」

小児の薬物療法で最も苦労するのがお子さんに薬を飲ませることでしょう。当薬局で受けた電話による問い合わせ(2年間、315件)を解析した結果、問い合わせ内容で一番多いのが「薬が飲めない、吐き出した」であり、特に苦い薬をお子さんに服用させるのに保護者が苦労していることがうかがえました。

薬剤を飲めない子は治りが悪いのでしょうか?急性上気道炎および喘息様気管支炎で受診した患児の再診時に服用状況を確認し、症状の変化を比較した研究では、「あまり服薬できなかった」子は「服用できた」子に比べて症状悪化/不変の割合が有意に多いことが判明しました1)。このことは小児の服薬指導では「飲ませる」ということが最も重要であることを示唆しています。

服薬指導では、まずはこれまでに服薬経験があるか、服薬経験があればその時に問題なく飲ませることができたかを確認した上で、飲ませやすい方法について説明します。その時、われわれ薬剤師は、「ゼリーに混ぜて」「ジュースに混ぜて」「少量に分けて」など伝えるわけですが、ある時ふと、こちらは一生懸命指導しているとしても、それが時に保護者を「なんとしても飲ませないと」と追い詰めてしまっているのではないかと危惧するようになりました。

まじめな保護者は、ジュースに溶かした時の薬の残渣も気にします。そんな保護者に対して正論をかざして追い詰めるのではなく、「だいたい飲めればいいですよ」とお話しています。先述の研究では、「だいたい服用できた子」と「服用できた子」で比較すると症状悪化/不変の割合はそれほど変わらないのです。もちろん全て服用することが良いのは事実ですが、だいたい服用できれば大丈夫なのです。

「だいたい」というのは難しいので、私は「8割飲めれば良いですよ」とアドバイスします。むしろ失敗したら、再度飲ませ直し、半分飲めたらもう半分飲ませるようにと伝えます。大事なことは失敗してもあきらめないということです。

小児の薬物療法は保護者を介していますので、保護者を上手くサポートしていくことも、薬物療法を安全に進めるためには必要不可欠です。保護者に寄り添うことを忘れてはなりません。

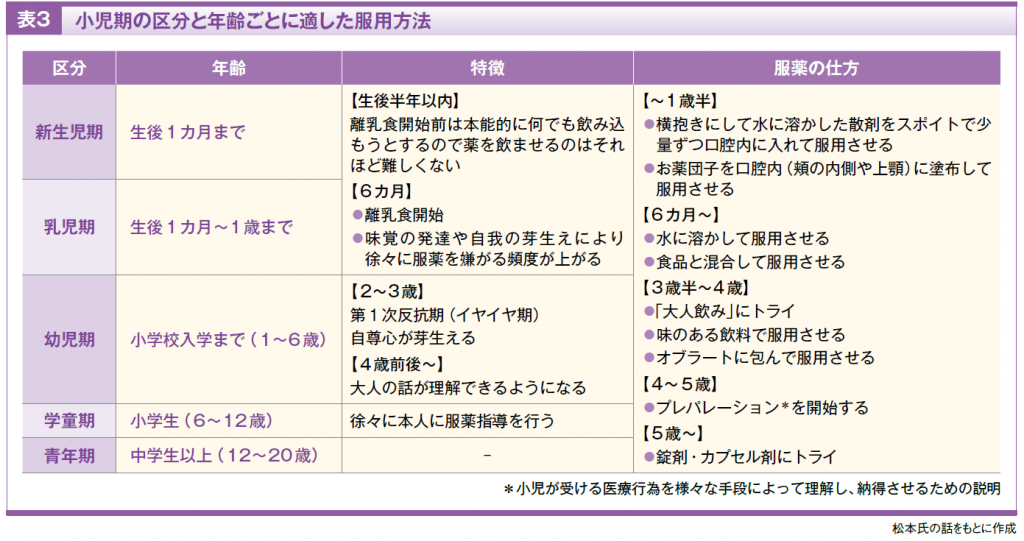

年齢ごとに適した飲ませ方

小児の薬の飲ませ方は年齢によって異なります。1~2歳であれば散剤を水で溶かしてスポイトで飲ませる方法か、少量の水で練って団子状にしたお薬団子を頬の内側や上顎に塗る方法が良いと思います。スポイトで飲ませる場合には、お子さんを横抱きにした方がうまく飲ませることができます。この場合、お子さんを抱いて、スポイトに薬液を吸い取って、少しずつ口に入れるという作業を全て一人でやるのはとても大変ですので、お母さんだけで飲ませるのではなく、できるだけお父さんや祖父母にサポートしてもらいながら飲ませてくださいとお話しています。年齢ごとに適した服用方法についてまとめましたのでご参考ください(表3)。

また、服薬が初めてという場合、保護者が不安そうにされることも多くあります。当薬局では薬剤師が服薬を実践して見せることもあります。実際のやり方を見て覚えてもらえば、その後上手く飲ませることができます。もちろん薬剤師が飲ませても失敗して吐き出されてしまうこともありますが、保護者は薬剤師でもできないこともあるのだから、自分ができなくても仕方ないと気が楽になるようです。多少泣いてもいい、時間かかってもいい、少しくらいこぼしてもいい、大体できればいいというところをわかってもらうことが大切だと思います。

また、お薬の服用は食後と思っている方が未だに多いのですが、食後に服用しなければならない小児の内服薬はほとんどありません。薬というのは味わうと苦くなりますので、食前のお腹が空いているときの方が苦味がわからず飲み込むことができます。

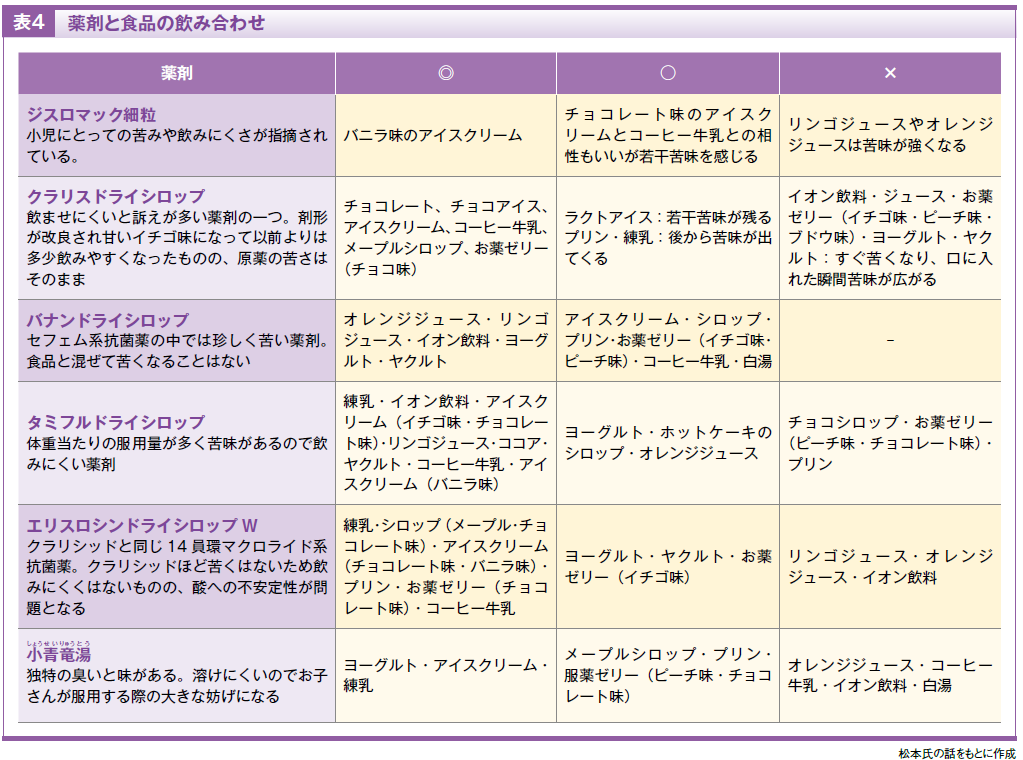

薬剤と混合する食品の相性

離乳食が始まる頃からは、食品と混合して飲ませる方法も使っていきます。その際、混ぜる食品によっては逆に苦味が増してしまうことがあるため、薬剤と食品の相性を考える必要があります。どの薬でも比較的相性がいいのが、アイスクリーム、練乳、単シロップです。単シロップは処方で出してもらえますので非常に有用です。

当薬局では、よく投薬する薬で苦味があり飲ませにくい薬について、それぞれ20種類近くの食品との組み合わせを実際に試して、味が良い食品、悪い食品を調べ、それぞれの薬でおすすめの食品として保護者に紹介するようにしています(表4)。

どうしても飲めない場合の対応

食品との組み合わせを考えて対応しても、どうしても飲めないお子さんもいます。そのような場合、薬局内だけの対応では不可能です。むしろ処方元の医療機関への対応が必要です。例えば同じ薬効の薬でも製剤によって味は異なるため、薬剤変更すると飲める場合もありますので、処方医に処方を変えてもらうように依頼するなどの柔軟な対応が大切です。また、薬剤が飲めないことを医師に連絡し、そもそもその薬が本当に必要かどうかも含めて検討してもらうようにしています。

「おとな飲み」から錠剤へとステップアップ

本来、薬は水で飲むものですので、ある程度の年齢に達したら徐々に水だけで散剤を服用する「おとな飲み」にチャレンジさせていきます。この「おとな飲み」は東京都立川市のいながき薬局に勤務されていた稲垣美知代先生が考えられたもので、「おとな」という言葉にお子さんの自尊心がくすぐられるとてもいいネーミングだと思います。同じくらいの年齢のお子さんが水だけで薬を飲んでいる様子を写した複数枚の写真を見せて、薬剤師が患児と視線を合わせて直接説明を行い、自分もやってみようという気にさせていきます。

さらに、年齢が上がるにつれて散剤では薬用量が増えるため、服用の負担が大きくなりますので、錠剤やカプセル剤にチャレンジしていくように指導していきます。ただし、錠剤やカプセルを飲めるようになる年齢には個人差がありますので、必ずお子さんに錠剤またはカプセルを見せて、服用可能か否か確認します。お子さんの様子を見ながら無理なくステップアップしていけるようにうまく誘導していきます。錠剤の服用にチャレンジする際には、なかなか飲み込めなければ舐めても噛んでも大丈夫なOD錠からトライするといいと思います。

小児で多い疾患と服薬指導のポイント

一般的な小児科の処方箋を扱う薬局で多い小児の疾患について、服薬指導のポイントと出現する可能性のある副作用について考えてみましょう。

● 感染症:抗菌薬の適正使用

小児で圧倒的に多い症状が発熱、咳、下痢で、その原因のほとんどが感染症です。その中で一番多いのがいわゆる風邪(急性気道感染症)です。クリニックを受診して薬局に来られる保護者の中には、未だに風邪に対し抗菌薬を処方してほしいという人が少なくありません。そのような保護者に対しては、風邪の原因はウイルスであること、ウイルスには抗菌薬は効果がないことをしっかり説明することが薬剤師としては重要です。

一方で、抗菌薬の適正使用に対する取り組みが進められ、現在では小児科の抗菌薬の処方は非常に少なくなっており、感染性腸炎の可能性がある患児でも重篤な状態でなければ抗菌薬は処方されなくなっています。それでも溶連菌感染症、伝染性膿痂疹(とびひ)、や細菌性肺炎、中耳炎、慢性副鼻腔炎などでは抗菌薬が処方されることがあります。

● 感染症:抗菌薬の副作用

抗菌薬の小児特有ともいえる副作用が下痢です。抗菌薬服用により腸内細菌が低下することが原因とされ、腸内細菌叢が未熟である低年齢ほど下痢が発生しやすくなります。あらかじめ整腸剤を一緒に処方してもらうなどの対策が有効です。

また、抗菌薬の中でも第3世代セフェム系抗菌薬や経口カルバペネム系抗菌薬は、腸管吸収を高めるためにピボキシル基がついていることがあります。ピボキシル基は代謝されてピバリン酸になり、カルニチンと結合して尿中に排泄されます。この過程でカルニチンが使われるので、血中のカルニチン濃度が低下します。カルニチンは成人では必要量の10~25%は体内で合成されますが、乳幼児期は合成能が未熟であり食事からの摂取量が少ないとすぐに欠乏症になるため、血中カルニチンの低下に伴う低血糖に注意する必要があります。稀な副作用ではありますが、意識レベルの低下、痙攣などの症状がみられたらすぐに医療機関を受診するように伝えています。また、低血糖を起こしやすいと考えられる乳幼児ではピボキシル基のついていない抗菌薬に変更するなどの対応も必要でしょう。

● インフルエンザ:インフルエンザウイルス感染による異常行動

私の経験では、オセルタミビルリン酸塩(タミフル)の異常行動について心配される保護者が現在も多くいます。異常行動は抗インフルエンザウイルス薬の影響ではなくインフルエンザウイルス感染自体が引き起こしているということが分かっており、高熱により脳の機能障害が起き、痙攣を起こしたりうわごとを言ったりする、いわゆるインフルエンザ脳症に近い状態を起こしているといわれています。インフルエンザで来局された患児とその保護者にはその説明をするとともに、異常行動は発熱から2日間以内に発現することが多いため、その間は注意するように出来るだけ一人にしないように指導します。

● 喘息:治療継続の重要性

喘息治療の大きな問題点として挙げられるのが、保護者の治療に対する認識と医療者側の認識にずれがあるということです。保護者はお子さんの咳が軽くなればそろそろ薬は飲まなくてもいいのではないか、減らしてもいいのではないかと考えるのですが、医療者側としてはある一定期間全く症状(発作)が出ない状態が続けば徐々に治療をステップダウンしていくという考えで治療を行っています。その認識にずれがあると、治療の中断につながることになり、発作を繰り返すという悪循環に陥りかねないため、喘息治療における服薬継続の重要性についてきちんと説明することがとても大切です。

薬剤の副作用については、ステロイド薬の口腔カンジダを予防するための吸入後のうがいが非常に大切です。うがいすることができない状況であれば吸入後に水を飲んで口腔内から胃へと流すように説明します(食事の前に吸入してそのあとに食事をすることで流してもOKです)。吸入ステロイド薬の服薬指導は口頭だけではなく、吸入からうがいまでの一連の操作を薬局内で実際に行い、きちんと吸入をしているか定期的にチェックしています。また、β2刺激薬による頻脈もたまに経験する副作用です。保護者には「時々胸がドキドキしたり、手が震えたりすることがあるので、そのような症状がみられたら電話してください」と伝えるようにしています。

● 皮膚疾患:

ステロイド薬に対する正しい理解 抗ヒスタミン薬の興奮性の亢進と痙攣の副作用

皮膚疾患の服薬指導で大事なのはやはり外用薬の塗り方です。1FTUが両手分という指導で、皮膚がしっとりするぐらいまで塗ることを説明します。また、皮膚疾患の治療にはステロイド剤が多く用いられますが、ステロイドに対して未だに嫌悪感を持つ人が10人中1人か2人くらいはいます。そのような方にはステロイドといっても飲み薬と塗り薬は違うということを説明します。ステロイドを塗ることで皮膚が黒くなると使用を嫌がる保護者もいますが、逆にきちんと治療した方が結果的には後々綺麗になることを伝えています。

また、皮膚疾患には抗ヒスタミン薬が処方されることもあります。抗ヒスタミン薬は中枢性の副作用として眠気がよく知られていますが、小児で問題になるのは、眠気よりも興奮性の亢進や痙攣の副作用です。興奮性の亢進は未就学児、それも乳幼児などの年齢が低いお子さんでみられます。これは脳内でグルタミン酸などの興奮性神経伝達物質と、γアミノ酪酸(GABA)やヒスタミンなどの抑制性神経伝達物質が互いにバランスを取り機能しているのですが、抗ヒスタミン薬によってヒスタミンの抑制が外れることでこのバランスが崩れ、それにより興奮性が増すことによるものです。特に乳幼児期には抑制性神経が未発達なため、大人よりも興奮作用が顕著に表われると推測されます。

お子さんと、特に注意が必要なのはてんかんや熱性痙攣の既往のあるお子さんです。近年は脳内移行性の低い第2世代の抗ヒスタミン薬が処方されることがほとんどですが、OTCにはいまだに第1世代のクロルフェニラミンマレイン酸塩が入っているものもありますので、上記の既往がある乳幼児にはむやみにOTCを使うことなく、できるかぎり脳内移行性が少ない第2世代の抗ヒスタミンが望ましいと思います。

● 発達障害

発達障害は、薬剤師として私が今、非常に興味のある疾患です。発達障害では、薬剤師の介入の余地が多くあるように思われます。特にお子さんの病気について不安がある保護者に対しては、経験豊富な薬剤師による服薬指導が効果的ではないかと思います。

発達障害児への対応はまず療育(発達支援)と環境整備です。薬剤を使用するのはそのような治療を行っても家庭や学校で暮らす上で支障が出たり、自分または他者に危険を及ばす可能性がある時です。興奮、パニック、自傷行為、攻撃性、不眠などがある場合には、対症療法として薬剤が処方されることがあります。このため、服薬指導の時は「治すのではなく、日常生活がうまく送れるための薬」、「飲み続けてもいいし、いつでもやめれる薬」と説明します。

発達障害を専門に診てくれる医療機関はいまだに多くはありません。この傾向は地方では特に顕著ですので、保護者への正しい服薬指導と寄り添うのは薬剤師の重要な役割ではないかと思っています。

保護者をサポートするために薬局でできること

私の薬局には、多くの場合お母さんが患児を連れて来局されます。働いているお母さんであれば、仕事中に保育園から電話があり慌てて迎えに行って、その足でクリニックを受診した後、薬局にきています。具合が悪くてぐずるお子さんをあやしながらクリニックでも薬局でも待ち時間を過ごして、夕方であれば夕食の支度も気がかりになっているでしょう。想像しただけでも相当疲れている状況です。そこに薬の服用の仕方から副作用、食事などのアドバイスをしたとしても、全てを理解して頭に入れることは難しいでしょう。

こうした状況を考え、当薬局では家に帰ってからゆっくり見返して確認することができるように、お薬手帳に貼ることができるサイズでリーフレットを作成してお渡しするようにしています。前述の通り、小児の薬物療法は保護者を介して行う治療ですので、保護者のサポートも薬剤師の重要な役割だと考えています。

参考資料

1)飯山道郎ほか;小児科.42(1),72-78,2001

松本 康弘 氏 プロフィール

熊本大学薬学部から大学院を1984年に卒業し、旧吉富製薬・東京研究所に入社。循環器の新薬の研究に従事。その後、中枢神経薬や代謝性疾患治療薬の研究を行い2001年に退職し、現在、勤務しているワタナベ薬局に転職。入社以来、23年間小児科の調剤に携わっている。現在は小児薬物療法認定薬剤師を取得し、日経DIでコラムを書いている。薬局以外では中津市のファイビオラ看護学校と大分県立看護科学大学・大学院で薬理学を教えている。