2025年4月より、東京都などで全国初の「カスタマー・ハラスメント(カスハラ)防止条例」が施行されます。2025年1月に東京都薬剤師会が公表した薬局におけるカスハラの調査結果のなかには、事件性が疑われるような案件も複数あり、薬局でもカスハラにどう取り組むか対策が求められています。今回は、カスハラ対応に関する薬剤師向けの研修などの講師を務めるshukriya代表の坪田のり子氏に、薬局におけるカスハラとその対策のポイントについて伺いました。

監修:shukriya代表

坪田 のり子 氏

カスタマー・ハラスメントとは

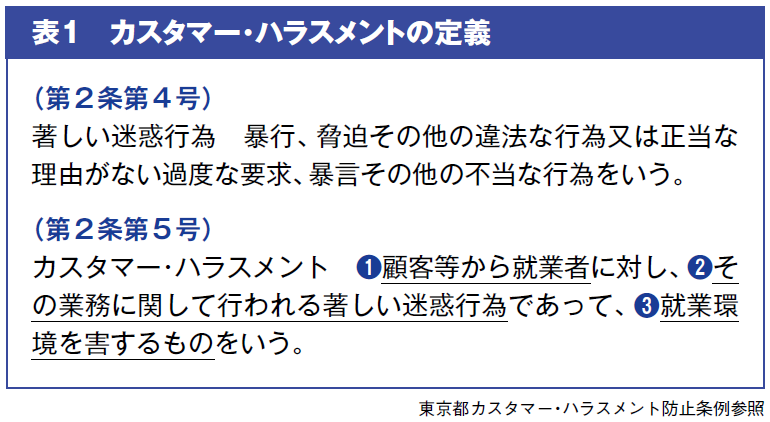

カスタマー・ハラスメント(カスハラ)とは、「お客様からのハラスメント行為」のことを指します。薬局の場合は、「お客様」がおもに患者様にあたるため、「患者様からのハラスメント行為」、時に「ペイシェント・ハラスメント」といわれることもあります。東京都のカスタマー・ハラスメント防止条例では、カスタマー・ハラスメントを次のように定義しています(表1)。

(第2条第5号)で示される、①~③すべての要素を満たすものが、カスハラにあたるとされています。基本的には「3つすべて満たすこと」とされているため、「著しい迷惑行為があったとしても、就業環境を害するほどのものではなかった」ということであれば、カスハラには該当しない可能性もあり、 線引きが曖昧な点もあります。ただし、要素をすべて満たさない場合でも、「著しい迷惑行為」そのものは、刑法等による処罰や、民法に基づく損害賠償の請求対象となる可能性があるため、留意しておきましょう。

カスハラは薬局運営に大きな打撃を与える可能性

カスハラ対策を怠ることで、薬局にどのようなデメリットがあるかを考えてみましょう。

● スタッフの休職・退職、生産性の低下

まず、暴言や暴行、性的な言動といったカスハラ行為を受けることによって、薬局スタッフ(薬剤師や医療事務など)が傷つく、すなわち精神的苦痛を与えられることになります。その場では一見解決したとしても、その後にスタッフが「何となく職場の居心地が悪い」、「患者対応にあたるのが怖い」などの精神的苦痛が継続した状態になると、メンタルヘルス不調を訴えることや休職・退職などに発展する可能性があります。また、そこまでに至らなくても、生産性の低下が懸念されます。ここでいう生産性の低下とは、「また同じ目に合うのではないか」といった怯えが生じることや、自信を喪失することで、今までできていた患者対応業務が滞り、成果が発揮できなくなることです。

● 他の患者様の薬局離れ

暴言を吐く患者様などに対して、薬局側が毅然と対応できなかった場合、周囲にいた他の患者様などが薬局に対して不安感を抱き、その薬局に行くのを避けてしまう、といったことにも繋がる可能性があります。また、SNSや口コミなどに「暴言・暴行をする患者があらわれる薬局」などと書き込まれることも、当該薬局への来局を避ける要因になります。

待ち時間、ひとり/女性薬剤師、

昨今の説明事項の増加がカスハラに繋がりやすい環境に

カスハラやクレームに繋がりやすい状況としては、やはり「長時間の待ち時間」が挙げられます。また、ひとり薬剤師や女性薬剤師は、カスハラに遭遇しやすいといえます。ひとり薬剤師は薬局内に他のスタッフがいないため、相手がヒートアップしやすい状況でもあります。女性薬剤師は、性的な言動などを受けやすい対象でしょう。

さらに、昨今は医薬品の入手困難による代替薬の提案や選定療養・マイナンバーカードの説明など、薬剤師が患者様などに説明しなくてはいけない内容が増えています。このような説明機会・時間の増加に伴い、カスハラに遭遇しやすくなっていると思われます。

疾患特性や薬剤の影響なども配慮しつつ

受け止めるだけではない適切な対応を

精神疾患や薬剤の影響で攻撃性が上がるケースもあります。薬剤師は処方薬を見れば、認知症や精神疾患などを抱えている患者様だと理解し、攻撃的な行動・言動を取りやすい傾向があると判断できると思います。その点については、一般の方への対応と同じ認識ではなく、疾患背景などを踏まえながら対応する、ということもあるでしょう。

しかしながら、暴行や暴言などに発展してしまった場合は、甘んじて受け入れるのではなく、状況に応じて適切な対応を取ることが必要です。つまり、複数のスタッフや上長による対応、必要に応じて警察に連絡する、などをおこないます。

疾患や薬剤の影響の可能性が考えられる場合には、その後に関係する医療機関や介護職などに情報提供をするといった連携を図ることが重要です。それぞれの職種の視点で、暴言などに至った原因や対策を検討し、多職種連携で臨む必要があります。

どこが違う? 「クレーム」と「カスハラ」

「カスハラ」と似たものに「クレーム」がありますが、ともに「顧客による不平や苦情」という観点では同じです。しかし、クレームは「業務の改善や発展に繋がるもの/検討の余地があるもの」である一方、カスハラは「過剰な要求や不当な言い掛かり」などの迷惑行為にあたります。判断基準としては、要求が妥当かどうか、さらに表現方法がポイントです。クレームとカスハラの違いについて、待ち時間を例にみてみましょう。

まず、「待ち時間が長すぎる! どうにかしてよ!」という一時的な発言であれば、クレームと考えられます。今後は待ち時間を事前にアナウンスするなど、待ち時間対策として薬局ができることを考えることができます。このような今後の対策を練ることができるケースはクレームと考えられます。

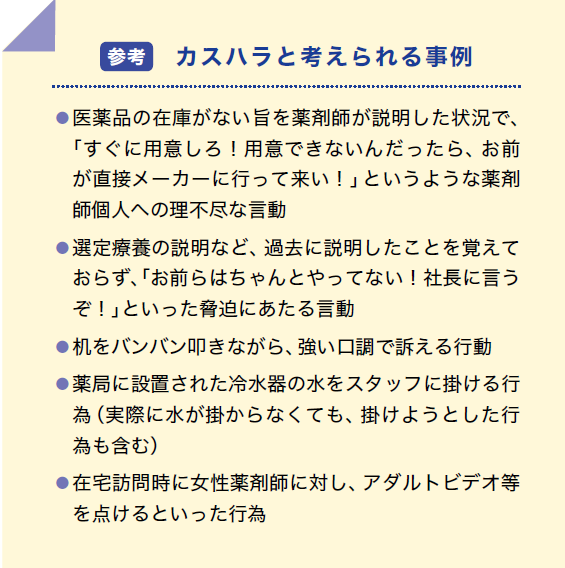

対して、「待ち時間が長すぎる!」と、一人のスタッフに延々と言い続けて業務を滞らせる、また怒鳴り声で周りを怖がらせる、といった行為はカスハラに該当する可能性があります。その他にも「薬局の待ち時間が長すぎるのは薬剤師の怠慢だ! こんな薬局がなくなってしまえ!」のような薬局薬剤師の仕事ぶりや職業を侮辱するような暴言、「待ち時間のせいで時間が無駄になったから、薬の代金を払わない!」といった代金の支払いを拒否する行為などは、カスハラにあたる可能性があります(その他、参考: カスハラと考えられる事例)。

カスハラに発展させないためにはクレームの初動対応が肝

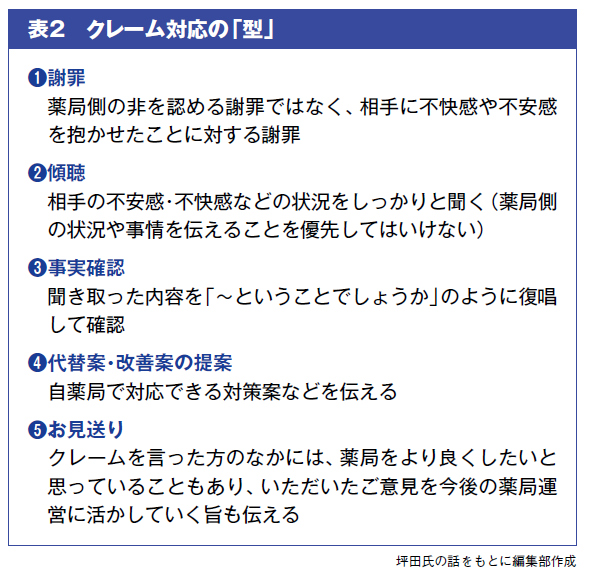

クレームで収まるはずのものが、薬局側の初動対応次第で、思いがけずカスハラにまで発展してしまうことがあります。現場では「先輩の対応を見習って」や、「誠心誠意尽くせば何とかなる」というように、「場当たり的な対応」をしてしまいがちなケースも見受けられるのではないでしょうか?カスハラに至ってしまうと、薬局側への負担はもちろんですが、相手を加害者にしてしまうことにもなりかねません。双方を守るためにも、クレームの段階で鎮火できるよう、クレーム対応の基本的な「型」を押さえておきましょう(表2)。

経験の浅い薬剤師には、代替案・改善案の提案が難しいかもしれません。その際は、③事実確認までしっかりおこなった段階で、薬局長などの上司に交代するといった対応フローを薬局で定めておいてもよいでしょう。クレームを言った相手側も、上司を含めて真摯に対応に臨んでいると感じられるでしょう。

カスハラにどう臨むか

まずは「目線合わせ」で薬局独自の対応ルールを作る

カスハラには、明確な線引きがあるようで、実際には具体的ではない点もあります。そのため、「自分の薬局になぞらえると、カスハラと考えられる暴言・暴行はこの程度/『執拗な・長時間の』クレームとは、〜分程度」など、薬局内で認識合わせをすることが、カスハラ対応の第一歩になります。

そのうえで、カスハラに遭遇した際にスタッフ一人で抱え込ませないような対応フローを考えます。例えば、カスハラに直面しているスタッフを見たら、気づいた別のスタッフがその横に近づき、さらに別のスタッフは薬局長を呼んでくる。そして薬局長が対応する。こうした一連の流れをロールプレイなどで練習し、定着させます。

暴言や暴行とは何か、を知るだけでは単なる「知識」になってしまいます。最終的に、「このケースではどのような対応が必要か」を現場レベルで考え、現場としての対応策を出す。カスハラに対し、その薬局としてのルールを設定していくことが、もっとも意味のある対策になるでしょう。

カスハラ相談窓口を開設する際のポイントと外部サービスの活用

東京都の条例には、「企業内にカスハラに関する相談窓口を設置する」といった記載があります。薬局で実現するには、ハードルが高い可能性がありますが、相談窓口を設ける際には、カスハラに関する知識を持ち、男女それぞれの担当者を置いた方が良いです。相談者にとって同性の方が相談しやすい、共感できるといったメリットを含め、担当者は男女それぞれの目線で相談内容を検討することができます。

カスハラは、暴行罪などの法律に触れる可能性もあります。そのため、ハラスメント相談窓口の担当者は、犯罪として対応すべきかを正しく判断する視点や、さらに相談したことによって、相談者が不利益を被らないよう配慮する視点などを持って対応する必要があります。

薬局の組織内に相談窓口を設けることができない場合は、有料にはなりますが、外部のサービスを活用することも1つの方法です。外部の相談窓口については、日本薬剤師会が紹介している「クレーム対応費用保険」のサービスの一部や、民間のハラスメント相談窓口などがあります。ちなみに、私自身もただいま、カスハラを含めた民間の外部ハラスメント相談窓口の相談員も務めています。

耐えるのではなく、 正しい知識と対応を身に付けて

薬剤師の皆様は、日々患者様が良くなってほしいという思いで、真摯に患者様に向き合っていらっしゃいます。だからこそ、ちょっとした患者様などからの「言いがかり」にも、医療従事者だからこそ甘んじて受けなければいけないと感じているところもあるのではないでしょうか。しかしながら、カスハラは薬剤師個人にも、薬局運営にも大きなダメージを与えます。カスハラの知識を持つことは、皆さん自身が、これからも安心・安全に患者様と向き合っていくためにも大切です。寄り添いの姿勢を持たれる皆様だからこそ、正しい知識を持って、日々の業務に臨んでいただきたいと考えています。

参考 カスハラの対策例

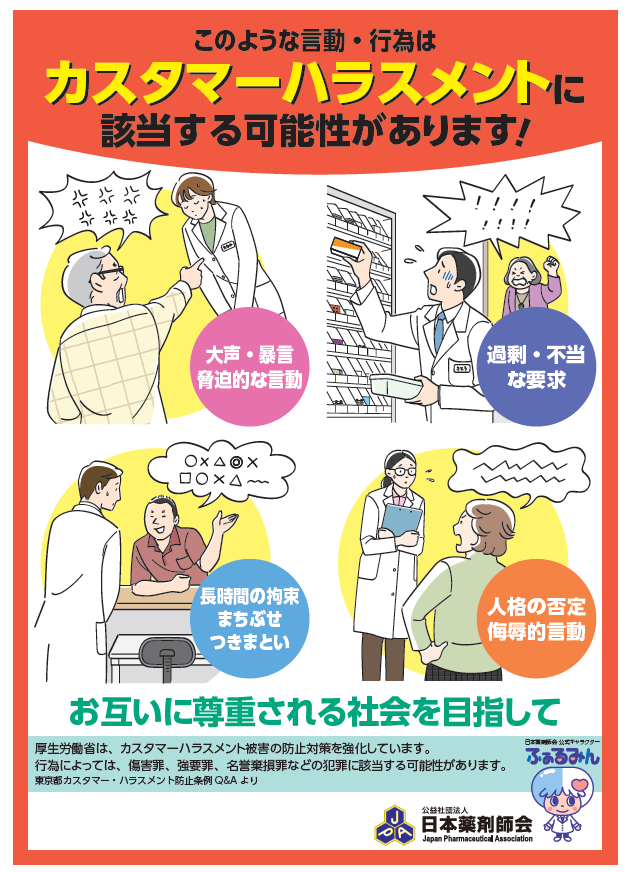

● 自分たちの薬局は、カスハラに対して毅然と対応することを、明確に意思表示する

→来局者の目に入る場所にカスハラ防止を啓発するポスターを掲示(写真は日本薬剤師会のHP※よりダウンロード可。このようなポスターを掲示するだけで一定の効果が期待できるという)。薬局のHP上でカスハラに対する基本方針を公開、など。

● ボイスレコーダー等の録音機を活用

→特に長時間の暴言になった際には、「今後、事実確認に必要となる場合もありますので、録音させていただいてもよろしいですか」などと伝え、録音を求める。相手への抑止力になるとともに、社内等に報告する際にも、正確な情報を把握できる。

● 警察など行政の力を活用して対処する

→カスハラを行う患者に対しても、現状では調剤拒否をおこなうことは薬剤師法上、判断が難しい。薬局が調剤できないと判断するのではなく、「薬局としては誠心誠意に対応したいが、暴行・暴言を行うのであれば、警察を呼んで対応を検討しませんか」というように警察を呼ぶ旨を伝えて対処する。

【在宅訪問での対策】

● 初回訪問時にカスハラに対する説明をする

→「危害を想像させるような包丁などが見えるところにある」「性的な言動」などカスハラにあたる暴言・暴行などを説明し、そのような行為があった際には、医療サービスが提供できなくなる可能性がある旨を事前に伝える。

● ボイスレコーダー・防犯ベルを相手の視界に入るように携帯

● 女性薬剤師に性的な言動等を取ることがある相手に対しては、男性薬剤師が訪問

● トラブルが起きやすい患者については、担当者を固定せず、訪問する薬剤師を毎回変える。また、薬剤師と医療事務の2名で訪問するなど複数名で対応する

坪田 のり子 氏

調剤併設型ドラッグストアに入社後、調剤、在宅医療、健康イベントの開催などの業務に従事。臨床現場に携わる傍ら、本社人事課で研修体制を再構築し、高度な専門知識と患者様と真摯に向き合うスタッフの育成に励み、地域になくてはならない薬局へと導く。

独立後は、安心して働ける職場環境の整備と主体的に活躍する人材育成を目的とし、カスハラ研修や、コミュニケーション研修などを行う。また外部ハラスメント相談窓口の相談員としても活動する。