医療用医薬品とほぼ同等の製品がそろうOTCの外用鎮痛消炎薬。剤形が豊富で、使いやすさを追及した製品もあるといったメリットも大きい一方で、家族内で使い回されてしまうリスクなどもあります。今号では薬剤師の児島悠史氏に、OTCの外用鎮痛消炎薬の使い分けや、副作用を含め、OTCならではの注意点などについてお話を伺いました。

監修:Fizz-DI 薬剤師・薬学修士

児島 悠史 氏

医療用とほぼ同等の効果

OTCの外用鎮痛消炎薬を選ぶメリット

現在、OTCの外用鎮痛消炎薬は、有効成分の種類や濃度などが医療用医薬品とほぼ同等の製品が多く販売されているため、セルフメディケーションの場においても、効果の高いものを選択することができます。

OTCの外用鎮痛消炎薬を選択するおもなメリットは、①混雑している病院の待ち時間を回避できる、②剤形や形状が豊富で使用者の状況・好みに応じて選べる、などが挙げられます。特に②については、医療用医薬品は、多くの場面で使えるよう「オーソドックスな形」に整っていく傾向がある一方で、OTCは個々の使い勝手に特化したユニークな製品が多い印象です。例えば、「アンメルツ」シリーズには、肩甲骨のあたりまで届くようボトルが長く設計された剤形があります。いろいろな外用鎮痛消炎薬の特徴を知っておくと、来局者のニーズに合った適切な製品を提案できるかもしれません。

筋骨格系の痛みの特徴で判別

放散痛や盲腸など至急対応すべきケースも

外用鎮痛消炎薬において、OTCで対応して良い場合と、受診勧奨すべきケースを整理します。以下のような場合は、受診勧奨すべきケースと考えられます。

●安静にしていても痛む

●広範囲に漠然とした痛みを感じる。痛いと感じる場所を押しても、痛みが強まらない(放散痛)

●足やお尻が痺れる。特に自転車のサドル状に感覚がないものは注意(脊髄圧迫による神経症状の可能性)

●ビリビリと電気が走るような/チリチリとした灼けるような痛みがある(神経障害性疼痛)

●痛みが時間の経過とともに軽快しない(例:急性の腰痛であれば、通常は1週間で約50%、2週間で約80%が自然に治癒)

基本的に、OTCの外用鎮痛消炎薬を使用後、5~6日程度で効果がない場合は受診を勧めます。外用鎮痛消炎薬が有効な凝りや捻挫、打撲など筋骨格系の痛みは、①痛む場所がはっきりしている、②安静にしていれば痛くない、③時間の経過とともに痛みが軽快する、といった3つの特徴があります。安静時や寝ている時も常に痛む/痛みが次第に悪化する/痛みが強くなったり弱くなったりと波がある、などの訴えがあれば、筋骨格系の痛みではない可能性が高いため、受診勧奨の対象になるでしょう。

受診すべき痛みの1つである「放散痛」とは、広範囲に漠然とした痛みがあり、痛みを感じる場所を押しても痛くない、といったものです。歯や顎のあたりに痛みを訴えた翌日に、肩の痛みを訴えるなど、痛む場所が変わることもあります。放散痛が生じる疾患としてよく知られているものは心筋梗塞ですが、胸の痛みではなく左の肩や左の奥歯の辺りにだけ痛みを感じる人もいます。

その他に、盲腸などの内臓疾患を腰痛と誤認するケースもあります。内臓疾患の場合は安静に寝ていてもずっと痛むところが、筋骨格系の痛みとの明確な差です。腰椎椎間板ヘルニアや神経障害性疼痛であれば、しびれの症状があらわれます。しびれには外用鎮痛消炎薬は効果がありません。先述した筋骨格系の痛みの特徴をしっかり押さえて、外用鎮痛消炎薬を使っていて良い状況か否かを判別できるようにしておきましょう。

OTCならではのリスク

購入者以外の使用、購入から期間が経った後に使用

OTCの検討や提案をする際には、次のような家庭におけるOTCの使われ方の特性を念頭に入れておきましょう。

1)購入者と使用者が異なる可能性がある

「50歳代くらいのビジネスマンが『ジクロフェナク』の外用薬を購入。直射日光を浴びる懸念はないと思ったが、使用者は購入者の子供で、高校の水泳部に所属していた」「若い男性が『ロキソプロフェン』のテープ剤を購入したが、実際の使用者は妊娠中の奥さんだった」といったことが当たり前のように起きます。OTCは家庭の常備薬として、購入者だけでなく同居家族が使う可能性も考慮する必要があります。

2)使用後に残ったOTC薬は保管され、必要になった際に再度使われる

「屋外で仕事をする人やスポーツ選手が、冬場にNSAIDsの外用薬を購入。痛みが治まったので残りを保管しておいたが、夏頃になって再び薬が必要になり、残っていた薬を使う」といった可能性もあります。冬場であっても、光線過敏症のリスクには注意を払う必要があります。

このように、家族構成や職業、趣味、生活習慣などの背景も考慮し、必要に応じてヒアリングしたうえで、適切な製品の紹介や購入時に注意を促します。

内服薬・外用薬の使い分け

胃や腎臓が弱い方には外用薬を

鎮痛消炎薬には、内服薬と外用薬がありますが、鎮痛効果は内服・外用で大きく異なることはありません。使用者が使いやすいものを選択して問題ありませんが、基本的には胃が弱い人には外用薬、皮膚が弱い人には内服薬をお勧めします。

たとえば高齢者は、胃や腎臓などの内臓機能が低下していることが多いため、外用薬の方がより安全に使えることが多いでしょう。一方で、アトピー性皮膚炎の方の場合は、外用薬を使用すると皮膚に負担がかかりやすいため、内服薬の優先度が高まります。

基本的に、OTCの鎮痛消炎薬の内服薬と外用薬の併用を私は推奨しません。先述したように、外用薬は胃に負担をかけにくい、内服薬は皮膚に負担をかけにくい、とそれぞれメリットがあるので、両方使うと両方のメリットを潰すことになってしまいます。ただし、添付文書にはこの併用を禁止する旨の記載はないため、併用を希望する方がいれば、「どうしても必要な場合」だけに留めるよう、注意を促すようにしましょう。

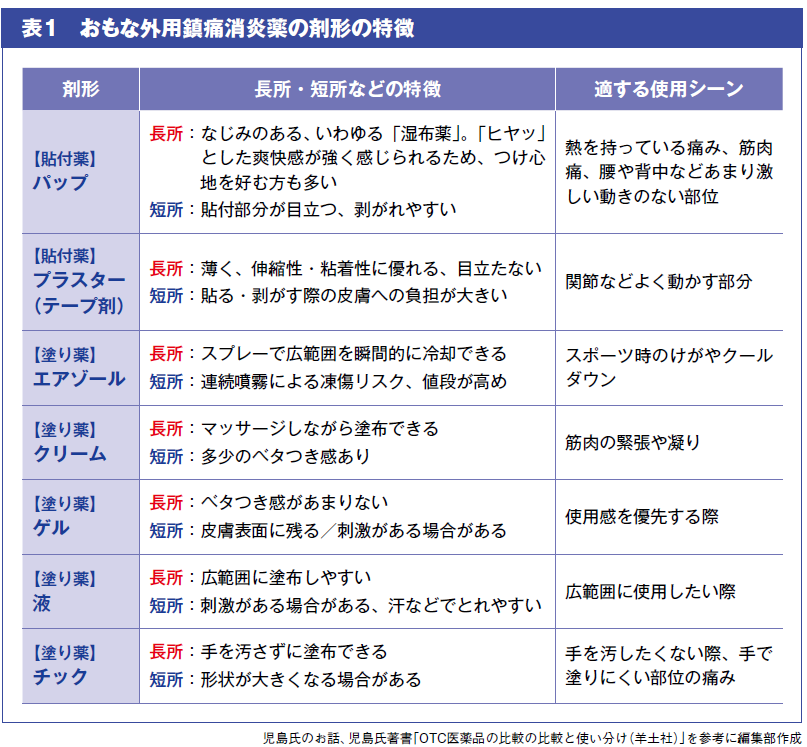

貼付薬/塗り薬の剤形ごとの特徴

温感・冷感は好みのものを選ぶ

剤形の違いのほか、「温感」タイプと「冷感」タイプがあります。温感タイプは「慢性の痛みや冷えて悪化するような痛み」に、冷感タイプは「急性の痛みや腫れを伴う痛み」に対して用いると考えられています。ただ、冷感/温感で効果に明確な違いがあるわけではないため、基本的にはどちらを使っても問題ありません。悩まれている際には、「気持ちが良さそうと思う方を使ってください」とお伝えしています。

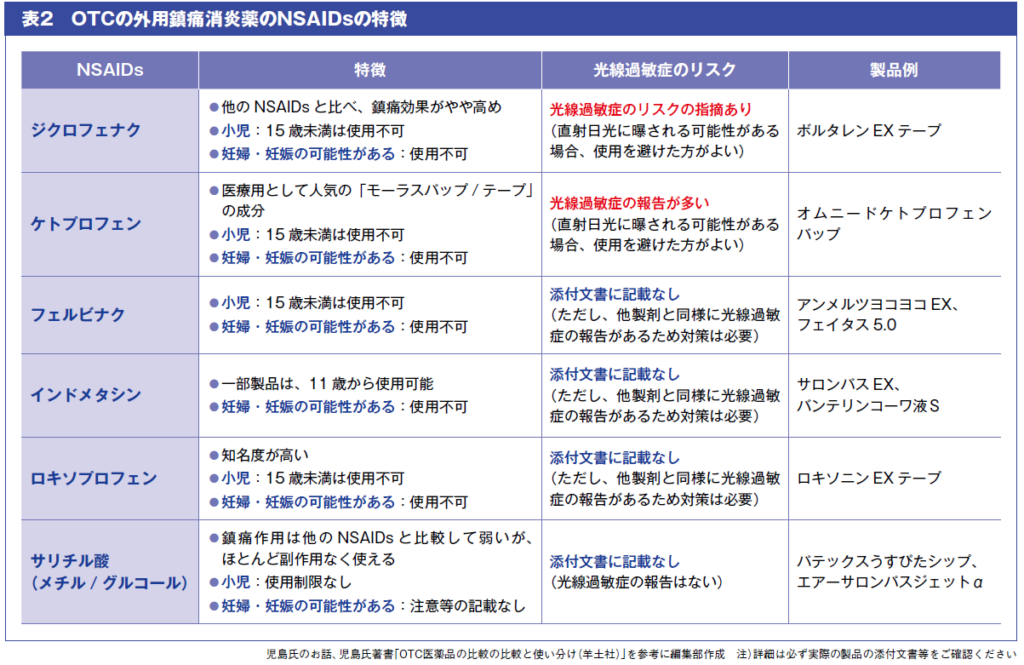

NSAIDsの使い分け

OTCの外用鎮痛消炎薬で用いられているNSAIDsのおもな特徴を、表2にまとめました。

家庭の常備薬として考えると、私の第一選択薬はサリチル酸系の製品です。「最も副作用などの心配が少ない(アスピリン喘息や光線過敏症のリスクが低い)」「年齢制限や妊娠等に関する注意事項がないため、家族全員が使える」「他のNSAIDsより鎮痛作用が多少弱いものの、一定の効果はある」「コストパフォーマンスの良さ」などの点から、寝違えやちょっとした腰痛、肩凝りなど日常のなかでひとまず使用するうえでは、非常に使い勝手が良いものだと思います。

一方で、「すぐに痛みを抑えたい」「痛みで明日の仕事に支障が出る」というように、早く対処したい場合であれば、サリチル酸系以外のNSAIDsをお勧めします。そのなかでも、光線過敏症への懸念があれば、内服薬をお勧めします。

押さえておくべき2つの副作用と対処法

1)接触皮膚炎

貼付薬に関して最も多い副作用です。いわゆる「かぶれ」ですが、外用鎮痛消炎薬は、継続的かつ同じ場所に貼るため、どうしてもかぶれてしまうことが多いです。

かぶれへの対処法としては、次のような方法が考えられます。

●少し赤みがある程度のかぶれであれば、プラスターを使用している場合は、剥がしたときの負担が少ないパップ剤に変更

●貼付薬からクリームやゲルなどの塗り薬、あるいは内服薬へ切り替え

2)光線過敏症(外用薬による光接触皮膚炎)

薬剤に含まれる成分と紫外線が反応して、皮膚にかゆみや赤み、発疹があらわれるものです。通常、貼付薬を使用していた方が光線過敏症を起こした場合、貼付薬の形状のとおりに赤くなります。しかし、症状がひどくなると、アレルギー反応は全身にあらわれることもあります。

光線過敏症を起こさないようにするには、基本的には、薬剤を貼付や塗布している部位を直射日光に当てないことです。さらに当該薬剤を使用しなくなってから4週間後に光線過敏症を発症した事例があるため、使用終了後も4週間程度はその部位を日光に当てないよう気を付けなくてはいけません。このような対応が難しい場合には、サリチル酸系の薬剤か内服薬をお勧めします。

「貼付薬の使用感」 何が使用感に影響しているのか?

外用鎮痛消炎薬の効果は、成分によって多少の差があるものの、ほぼ同等といえるため、選択する際はどちらかといえば「使用感」や「使い勝手」を重視してもらって良いです。いくつかの使用感の要因について着目します。

1)粘着力

「剥がれやすい/剥がれにくい」、あるいは「かぶれやすい/かぶれにくい」かで好みが分かれるかと思います。皮膚が強い方は、とにかく剥がれにくさを重視する一方で、皮膚が弱い方はかぶれにくいものを希望するため、それぞれに紹介する製品は正反対のものになるでしょう。

2)粘着面のフィルム等の剥がしやすさ

粘着面のフィルムが剥がしにくい製品もあります。少し両端を引っ張って曲げるだけで、切込みに併せて簡単にフィルムが剥がれる、扱いやすい製品を探しておくこともポイントです。

3)匂い

パップ剤では、独特の匂いがきついものがあります。あまり安価なものを選択すると、匂いのきついものに当たることもあるので、気を付けたいところです。

4)パッケージのチャック部分(開封口)

パッケージのチャック部分の閉めにくさも使い勝手の評価に影響するといった論文報告もあります。チャック部分がきちんと閉まらないと、特に湿布薬の匂いは周囲のものに付着してしまいます。周囲に目薬などを一緒に保管していると、その目薬を使ったときに刺激を感じる原因にもなるため、注意が必要です。

患者さんがどのような使い勝手を重視しているかを把握することも、製品を紹介するにあたって重要な要素となります。

児島 悠史 氏

薬剤師/薬学修士/日本薬剤師会JPALS CL6認定薬剤師。2011年に京都薬科大学大学院を修了後、薬局薬剤師として活動。「誤解や偏見から生まれる悲劇を、正しい情報提供と教育によって防ぎたい」という理念のもと、ブログ「お薬Q&A~Fizz Drug Information」やX「@Fizz_DI」を使って科学的根拠に基づいた医療情報の発信・共有を行うほか、大学や薬剤師会の研修会の講演、メディア出演・監修、雑誌の連載などにも携わる。主な著書「薬局ですぐに役立つ薬の比較と使い分け100(羊土社)」、「OTC医薬品の比較の比較と使い分け(羊土社)」。