発汗は生理的現象の1つだが、日常生活に支障を来たすほどの多量の汗は、「不安」や「恥ずかしさ」などのネガティブな感情を引き起こし、様々な活動を避ける要因となった結果、患者のQOLを著しく低下させかねない。今号は、高温多湿な夏に悪化しやすい「多汗症」に着目し、2020年以降に新たに登場した外用抗コリン薬による薬物治療などを中心に、多汗症の病態、診断基準などを解説する。

原発性局所多汗症と診断基準

有病率に対し、受診率の低さが課題

「多汗症」は、エクリン汗腺の機能亢進により、必要以上の発汗が生じる疾患である。全身の発汗が増加する「全身性多汗症」と、体の一部のみの発汗量が増加する「局所性多汗症」に分類される。さらに、それぞれが発汗の原因が不明な「原発性(特発性)」と、他の疾患に合併して起きる「続発性」に分けられる。今回は、原発性局所多汗症に着目して解説する。

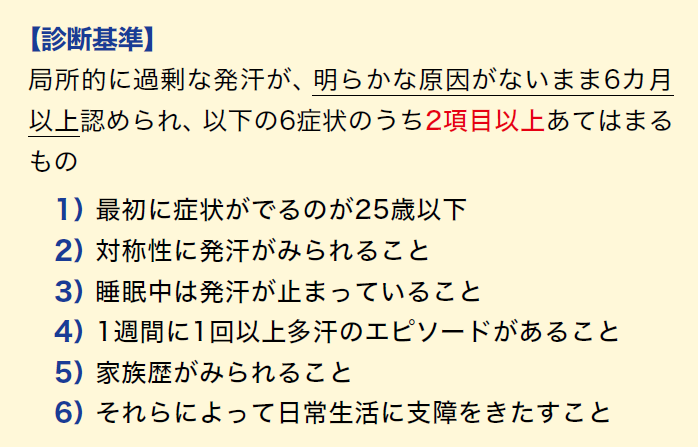

診断は、診断基準に基づいた問診によっておこなわれ、実際の発汗量の測定は必須ではないという。「原発性局所多汗症診療ガイドライン 2023年改訂版」(以下、ガイドライン)では、治療は「患者自らの希望により開始されるべき」とあり、患者本人が困らなければ治療をおこなう必要はない、と示されている。多汗症治療は、あくまで患者本人が多汗のことで損なわれている自身の生活のQOL改善が目的だ。そのため、年齢や職業、生活環境などを含め、十分に患者と対話をして進めることが重要になり、そのうえで適切な治療選択肢を提示し、患者が選択できることが望まれている。

2020年に日本で実施されたWebアンケート調査(60,969人を対象)では、原発性局所多汗症の有病率10.0%(発症部位別では腋窩5.9%、頭部・顔面3.6%、手掌2.9%、足底2.3%)で、頻度の低い疾患ではないと伺える。しかしながら、医療機関への受診経験率は4.6%で、受診継続率は0.7%とさらに下がる。ガイドラインでは有病率の割合に比較し、医療機関への受診率の低さを指摘している。

部位ごとの多汗症特徴と治療選択肢

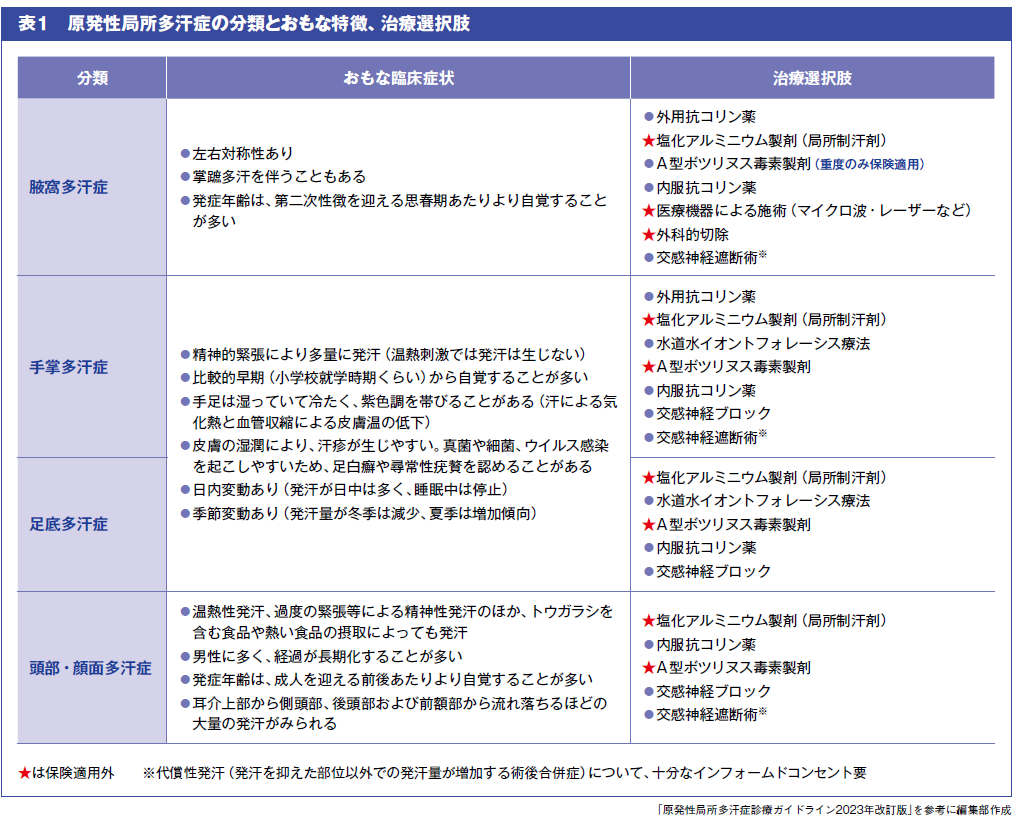

基本的な考え方として、治療は多汗症状があらわれる部位に応じて、患者にとって侵襲が少なく、治療費用負担が少ないものから段階的にすすめられることが推奨されている。

一方で、ガイドラインでは次のような点も指摘されている。まず、多汗の部位によって、推奨される治療法の選択肢が限られていること。さらに、保険適用外であっても推奨度の高い治療法が存在することや、多汗の部位によって保険適用の有無が異なる薬剤があることから、治療方針を単に保険適用の有無だけで判断するのは難しい、という点である。そのため、治療費をはじめ、多汗の部位、身体への負担、治療の簡便さ、効果などから、総合的な治療選択が求められている。(表1)に多汗症の分類と特徴、治療選択肢をまとめる。

ひとりの患者に多汗の部位が複数存在する場合や、一つの治療選択肢のみでは十分な汗のコントロールが困難な状況においては、複数の治療を組み合わせることも検討される。

腋窩、手掌に対する外用抗コリン薬の登場

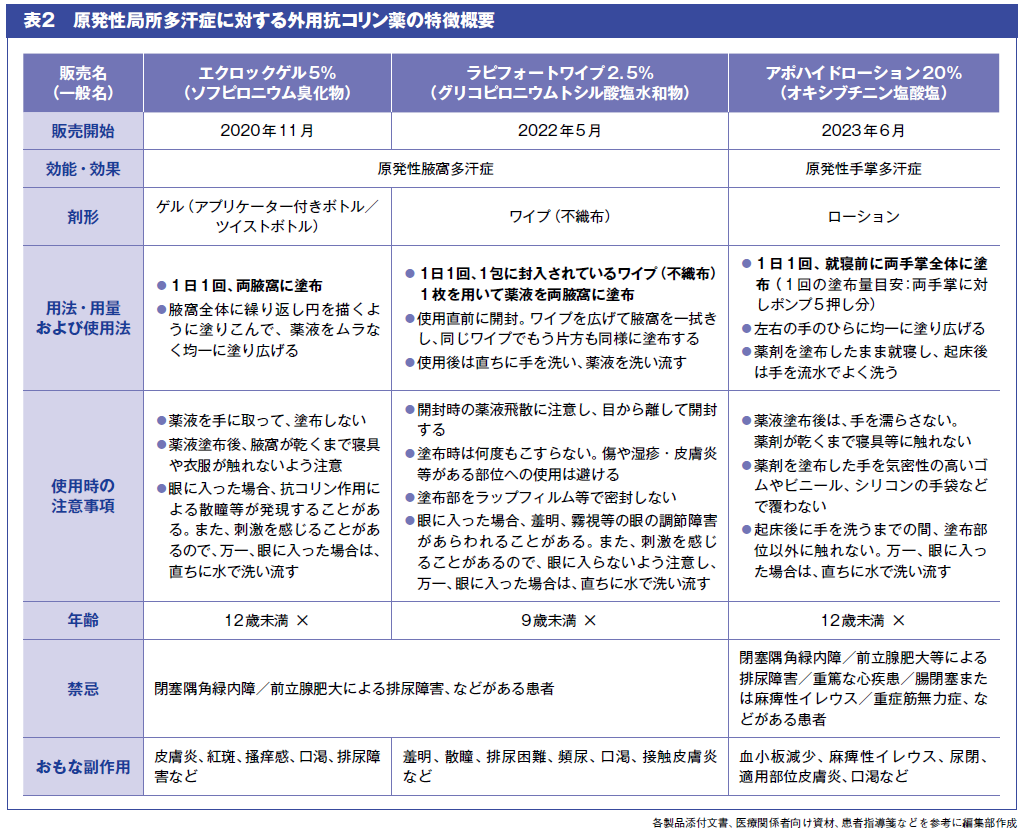

原発性局所多汗症は、長らくアンメットニーズが解消されていなかった領域で、保険適用を受けた薬剤が少なく、専門の医療機関での治療が中心だった。2020年以降、腋窩と手掌に対して抗コリン薬の外用剤が承認され、皮膚科だけでなくかかりつけの医療機関などでも広く処方ができるようになった。現在、外用抗コリン薬は腋窩と手掌において第一選択薬に位置づけられている。外用抗コリン薬の特徴を(表2)にまとめる。

外用抗コリン薬の効果発現には、患者の発汗量などによる個人差があり、さらに塗布方法やアドヒアランスにも左右されることが多いという。そのため、薬剤師が適切な使用法を伝え、継続して使用するよう指導することが重要になる。

また、具体的な生活に則した注意も促す。たとえば、薬剤を塗布した状態(あるいは意図せず皮膚に付着した状態)で、次のような日常的な行動や環境はリスクになりうる。「コンタクトレンズの着用」「アイメイク」「歯磨き」「整髪」「調理」といった顔や手を介する行為や、「小さな子どもやペットがいる環境」「薬剤使用後に手洗いができない可能性がある場面」などである。こうした具体的な場面を想起させることで、薬剤の不適切な使用や曝露のリスクを回避することにもつながるだろう。

その他の薬剤を用いた治療法

塩化アルミニウム製剤

外用抗コリン薬と並び、ガイドラインでは推奨度の高い治療法。保険適用外のため、院内製剤として処方されることが多い。ガイドラインでは、腋窩および掌蹠(手掌・足底)多汗症の軽症例、頭部・顔面多汗症には単純外用、掌蹠多汗症の中等~重症例にはラップフィルムやプラスチック手袋による密封療法が望ましい、と示されている。

注意すべき副作用は、刺激性接触皮膚炎。外用の一時中止またはステロイド軟膏を外用するといった対応のほか、塩化アルミニウム製剤の濃度を薄める、投与間隔の調節、短時間外用で洗い流すなどの対応をおこなう。

A型ボツリヌス毒素製剤

A型ボツリヌス毒素製剤の局注療法は現在、重度の原発性腋窩多汗症に対しては保険適用だが、それ以外の症例については保険適用外となっている。

腋窩多汗症に対して使用する場合、効果は通常、投与後2~3日であらわれ、4~9ヵ月程度の持続性があるとされている。

保険診療(3割負担)でも1回の治療に数万円の負担が発生し、適用外使用の場合はさらに高額な医療費がかかるため、患者への十分な説明と同意が必要となる。

販売名:ボトックス注用50単位/100単位

用法・用量:通常、成人には片腋窩あたり50単位を、複数の部位(10~15ヵ所)に1~2cm間隔で皮内投与(深さは汗腺が存在する皮膚表面から約2mm程度の位置)。再投与は前回の効果が減弱した場合に可能だが、投与間隔は16週以上とすること。

内服抗コリン薬

保険適用となっている内服薬は、プロパンテリン臭化物のみ。局所性だけでなく、全身性の多汗症についても使用できる。ガイドラインでは、「副作用が比較的少ないため、外用療法、イオントフォレーシス、A型ボツリヌス菌毒素製剤が無効、あるいはこれらの治療がおこなえない頭部・顔面などに積極的に試みる」と位置づけられている。

販売名:プロ・バンサイン錠15mg

用法・用量:通常、成人には1回1錠(15mg)を1日3~4回経口投与

抗コリン薬の併用有無を確認し、注意を促す

患者によっては多汗の部位が複数存在し、各部位に対する治療や経口抗コリン薬の内服など、複数の同効薬を併用することがある。それにより、抗コリン作用が増強される恐れがあることにも配慮しなければいけない。複数の抗コリン薬を併用する場合は、内服抗コリン薬は頓用で用いる、高温・多湿や運動時など、発汗が促進される環境では服用を控えるといった指導もおこなうことが重要になる。

腋臭症と腋窩多汗症

「わき汗の悩み」として、腋窩多汗症のほかに腋臭症(いわゆるワキガ)が挙げられることが多いが、ともにQOLへの影響が懸念される疾患だ。

それぞれの機序は、腋窩多汗症はエクリン汗腺の亢進による多汗に対し、腋臭症はアポクリン汗腺から分泌された汗の中の脂肪酸が皮膚常在菌によって分解され、独特の臭いを発生させるもの(エクリン汗腺による多汗症の汗は、基本的には無臭といわれている)。ともに腋窩に発症するものの、原因となる汗腺は異なる。

臨床では、原発性腋窩多汗症と腋臭症の合併例も散見するという。このような合併例において、外用抗コリン薬のソフピロニウム臭化物で多汗症を治療した症例で、多汗の改善が認められない症例にも、腋臭は改善したとの報告があった。腋臭症グレードが全例(10例)で改善し、腋臭発現に関与する皮膚常在菌叢も評価しえた全例(6例)で変化がみられたという※。

現在、腋臭症に保険適用がある外用剤はなく、保険治療は手術によるアポクリン腺の除去だ。手術は侵襲や、就学・就労などの社会活動の制限も要し、治療をためらう患者も多いだろう。より簡単に治療に臨める薬剤の登場が期待されている。

※参考文献:馬場香子ほか、日本職業・災害医学会会誌,72:64-70,2024「抗コリン外用剤で治療を行った原発性腋窩多汗症と腋臭症との合併例の臨床的検討」

【参考文献】

1)原発性局所多汗症診療ガイドライン2023年改訂版(2023年12月一部改訂),日本皮膚科学会雑誌, 133: 3025-3056,2023

2)藤本智子、薬局 76(1): 41-45,2025.「原発性局所多汗症診療ガイドライン2023で広がる治療の選択肢−抗コリン外用剤を中心として一」