「令和6年度医療機関におけるPHR利活用推進等に向けた実証調査事業」の結果報告会が2025年5月26日に実施された(株式会社カケハシ主催)。PHRを活用した医療機関と薬局の連携によって、治療効果の最大化が期待されるモデルの成果が紹介され、臨床アウトカムへの貢献が示唆された。

PHRの推進に必要な制度整備とユースケース

Personal Health Record(PHR)は、生涯にわたる個人の健康・医療情報を本人が主体的に活用することで、質の高い医療と健康づくりが実現できることを目的としている。経済産業省商務・サービスグループ ヘルスケア産業課長の橋本泰輔氏は、「PHRが、健診データやレセプト情報に加え、食事・運動・睡眠といったライフログの活用も視野に入れたもので、医療・介護分野のみならずフィットネスや飲食業界など異業種との連携も進められている」と語る。

橋本氏は、PHRの推進には制度整備とユースケースの創出が不可欠であるとし、「医療機関とPHRの連携」「介護現場での活用」「研究利用」「異業種連携」という4つの方向性を提示した。特に医療機関での活用では、電子カルテや健診データとPHRの接続を通じて、診療支援やフォローアップの質向上を目指している。株式会社カケハシによる今回の実証事業は、こうした国の方針を具現化する取り組みの一つとして注目された。

がんと心不全の臨床現場における薬局薬剤師の役割

がんの薬物療法は、従来は病院内で完結していた薬学的管理が、外来治療の一般化とともに地域薬局にまで広がり、患者の日常に近い場所である薬局との連携が重要性を増している。病院薬剤師による副作用の継続的な評価や、薬局薬剤師との情報共有が、がん治療の継続やがん患者のQOL維持につながり、病薬連携・薬薬連携の強化が不可欠な時代に入っている。

心不全治療においても薬局の関与が求められている。心疾患、なかでも特に心不全は、がんと並んで日本人の死亡原因上位を占める疾患だ。一度発症すると慢性化しやすく、退院後の生活習慣管理や服薬の継続が予後に大きな影響を与える。医師や看護師だけでなく薬剤師が患者支援に関わることで、再入院の抑制や病状の安定化に貢献できるという。

がんと心不全におけるPHR活用に向けた実証事業目的と方法

2024年9月から開始された本実証事業は、PHRを活用して、医療機関と薬局の情報連携を強化し、外来がんおよび心不全患者に対する治療支援の高度化(患者フォローの効率化と充実化、治療の最適化)を目的に実施された。

対象は、がんと心不全の薬物療法を実施している患者。疾患別に参加病院・薬局が分けられ、がんに対しては、自治医科大学附属病院、聖隷浜松病院、浜松医療センター、埼玉医科大学国際医療センターの4病院、薬局はアイン薬局、ココカラファイン薬局、さくら薬局、日本調剤、杏林堂薬局、薬局アポックが参加。心不全には、病院は倉敷中央病院、薬局はウエルシア薬局、金光薬局、そうごう薬局、マスカット薬局が参加した。

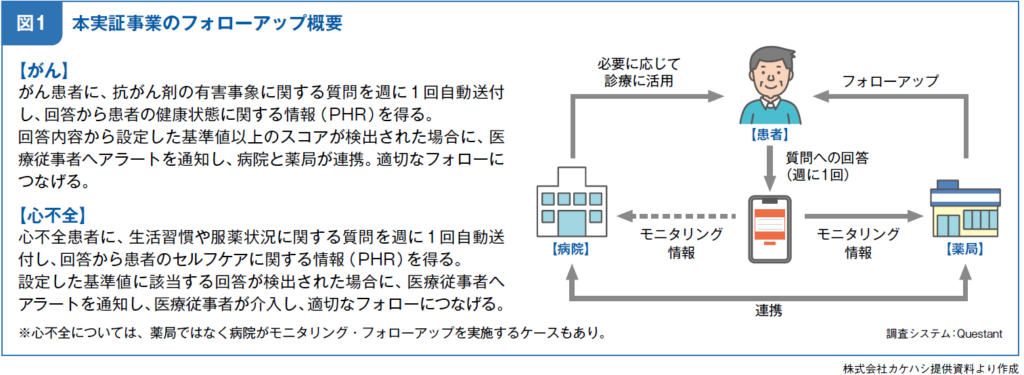

病院の診療と薬局の投薬後、薬局からのフォローアップとして、スマートフォンを通じて週1回の頻度で症状・体調に関する質問が患者に送られ、回答してもらう方式が採られた。がん領域では抗がん剤治療に伴う有害事象、心不全では日常生活動作や服薬の実践状況など、それぞれの疾患特性に即した質問項目が設計された(図1、この一連の患者フォローアップシステムは、株式会社カケハシが提供)。

【結果】

参加した患者は合計214例(がん168例、心不全46例)だった。薬局からのフォローアップに対する12週間平均回答率は、がんで79%、心不全で67%だった。参加者の約3分の1は65歳以上の高齢者で、高齢者層においてもスマートフォンを通じたフォローアップのやり取りは実質的である可能性が示された。

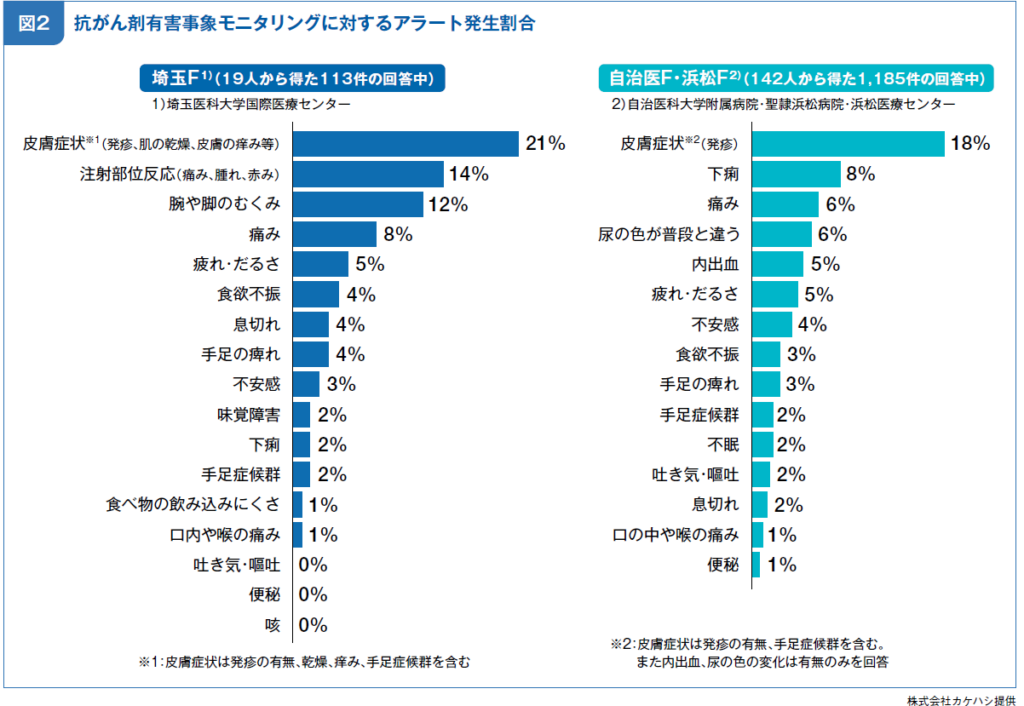

医療従事者間の情報共有量も大幅に向上した。がん領域では、フォローアップ件数が3.2倍(41件→130件)、トレーシングレポート数が4.5倍(25件→110件)、処方提案件数が12倍(2.3件→26件)と大幅に増加(1か月あたりの平均実施件数)。また、特に注目されたのは、抗がん剤の有害事象モニタリングにおいて「手足のしびれ」「不安感」「皮膚症状」などが、患者からの能動的申告を待たずに把握できるようになった点だ(図2)。医療従事者が患者のQOLに影響する症状を早期に把握し、介入できる体制は、治療継続や有害事象軽減の観点でも大きな意義を持つ。

本実証事業では、PHRの情報を通じて病院と薬局の双方が患者の変化をリアルタイムで把握できたことで、早期対応や的確なフォローアップが可能になったという。実際に、がん患者では健康関連QOLの改善傾向が見られ、心不全患者では60日以内の再入院ゼロという結果が得られており、PHR活用が臨床に具体的な成果をもたらしたことがうかがえる。

医療機関においてPHR利活用の普及を阻む要素に、PHRを活用しても診療報酬等で手当てが期待できないために導入インセンティブが低い、という経済的な課題がある。本実証事業では、がん関連の加算(特定薬剤管理指導加算2、がん薬物療法体制充実加算など)の算定回数が増加したことが示された。このような算定回数の変化について、株式会社カケハシ メディカルサイエンスチームマネジャー 竹部亨氏は、加算の算定回数増加が、実施施設における経済的後押しにもなり、フォローアップ継続に繋がる可能性を示唆した。今後、これらのモデルケースを通じて、全国規模でのPHR利活用の広がりや制度化の進展が期待される。

がん患者に対する調剤後のフォローアップの重要性

実証事業に参加した日本調剤株式会社の北関東支店長 矢澤克佳氏は、患者の生活に近い薬局が、がん患者をフォローアップする重要性を説明した。

抗がん剤は、副作用の発現頻度が一般に比べ高い。そして、静脈内投与数時間以内に生じる急性の悪心・嘔吐やインフュージョンリアクションなどを除けば、その多くは自宅や施設などの病院外で生じる。患者には調剤時の服薬指導だけではなく、副作用の早期発見や治療効果を損なわないようアドヒアランスの維持などを目的とした継続的なフォローアップが必要だという。薬局が知りえた情報を医療機関と共有し、安全な薬物療法が実施できるよう連携することが求められるのだ。

薬局が実施するがん患者フォローアップの重要なポイントとは

日本調剤株式会社のがんの専門医療機関連携薬局では、実証事業前から、がん患者に対する電話によるフォローアップを実施し、有害事象や服薬状況、がん性疼痛などの症状の確認や、患者と家族からの相談を受けている。その内容はトレーシングレポートを用いて病院に情報共有し、適宜、処方変更や処方追加提案、検査依頼なども申し出ている。緊急を要する場合には、受診勧奨および医療機関へ電話で連絡する。その他に、医療機関との会議(研修会、カンファレンス等)への参加、他の薬局に対する研修会の実施など、幅広い業務を担う。同社の自治医大前薬局薬局長を務める大和田翔世氏は、こうした業務のなかで参加した実証事業を振り返った。

同薬局では通常、投薬から数日後に電話によるフォローアップを行っているが、がん治療においては副作用が多岐にわたるため、1回のフォローアップだけで全ての症状を把握することは難しいケースもある。今回の実証事業では、患者への質問で30項目を網羅的に確認できる構成となっており、アラート機能も備わっていたことから、対応が必要な有害事象のスクリーニングツールとして非常に有用であると感じたという。さらに、患者側・薬局側いずれにとっても都合のよいタイミングで連絡が可能な点もメリットとして挙げた。特に、QOLが低下しているがん患者にとって、体調が優れない時間帯の電話応対は大きな負担となり得るが、そのような状況を回避しやすい点は、患者の心身の負担軽減にもつながる。

一方で課題も見えた。得られたフォローアップ情報を病院側にまとめて報告するまでに、一定の時間を要したケースもあったという。患者の次回通院日までに、必要な情報を適切に届けられるような仕組みづくりが今後の課題であり、医療機関とのさらなる連携強化が求められる、と大和田氏はまとめた。

退院後の心不全フォローアップの重要性

心不全は一過性の疾患ではなく、明確な進行段階を持つ慢性疾患である。ステージAからDまでの4段階に分けられ、それが連続的なフェーズで進行していく。特に急性の心不全が発症したステージCになると、一度身体機能が持ち直したとしても、慢性的に急性増悪を繰り返すことになり、その間に身体機能も低下していく。入退院を繰り返すようになる慢性期の心不全は、長期的な生活支援と医療的介入が必要となる。

このような進展をたどる心不全のマネジメントにおいては、毎日の体重測定、浮腫の確認、疲労感や息苦しさ、塩分や水分の摂取量、そして服薬アドヒアランスについて、日常生活で患者自身がセルフケアをする必要がある。そのため、正しく症状をモニタリングし、日常生活を管理できるようなセルフケアの支援体制構築が求められている。

これら心不全特有の背景を踏まえ、令和4年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査で、心不全は調剤後にフォローアップが必要と考えられる疾患として名を連ね、令和6年度の診療報酬改定では慢性心不全患者に対する調剤後薬剤管理指導料2が新設された。

薬局薬剤師における心不全フォローアップのアンケート

心不全患者に対する調剤後フォローアップへの意識が高まる一方で、薬局薬剤師が実際の現場でどのような課題を抱えているかについては、十分に可視化されてこなかった。

倉敷中央病院 薬剤本部 薬剤副本部長の亀井健人氏が示した、岡山県薬剤師会倉敷支部のアンケートでは、薬局薬剤師が心不全患者への介入に際して直面している課題が明らかになった。当アンケートの設問「保険薬局薬剤師が心不全管理で困っていること」として、最も多く挙げられた回答は「心不全であること自体が薬局では判断できない」で、約60%の薬剤師がこの点に障壁を感じていた。また、「保険薬局薬剤師が心不全患者に対して継続的に確認している項目」では、「飲み忘れの有無や服薬遵守ができているかの確認」が最多で、8割を超える薬剤師がこれを実施している。次いで「浮腫や息切れがないかの確認」もヒアリングできていることが示された。一方で、「体重の増減」「塩分や水分の過剰摂取の有無」は20%程度の確認割合に留まっており、こうした情報は薬局で十分にモニタリングされていない現状があると考えられる。

心不全フォローアップの難しさと対応策

先述のアンケートから、薬局薬剤師における心不全フォローアップの難しさとして、①来局患者が心不全であることを知ることが難しい、②心不全患者への介入項目が不明瞭、③心不全患者への日常的な介入は業務負荷が大きい、という3点が浮き彫りとなった。

①の課題に対しては、「心不全シール」の活用が推奨できる、と亀井氏は説明。心不全と診断された患者のお薬手帳の表紙に心不全シールを貼付する。これにより、薬局薬剤師は患者が心不全であることを確実に認識でき、調剤時やフォローアップ時に的確に対応できるようになるという。

②の課題には、「心不全フォローアップシート」を作成し運用を促進している、と亀井氏。本シートは、服薬状況、体重変化、息切れや浮腫などの症状、食事・水分制限、受診行動の確認項目を一覧化。薬剤師が患者対応時に確認すべきポイントが明確に整理されているうえ、シンプルなチェック形式のため薬局業務に組み込みやすい。心不全患者特有のセルフケア項目を抜けなく支援するためのツールとして機能する。

そして、③の課題の解決策として、本実証事業の仕組みが活用できるという。薬剤師がLINEを通じて患者のセルフケア行動や服薬状況をモニタリングし、生活習慣や症状に応じたアドバイス、受診の勧めなどのフォローアップを実施。これにより、患者のセルフケア行動の向上と、必要に応じて医師への情報提供が可能となる体制を構築した。

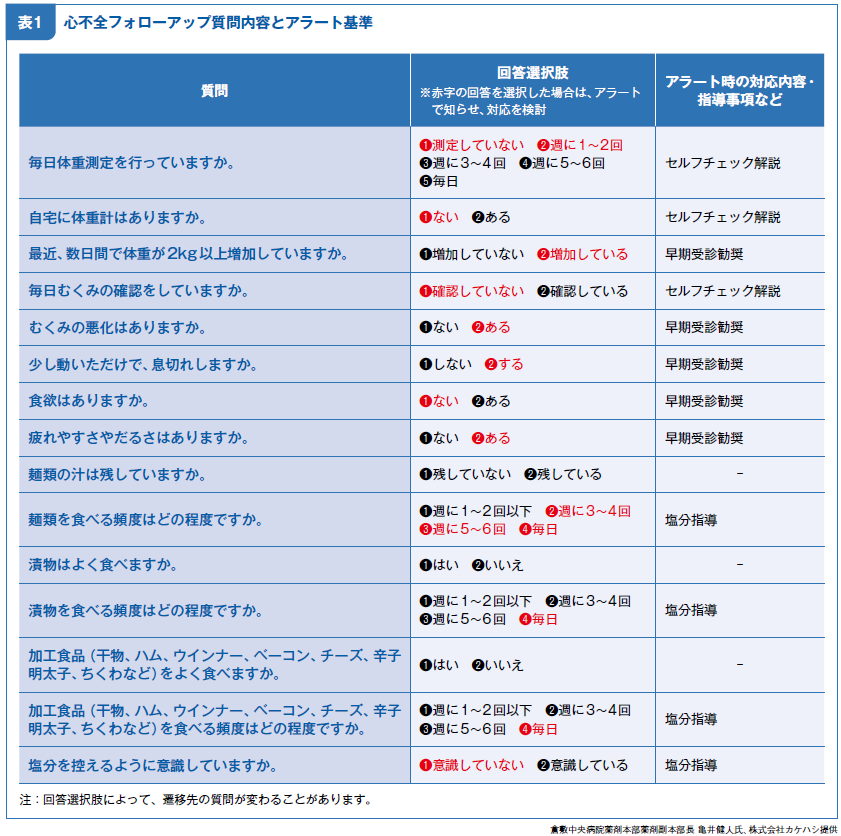

本実証事業で実際に使用した質問項目の一部と選択肢を表1に示す。薬剤師が確認すべき項目とそのリスク評価を体系化したものだ。

なお、当初は、心不全のような生活習慣病でも患者の参加意向が得られるか、LINEを通じた質問に継続的に回答が得られるかといった懸念もあった。そのため、質問の内容を毎週変え、患者の「回答への飽き」を軽減させる工夫をするとともに、患者に対しては「セルフケアは自分のために必要な行動」「急性期の苦しさを繰り返さないために必要」などの声掛けを行い、セルフケアの重要性を強調し、患者の障壁を軽減したという。

本実証事業の結果に対して医師からは、「外来患者の在宅時の情報はゼロで困っていた」「ここまで分かるのかと驚いた」といった声が寄せられた。日常生活で何が起きていたかを把握できる手がかりとして、医療的意義が大きいと実感されたという。今後はこのモデルを心不全以外の生活習慣病にも応用し、地域全体でPHRを利活用する展開が期待されている。