近年、調剤薬局業界では、中小規模の個人薬局や地域密着型のチェーン薬局を中心に、M&Aが活発化しています。M&Aは事業承継や成長戦略の重要な手段の1つともされており、本稿では、薬局業界に特化したM&A仲介会社である株式会社アウナラの代表取締役社長CEO 佐伯孝通氏に、最新のM&A動向やM&Aの基本フロー、よくあるトラブル例など調剤薬局M&Aに関する基礎知識を網羅的に解説していただきました。特に、譲渡を検討する薬局事業者側が知っておきたいポイントを紹介します。

監修:株式会社アウナラ 代表取締役社長CEO

佐伯 孝通 氏

近年のM&Aの動向と背景

これからは中小規模の薬局が再編へ

調剤薬局業界におけるM&A(Mergers and Acquisitions; 合併・買収)の動きは、近年ますます加速しています。背景には、経営者の高齢化による後継者不在や、調剤報酬改定による加算取得の難化といった課題があります。

多くの調剤薬局は、1店舗あたりの年間売上が2億円程度で頭打ちとなる傾向が見られます。これは、患者数の上限、処方箋枚数の地域的制約および調剤報酬制度による収益構造が影響しているためです。そのため、収益性の向上には多店舗展開が不可欠となり、M&Aは事業拡大や経営基盤の強化を図るうえで、有効な戦略の1つとなっています。

昨今の注目の動きとして、アインホールディングスによるクラフト株式会社(さくら薬局グループ)の子会社化、ツルハホールディングスとウエルシアホールディングスの経営統合といった大手薬局間の事例が挙げられます。近年は大手薬局間での統合の動きが目立っていましたが、こうした大手間の再編はある程度の終わりを迎えつつあるともいわれています。一方で、全国に約63,000件ある調剤薬局のうち、約9割を占める個人・中小規模の調剤薬局は、これから本格的な再編が始まると考えられています。

譲受側にとっての魅力的な薬局とは

譲受側(買い手側)が「魅力的」と感じる薬局とはどういった薬局か、いくつかのポイントを示します。

1)周辺にあるクリニック・医療機関の医師の年齢が若い

:長期的に安定した処方箋数が見込める

2)多くの潜在的な患者が見込まれ、医療機関が集まる地域にある

:将来的な集患の可能性や、複数の医療機関からの処方箋獲得による経営の安定性が期待できる

3)すでに収益性が高く、買収後すぐに自走できる薬局

:買収後に大きな投資や時間をかけずに収益を上げられるため、譲受側にとってはリスクが少ない

処方箋集中率について言及されることもありますが、収益性や業務運営の実態と合わせて総合的に判断され、一概に評価できるものではありません。

処方箋集中率が高い場合、特定の医療機関への依存度が高いため、調剤基本料や地域支援体制加算といった調剤報酬制度や経営リスクの面から評価が下がる傾向にあるといわれています。ただし、収益性が安定して確保されている場合には魅力的と評価されるケースもあります。一方で、処方箋集中率が低い薬局は、調剤報酬制度上の懸念は少なく、多様な医療機関と連携できている点は評価されます。その反面、在庫管理や業務の煩雑さ、またM&A後の体制変更に伴う医療機関との関係再構築への懸念など、運営面でのリスクや労力も考慮されることがあります。

明確な将来像を描いてM&Aに臨む 基本フローを理解

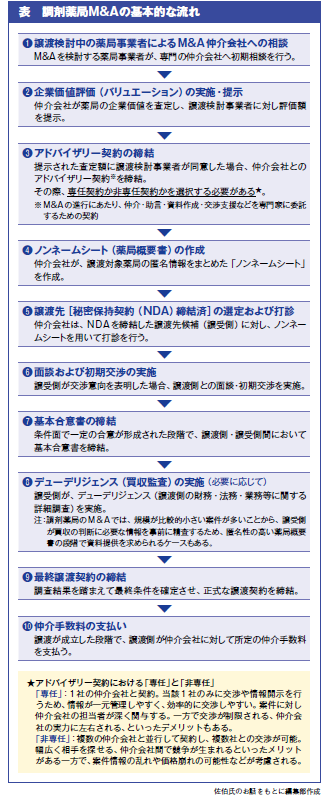

譲渡を検討するにあたり、まず譲渡側(売り手側)は「いつ」「誰に」「いくらで」売却したいのかを明確にしておくことが重要です。特に「誰に」、すなわち譲渡先を個人・中小規模薬局あるいは大手チェーンにするかは、譲渡後の将来像に強く関わります。また、譲渡先がこれまで薬局運営で培ってきた「思い」を理解し、地域の患者さんや医療機関に負担をかけることなく、これまでと変わらない関係性でサービスを継続できるかどうかを見極める視点も欠かせません。譲渡後の薬局がどうあるべきか、その将来像をあらかじめ明確にしておくことは、交渉を円滑に進めるうえで大きな助けになるでしょう。基本的な調剤薬局M&Aのフローを(表)で示します。

まず譲渡を検討する薬局事業者、つまり譲渡側が仲介会社に相談するところから始まります。仲介会社が薬局の企業価値を評価し、提示された金額に事業者が同意すれば、アドバイザリー契約を締結します(専任・非専任の形式あり)。その後、仲介会社は薬局概要書を作成し、秘密保持契約(NDA)を結んだ譲渡先候補(譲受側)に提案を行います。譲受側が関心を示せばトップ面談を実施し、条件面で基本合意が得られれば基本合意書を締結します。続いて、必要に応じてデューデリジェンスを行い、問題がなければ正式な譲渡契約を締結、仲介手数料の支払いを経て譲渡が実行されます。

一連の流れは通常半年程度ですが、案件によっては短期間で進むこともあります。

薬局ならでは要素を精査

M&A仲介会社の専門性も重要に

調剤薬局のM&Aには、他業種にはない特有の難しさがあります。全国に約63,000件ある薬局は、それぞれ独自の運営体制と特色を持っています。

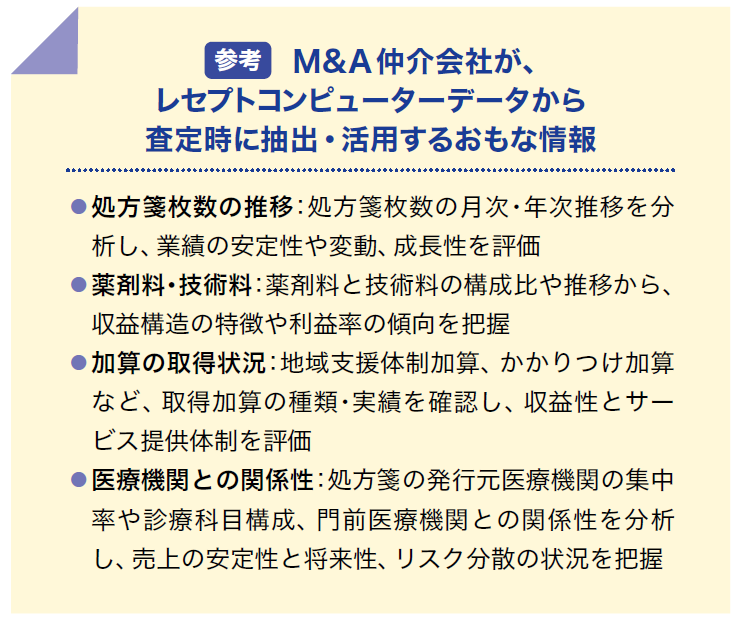

次のような薬局経営に関わる要素を精査し、適切な譲渡先を検討します。

【薬局の運営状況を把握する上でのおもな要素】

●周辺医療機関の診療科構成 ●地域の患者層・1日あたりの処方箋枚数

●薬剤師・事務員数と配置状況 ●業務フローや在庫管理の方法

※在宅調剤を実施している薬局の場合

●個人在宅と施設在宅の割合

●訪問体制(スケジュール、担当など)

譲渡側・譲受側の双方にとって最適な薬局M&Aを実現するために、仲介会社は極めて重要な役割を担います。仲介会社は、財務・法務面の知識にとどまらず、先述したような薬局運営に関わる要素、調剤報酬制度(特に加算項目)、および薬事関連の許認可に関する専門的理解が求められます。これらに基づいて、適切な評価・価格設定や円滑な引き継ぎに向けた具体的な提案までを行う力が不可欠です。

よくあるトラブル例を押さえ、対策を講じる

ここで、調剤薬局のM&Aで起こりやすいトラブル例を紹介します。

● 情報漏洩によるトラブル

最も多いトラブルの1つが、M&Aに関する情報が事前に漏洩することです。情報漏洩により、次のような深刻な問題が懸念されます。

M&Aの情報を耳にした薬局内のスタッフが、将来への不安から退職を選択することがあります。特に管理薬剤師などのキーパーソンの流出は、薬局の評価を大きく下げ、M&A自体の破談のリスクにもつながります。

薬局外でいえば、関係医療機関の医師・スタッフなどがM&Aの情報を事前に知ることで、不信感を抱き、関係性が悪化することがあります。今後の処方箋応需や連携体制にも影響を及ぼす可能性も否定できません。また、運営体制の変更などに関する噂が広まることで、患者さんが不安を感じ、他の薬局へ流れてしまうことがあります。

こうした事態が発生すると、薬局の信用や人材価値が損なわれ、譲受側からの評価が下がり、売却価格の引き下げや条件の悪化を招くことになります。このようなリスクを回避するために、M&Aは極めて慎重かつ秘密裏に進めるべきものです。NDAの締結を含め、情報共有のタイミングや方法は、仲介会社と緊密に連携して管理しなくてはいけません。

● 仲介会社の専門知識不足によるトラブル

調剤薬局M&Aに関する専門知識を持たない仲介会社に依頼した結果、トラブルに発展するケースも少なくありません。例えば、薬局の運用実態や加算取得状況、地域特性などを理解せずに、財務諸表のみで査定を行い、適正な価格設定ができないことがあります。また、薬局運営に関わる許認可や手続きに関する知識不足により、プロセスの長期化や、手続きの不備により、一時的に調剤できなくなるといった事態を招くこともあります。

仲介会社は、譲渡側と譲受側の橋渡し役として、適切な情報管理と円滑な手続きをサポートする重要な役割を担います。調剤薬局のM&Aに精通した仲介会社を選択することもトラブルを回避する1つの手段です。

● 賃貸借契約関係のトラブル

賃貸借契約に起因するトラブルは、プロセスの複雑化や、M&A自体が成立しないといった事態を引き起こしかねません。テナント貸主との契約内容により、薬局事業の譲渡が禁じられている場合があります。契約終了時に「次回は薬局以外の業種に貸す」旨の特約が盛り込まれていることもあり、貸主が別業態を想定しているケースでは、M&Aが実質的に不可能となることがあります。また、現在は普通借家契約であっても、譲渡後に貸主から定期借家契約への切り替えを求められることもあります。これは、多くの医療機関が定期借家契約を採用しており、門前の医療機関と契約形態を揃えることを貸主が求めるためです。ほかにも、貸主がM&A後の借主(譲受側)に対して、テナントに対する特定のルール(清掃や営業時間など)の順守を求める場合があります。

賃貸借契約の内容確認と貸主との意思疎通を丁寧に行うことが鍵となります。

● 薬局名の変更による患者離れ

長年地域に根ざした薬局の名称は、患者さんにとって親しみのあるものです。安易な名称変更は患者離れを引き起こすリスクがあるため、買収後に名前を変更するかは慎重な判断が求められます。

譲渡・譲受ともに価値あるM&Aの実現に向けて

調剤薬局のM&Aは、譲渡側・譲受側双方にとって、事業の将来を大きく左右する重要な決断です。譲渡を検討する際には、「なぜ売却したいのか」「売却後にどうしたいのか」といった目的を明確にし、後継者不在や不採算店舗の整理、新たな挑戦への準備など、背景を整理することが重要です。また、薬局の強みや魅力を客観的に把握し、それを譲受側に的確に伝える準備も欠かせません。関係医師・医療機関との信頼関係、地域性、薬剤師のスキルなど、数値では測れない価値をどう伝えるかが評価向上につながります。譲受側は「なぜこの薬局を買収するのか」という明確なビジョンを持ち、地域特性や医療連携、スタッフの定着状況などを含めた多角的な評価が求められます。

戦略的な準備を進めるとともに、信頼できる仲介会社と連携しながら、双方に実りあるM&Aを実現していただければと思います。

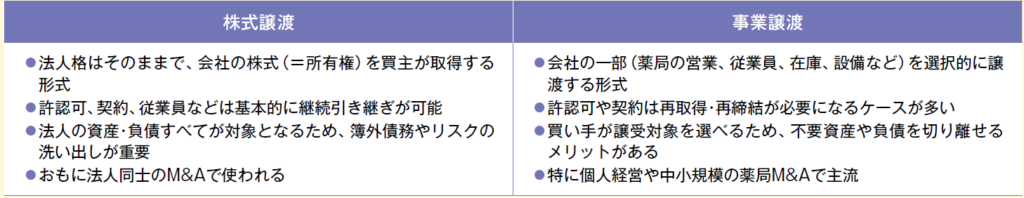

【参考】M&A の2つの形態「株式譲渡」と「事業譲渡」

調剤薬局のM&Aの形態は、おもに「株式譲渡」と「事業譲渡」の2つ

私たちが手がけてきた調剤薬局のM&Aでは、特に個人経営や中小規模の薬局において、「事業譲渡」が選ばれるケースが多い傾向にあります。個人事業主やファミリー経営の薬局では、簿外債務や薬局事業に関係のない経費が含まれていることがあるため、株式譲渡では譲受側のリスクが高まります。事業譲渡であれば、引き継ぐ資産や負債の範囲を限定できるため、リスクを抑えやすいという点が理由の1つです。

事業譲渡の場合、薬局の許認可の取り直しが必要になることもありますが、管理薬剤師の引き継ぎなどにより手続きを簡素化できる場合もあります。リスクと手間を総合的に判断すると、事業譲渡が適切なケースが多いといえるでしょう。

最終的な譲渡形態は、仲介会社と相談しながら、最適な方法を選択することが重要です。

佐伯 孝通 氏

大手商社、上場企業等で営業職を経て、「クラウド薬歴メディクス」の販売子会社の代表取締役に就任。在任中は全国1,500以上の薬局を支援。様々な講演会等にて国内随一の薬歴プロダクターとして活動した。この経験を基に、2021年6月より満を持して「真の薬局M&A仲介×薬局支援」の株式会社アウナラを創業。東京、大阪を拠点に全国の調剤薬局を支援し、調剤薬局M&A仲介の新たな第一人者として全国で注目を集めている。