2025年10月以降、薬局運営に直結する制度改正が次々と施行されます。特に「医療DX 加算(医療DX 推進体制整備加算)の見直し」「健康保険証の廃止」「一部75 歳以上の医療費2 割負担」は、日常業務に大きく関わる内容です。改正内容を整理し、薬局でどのような対応が求められるのかを YouTubeチャンネル「薬局のアンテナ」( 2025 年9 月30日時点チャンネル登録者数;約1.33 万人)運営者 てっちゃん氏に解説いただきました。

監修:YouTubeチャンネル「薬局のアンテナ」運営者

てっちゃん 氏

※本記事は2025年9月30日時点の情報で作成しております。今後の動向により、解釈等が変わることもございますのでご留意ください。

2025年10 月~の医療DX加算変更点のポイント

1)点数は変わらず、マイナ保険証利用率のハードルは上がる

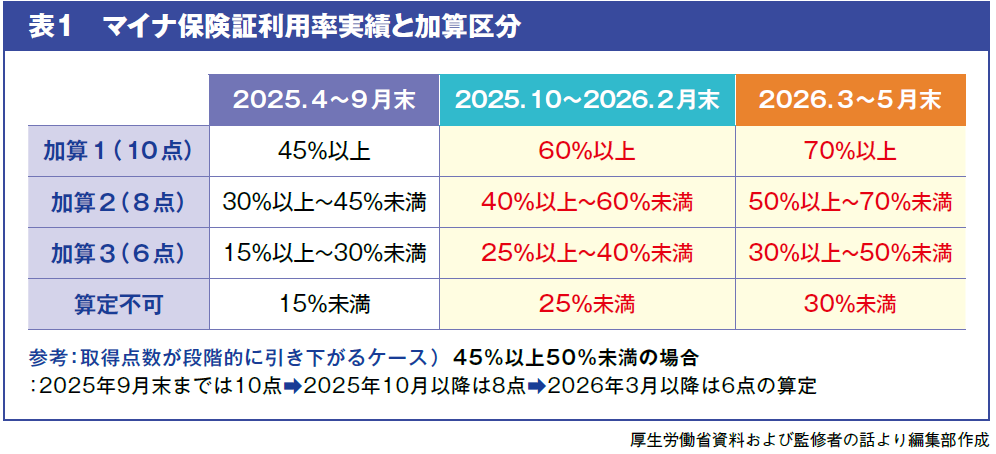

加算の点数に変更はありませんが、マイナ保険証利用率実 績の要件が「2025年10月~」と「2026年3月~」の2段階で引き上げられます(表1)。利用率実績によっては、点数が下がるケースがあるため、注意が必要です。

マイナ保険証利用率の実績判定方法に変更はありません。適用月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることが原則ですが、その前月および前々月の利用率を用いることも可能です。当該参照できる3ヵ月間のうち最も高い利用率が適用されます。

例)2025年10月の算定方法:2025年5~7月のうち、最も利用率の高かった月の利用率を用いることができる

2)電子カルテ情報共有サービスの経過措置延長

医療DX加算の要件に含まれていた「国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること」については、経過措置が2026年5月31日まで延長されました。現時点での開発・普及に関するスケジュールの進行状況を鑑みると、今後も経過措置が延長される可能性があるかもしれません。

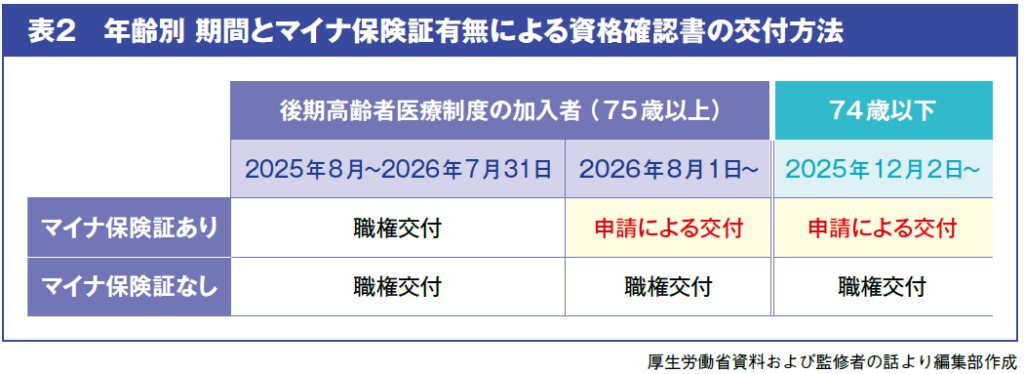

健康保険証の全面廃止に伴う マイナ保険証と資格確認書の準備

2025年12月2日以降、従来の健康保険証は廃止され、マイナ保険証の利用を基本とした仕組みへ移行します。有効期限内であれば、健康保険証の利用は可能ですが、それ以降はマイナ保険証か資格確認書のどちらかを提示することになります。資格確認書には、行政が自動的に交付する「職権交付」と、本人等の申請によって交付されるものがあります。75歳以上の後期高齢者については、2026年7月末までは職権交付によって資格確認書が送付されますが、8月以降は必要に応じて申請が必要です(表2)。

資格確認書は、① マイナ保険証を持っていない方(マイナンバーカードを取得していない/マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない/マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れなど)、② マイナ保険証を持っていても、その利用が難しく配慮が必要な方(要配慮者)やマイナンバーカードを紛失・更新中の方、が利用します。②の場合は、交付に申請が必要になるため、注意が必要です。

要配慮者には、要支援・要介護認定を受けている方、障がい者手帳の交付を受けている方、成年後見人が選任されている方などが該当します。薬局でも、こうした患者さんを見かけた際には、事前に資格確認書について案内することが非常に有用だと思います。

多くのマイナンバーカードが、「マイナポイント事業」(第一弾[2020年9月~2021年12月末]と第二弾[2022年1月~2023年2月末]の2回実施)をきっかけに申請・発行されました。当事業を通してマイナンバーカードを発行した方々は、発行から約5年後にあたる2025年9月~2028年2月にかけて、マイナ保険証の利用に関わる電子証明書の有効期限を迎えます。電子証明書の更新には、市町村窓口で手続きをする必要があるため(オンライン不可)、どうしても後回しにされやすく、その結果、期限切れとなるケースが少なくないのではないかと懸念されています。

マイナ保険証受付時に顔認証付きカードリーダー上でも期限切れに関するアラートなどが表示されますが、患者さん側に表示されるため、薬局スタッフ側では有効期限に関する状況を把握することはできません。そのため、患者さんから質問を受けた際に適切に状況を理解し、対応を案内することが大切になるでしょう。

【マイナ保険証の期限切れ通知と利用可否】

● 期限切れ通知のタイミングと方法

有効期限が切れる3ヵ月前から、マイナポータル画面上で更新案内の表示、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)からの封書(はがき)案内、顔認証付きカードリーダーからのアラートなど。

● 期限切れ後の利用可否

・3ヵ月未満: オンライン資格確認による受診が可能。診療情報や薬剤情報等の提供はできない。

・3ヵ月以上: オンライン資格確認も使用不可に(マイナ保険証は完全に利用不可)。受診に関しては「資格確認書」があれば可能。

【マイナ保険証で受付ができなかった際の対応】

● 資格確認方法

電子証明書の有効期限が切れて3ヵ月経過した/機器の不具合など、何らかの事情でカードリーダーによるマイナ保険証での受付ができず、オンライン資格確認が行えなかった場合、次のような対応が選択されます。

①「マイナポータル画面」または「資格情報のお知らせ」※が提示可能な場合

マイナンバーカードを併せて提示することで対応(健康保険証の提示は不要)

※資格情報のお知らせ

• マイナ保険証を持っている方に、申請によらず交付される書類。単体では受診はできず、何らかの事情で資格確認を行えなかった場合に、マイナンバーカードとセットで提示する。

• データを用いたスマートフォンでの提示等は無効。必ず紙に印字したものを提示。

②「マイナポータル画面」または「資格情報のお知らせ」が提示できない場合

• 再診の場合:受診歴により施設側で資格確認に必要な情報を把握していれば、口頭で確認

• 初診の場合:「被保険者資格申立書」を記入し、マイナンバーカードを提示

②の再診の場合の対応が多いと予測されますが、どのケースでも的確に対応できるよう、手順を把握しておきましょう。このような方法で確認した被保険者番号等を入力して、レセプト請求を実施します。

● レセプト請求方法

マイナ保険証で受付できなかった場合のレセプト請求方法は、先述した資格確認方法で①「マイナポータル画面」または「資格情報のお知らせ」を提示した場合であれば、確認した被保険者番号等を入力して実施します。

②の提示できない場合であれば、以下 A → B → C の順に可能な方法を選択して、レセプト請求を実施します。

A:患者からの聞き取りや受診歴等から確認した「現在」の被保険者番号等を入力

B:オンライン資格確認における「資格(無効)」画面や、過去の受診歴等から確認した「過去」の被保険者番号等を入力(資格無効の際は、喪失した「旧資格情報」で請求)

C:被保険者資格申立書に記載された患者の住所・連絡先等を摘要欄に記載のうえ、被保険者番号等は不詳とし て「7」を必要な桁数分入力(資格情報なしの場合は、「不詳レセプト」として請求)

要配慮者で資格確認書を持っていなくても、マイナ保険証があれば、薬局側で目視確認を行うことで本人確認が可能です。

● 目視確認を実施するケース例

・顔認証がうまくいかず、かつ患者本人が暗証番号を忘れてしまった

・患者本人が認知症、障害、体調の悪化等により、顔認証や暗証番号の入力操作がうまくできない

・機械トラブル等により、顔認証や暗証番号の入力操作ができない

●目視確認フローの一例

注)システム等によって操作方法が異なるため、詳細は各薬局で要確認

薬局スタッフが機器にある「職員用ボタン」等を押下し、目視確認 → 目視確認が完了したら、目視確認用パスコードを入力 → マイナンバーカードを挿入し、同意等の操作をして完了※

※マイナ保険証で受付できない場合の対応

機器トラブルや電子証明書の期限切れなどでマイナ保険証の受付ができない場合は、先述した方法で資格確認やレセプト請求を実施します。

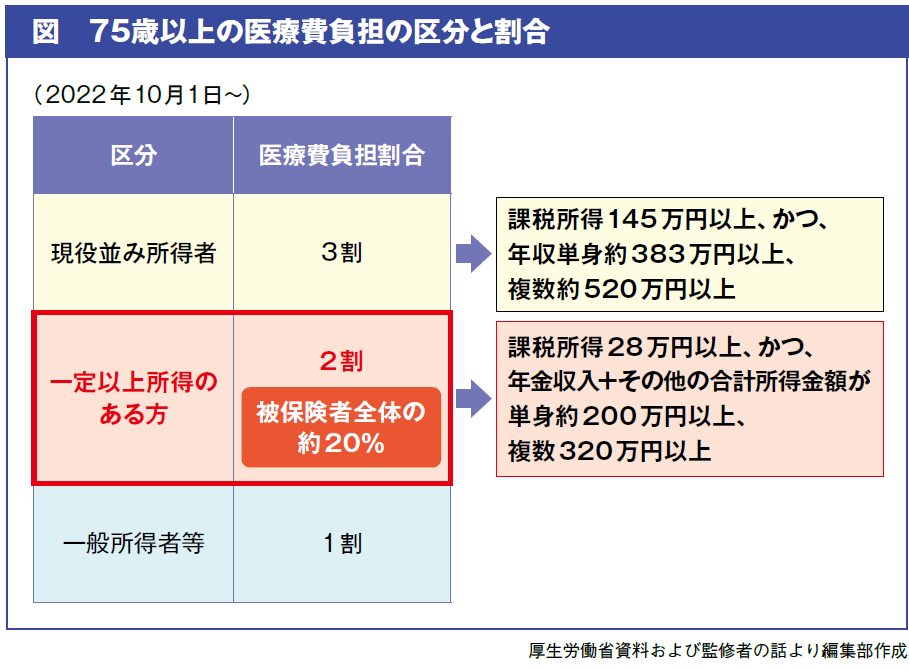

75歳以上高齢者の医療費2 割負担 配慮措置期間の終了

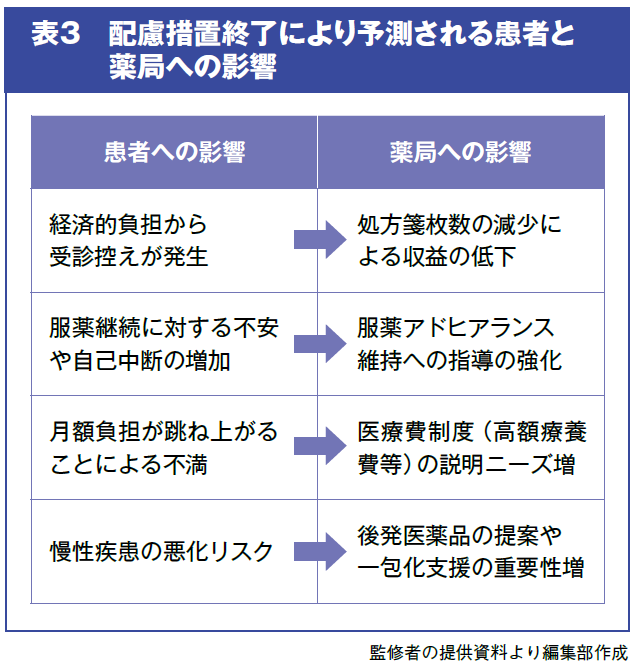

この際、2025年9月30日までの配慮措置として、2割負担となる方については、1ヵ月の外来医療の負担増加額を3,000円までに抑える措置が設けられていました(入院の医療費は対象外)。具体的には、外来医療費全体額が3万円までは窓口負担額は「2割」負担、3~15万円までは「1割負担+3,000円」、 15万円~は高額療養費が適用され、通常の外来上限額(18,000円)となっていました。

しかし、2025年10月1日以降は、該当する75歳以上の後期高齢者は窓口負担が従来よりも増え、最大で月6,000円程度の負担増加が生じる可能性があります。これにより、起こりうる患者さんへの影響を踏まえ、薬局として服薬支援や負担軽減につながる提案など、具体的な対策を検討する必要があるでしょう(表3)。

高額療養費制度は、抗がん剤や生物学的製剤といった高額な薬剤を処方されている方や、慢性疾患で毎月の医療費負担が大きい方などには有用な制度であり、今後、75歳以上の一部高齢者の自己負担額が増加するなかで、薬局でも案内をする機会があるかもしれません。

自己負担限度額は、年齢や所得に応じて区分されており、通常、払い戻しには3ヵ月程度を要します。ただし、マイナ保険証や限度額適用認定証があれば、窓口での支払い時点で自己負担限度額に抑えることができます。

いくつか特徴的な仕組みを紹介します。

● 外来特例:窓口負担が1割または2割の70歳以上の高齢者について、外来診療時の自己負担に個人ごとの月額上限が設けられています。住民税非課税世帯は月8,000円、一般区分(年収~約370万円)は月18,000円が上限で、さらに一般区分には、年間上限額14万4,000円も設定されています。

● 世帯合算:ひとり1回分の窓口負担では上限額を超えない場合でも、複数の受診や、同じ世帯で同一の医療保険に加入している方の受診については、窓口でそれぞれ支払った自己負担額を1ヵ月単位で合算することができます。ただし、69歳以下の場合は、1医療機関ごと(当該医療機関の処方箋に基づく薬局での調剤分があれば含める)の自己負担額が21,000円以上の場合のみ合算できるため注意が必要です。同一の医療保険に加入していれば、被保険者とその被扶養者の住所が異なっていても合算できます。一方で、別々の健康保険に加入している共働きの夫婦や、健康保険の被保険者(例;45歳のサラリーマン)と後期高齢者医療制度の被保険者(例;80歳の父)が同居している場合では、それぞれの医療費は合算対象にはなりません。合算した結果、一定額を超えれば、その分は高額療養費として支給されます。

● 多数回該当:過去12ヵ月以内に3回以上高額療養費の対象となった場合、4回目以降は自己負担の上限額が下がります。年齢と所得によって負担上限額の区分が分けられていますが、多くの方が該当すると考えられる年収「約 370万円~約770万円」および「~約370万円」では、多数回該当の場合は、44,400円が上限となります。

てっちゃん 氏 プロフィール

「薬局のアンテナ」の名称でYouTubeチャンネルとLINE公式アカウントを運営し、①薬局・薬剤師が守るべき【法律】、②薬局収支や薬剤師職能に関わる【調剤報酬】、③薬局現場での効率的な【薬局運営】を主なテーマに、薬局に関わる全ての方に役立つ情報を発信している。(「薬局のアンテナ」URL;https://www.youtube.com/@Pharmacy_Channel)