第19回日本腎臓病薬物療法学会学術集会・総会2025が2025年11月1~2日に東京で開催された。本稿では、妊娠期の合併症とそれに対する取組みおよび課題を提起したシンポジウムを取り上げ、少子高齢化社会のなかで医療者がどのように連携して女性、さらには次世代の子供たちを支えていくかを考察する。

女性の腎臓が危ない!!

妊娠合併症の長期予後と連携

最初に登壇した済生会保健・医療・福祉総合研究所の植松和子氏は、女性のライフステージに応じた疾患傾向とヘルスケアの背景を解説した。女性は女性ホルモンの影響を大きく受け、ライフステージに応じて発症しやすい疾患に傾向がみられる。代表的な疾患例について、植松氏は「性成熟期(18~45歳頃)には月経関連疾患、性感染症、妊娠高血圧症候群(HDP)や妊娠糖尿病(GDM)など妊娠に関連して発症する疾患、更年期(45~55歳頃)には更年期障害や生活習慣病、老年期(55歳頃以降)には骨粗鬆症や泌尿器系疾患などが顕在化しやすくなります」と挙げた。

さらに、女性の平均寿命と健康寿命の差についても触れた。健康寿命とは「健康上の問題で、日常生活に制限を受けることなく自立した生活を送れる期間」を指す。植松氏は「健康寿命と平均寿命の差の平均は、男性の約8.5年に対し、女性は約12年といわれ、女性は疾患や介護など何らかの制限下で過ごす期間が長い」と指摘。健康寿命の延伸は女性のライフステージにおける重要な課題であり、その課題解決に薬剤師も積極的に関与すべきだと訴えた。

一方、日本の小児の現況をみてみると、低出生体重児の割合の増加が課題の1つとなっている。植松氏は、低出生体重児に関連して「DOHaD(Developmental Origins of Health and Disease)」の概念を紹介。DOHaDとは、「将来の健康や特定の病気へのかかりやすさは、胎児期や生後早期の環境の影響を強く受けて決定される」という考え方であり、胎児期や小児期における低栄養や発達遅延が、将来の虚血性心疾患や脳卒中、高血圧、2型糖尿病といった生活習慣病の発症リスク増大と関連することが報告されているという。

低出生体重児の要因としては、若年女性の低体重、妊娠年齢の高齢化、母親の合併症などが挙げられる。植松氏は、「日本人女性はやせ型の女性が多い」と指摘。また、妊娠期の合併症として、HDPやGDMのほか、甲状腺疾患、潰瘍性大腸炎、メンタル関連など母親がさまざまな疾患を抱えているケースも多くなっている。現在では妊娠中でも使用可能な薬剤も増えてきたことから、こうした合併症を適切にコントロールすることが、低出生体重児を防ぐことにつながると述べた。

特にHDPとGDMの長期予後における課題を植松氏は指摘する。HDPは妊婦の20人に1人が発症するといわれ、重症化すると腎障害等を引き起こし、児にも悪影響を及ぼしかねない。さらに、妊娠中に高血圧を発症した母親は、将来、高血圧や糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病を発症するリスクが高いという。そのため、出産後も過剰なカロリーや塩分の摂取は控えるといった日々の生活管理が重要になる。GDMは妊婦の7~9%程度が発症するという。植松氏は「GDMを発症した母親は将来の糖尿病発症リスクが7倍程度高く、かつ生まれた児の糖尿病やメタボリック症候群の発症にも関連します」と母親と児、双方のリスクに警鐘を鳴らした。

植松氏はこれらの長期予後に関する医療者間の連携体制を課題と考える。「出産を経て、一時的にHDP、GDMの状況が落ち着いてしまうと、患者さんの認識も低下し、受診が中断するケースも多くみられます。その結果、更年期以降に発症するリスクが回避できず、健康寿命を短縮する要因の1つとなっています」。病院・薬局薬剤師ともに、医師等と連携して妊娠期間中の薬物療法や生活習慣指導に加え、長期予後の視野を持って支援をしていく必要があると強調した。

妊娠合併症と長期予後 ―腎への影響―

国立成育医療研究センター 女性の健康総合センター プレコンセプションケアセンター/同センター女性総合診療センター 女性内科 医長の三戸麻子氏は、妊娠前のプレコンセプション期・妊娠中・産後にわたり患者にかかわっているが、「妊娠は将来の健康リスクを早期に可視化する期間」と位置づける。

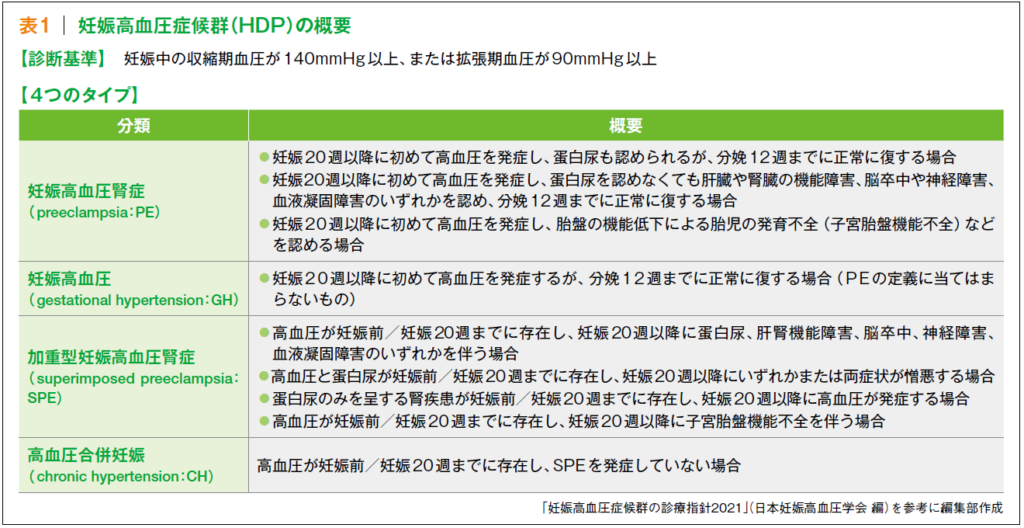

三戸氏はHDPの4つのタイプを紹介し(表1)、なかでも妊娠高血圧腎症(PE)に注目。PEの発症機序には、「大きく2つのステージがある」として、次のように解説した。「最初のステージは、何らかの原因により胎盤形成に異常が生じることです。胎盤に流れ込む母体血が不足すると胎盤は慢性的な虚血・低酸素状態となり、虚血に陥った胎盤からは、可溶性Flt-1(sFlt-1)などの抗血管新生因子が多く放出されます。このsFlt-1などが妊娠中に本来進むべき血管拡張や血管新生のシグナル伝達を阻害した結果、母体の血管新生の阻害、血管内皮障害を引き起こし、2つ目のステージとなる高血圧、腎障害(蛋白尿)といった臨床症状がみられるようになります」。

続いて、HDPの長期予後について、さまざまな疾患発症との関係性を各国の大規模レジストリー研究より紹介した。

● PEを繰り返すほど末期腎不全のリスクが上昇1)

● 早発型PE(妊娠34週より前に発症したPE)、多発PE、妊娠前肥満を伴うPEで、特にCKD関連リスクが高い2)

● HDP既往女性は、出産5年後から高血圧発症率が増加し、年齢・BMI・家族歴などを調整しても約7倍のリスク上昇3)

● HDP既往は、2型糖尿病の独立した発症リスク4)

● HDPのすべてのタイプで、将来のCVDリスクが上昇5)

1)Vikse BE. N Engl J Med 2008;359:800-9 2)Barrett PM. Plos Med. 2020;17(8):e 1003255

3)Mito A et al. Hypertens Res. 2018;41:141-46 4)Zhao G. Diabetologica Volume 64, pages 491–503,(2021)

5)Mannisto T et al. Circulation 2013;127(6):681-90

特に三戸氏はPE発症そのものが心血管疾患(CVD)の独立したリスク因子であることに注目する。年齢やBMI、糖尿病の有無といったCVD危険因子を調整しても、PEは心不全、冠動脈疾患、脳出血のすべてと関連しており、出産後10年以内のリスク上昇が特に顕著だとされる。

HDPは児の将来の健康にも影響するという。胎盤機能不全はレニン・アンジオテンシン系の調節障害とも関連し、それが胎児の腎臓・脳・心臓・血管の発達に影響を与えることで、胎児期からの血圧上昇リスクにつながる可能性が指摘されている。

日本産科婦人科学会「産婦人科診療ガイドライン-産科編2023」では、HDPを発症した女性に対し、将来的な高血圧やCVD、糖尿病などのリスクを踏まえ、長期的な定期健診が推奨されている。これに関し、三戸氏は「母親への説明や啓発のみに留まり、具体的な介入まで踏み込めていない点が現状の課題です」と指摘した。今後、介入効果のエビデンスを蓄積し、日本における産後フォローアップ体制確立の必要性を強調した。

病院薬剤師による妊娠合併症への対応と連携

埼玉医科大学総合医療センター薬剤部の長谷川まゆみ氏は、病院薬剤師による妊娠合併症への対応と連携について講演した。

長谷川氏は、妊娠中の薬剤使用の基本的な考え方について、「使用するリスクだけでなく、使用しないリスクも踏まえて評価することが重要」と述べた。使用リスクには催奇形性や胎児毒性などが挙げられるが、使用しないことで母体の疾患の増悪や、胎児の成長環境の悪化が起きてしまえば、妊娠継続自体が難しくなる。「母親の体内の環境が元気であることが、お腹の赤ちゃんの健康につながる」として、長谷川氏は薬剤の使用是非を検討しサポートをしている。薬剤の使用に関して質問された際には、「通常の妊娠における先天異常の発生率は3~5%程度です。さらに薬剤の影響による先天異常はその3~5%のうちの1%程度といわれています」と回答し、客観的に捉えてもらえるようにしているという。

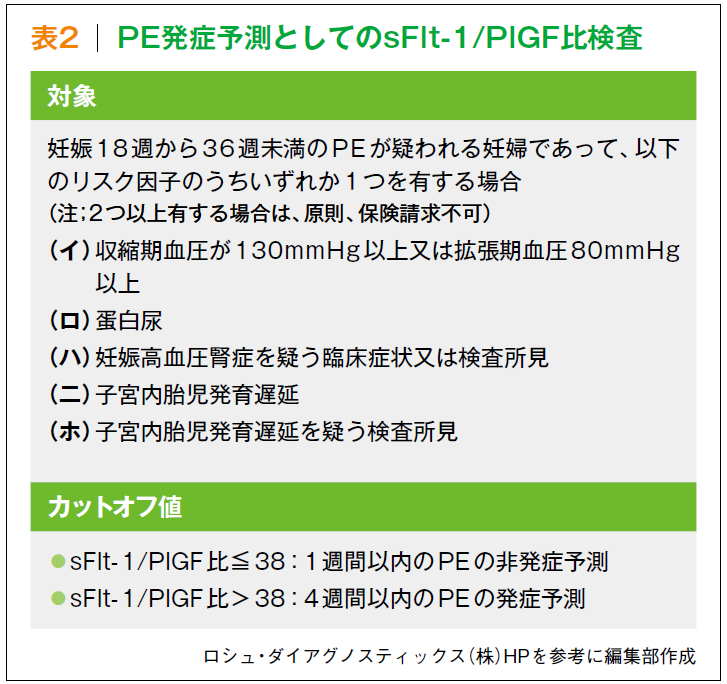

長谷川氏は、HDPの中でも比較的高い割合を占めるPEの発症予測に有用とされるマーカーとして、胎盤形成に関わる血管新生因子であるPlGF(胎盤成長因子)と、その阻害因子であるsFlt-1(可溶性fms様チロシンキナーゼ1)を取り上げた。

「sFlt-1/PlGF比」検査は表2の条件に該当する妊婦に対して実施できる。sFlt-1/PlGF比が38以下であれば、1週間以内の妊娠高血圧腎症の発症はないと予測でき、38を超えると4週間以内に発症するとの予測ができるとされる。

当マーカーの有用性について、長谷川氏は次のように補足した。「実際の現場でリスクのある方にsFlt-1/PlGF比の測定を行い、38以上の場合、4週以内に妊娠高血圧腎症を発症する割合は有意に高いと報告されています。その場合、一次施設から速やかに高度な医療施設に連携することが有益であるということが分かりました」。さらに、sFlt-1/PlGF比が85以上(34週以降は100以上)であれば、すでに妊娠高血圧腎症を発症しており、分娩が切迫している状況と判断される。ただし、34週未満であれば胎児の肺が未成熟のため、ステロイド投与を通して備えるなど薬剤師が介入することもあるという。

症例紹介では、IgA腎症合併妊娠で高尿酸血症に対し、クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物を提案し、透析導入を回避、帝王切開にて出産した事例や、妊娠成立後は薬物治療を中止し、透析回数を週3➡6回に変更する方針に負担を感じた腎移植後の妊娠希望女性から相談を受け、薬剤をウパシカルセト➡シナカルセト、ダルベポエチン➡エリスロポエチンへの切替提案や血圧管理などを行い、さらに妊娠管理施設および透析実施施設と連携した結果、透析回数を変えずに帝王切開で出産した事例を紹介。長谷川氏は、腎臓に何らかの課題を抱える妊婦や妊娠を希望する方の希望にできる限り真摯に対応し、薬剤師として薬剤の提案やフォローアップ等でサポートする姿勢が重要と説く。そのうえで、多職種と薬剤師が連携することの重要性を示した。

産婦人科クリニックにおける薬剤師の関わりについて

医療法人あかつき あかつきウィメンズクリニック薬剤課に勤務する梅山明子氏は、産婦人科クリニックにおける薬剤師の関わりについて講演した。当施設は群馬県伊勢崎市にあり、病床数は19床、分娩数の月平均は38件、1日の受診者数は約100~150人と非常に多い。土地柄の影響か、外国籍の受診者の割合が高い点が特徴だという(外来受診者数の約20~30%)。そのため、通訳が常勤して適宜対応するほか、患者指導用に英語のほかスペイン語、ポルトガル語など複数の外国語の書面を用意しているという。

梅山氏は、OC・LEPやジェノゲストなどに対する服薬指導、薬物相互作用の確認のほか、当施設では経口妊娠中絶薬も取り扱っているため、服用方法やスケジュールなどの説明対応も実施。その際には「中絶を繰り返さないよう、今後の避妊についても指導は欠かせない」と指摘する。HPVワクチンや性感染症についても薬剤師の立場から診療に関与しているという。「HPVワクチンについては、投与間隔の確認と告知を行っています。性感染症についてはクラミジア頚管炎や細菌性膣炎の患者が多く見受けられ、細菌性膣炎については、膣培養の結果を医師と共有しながら、適切な抗菌薬の選択を行っています」と薬剤師が介入する機会は多岐にわたる。

梅山氏は、日々、来院患者からの妊娠と薬の関する相談に対応している。「妊娠初期には妊娠に気づかず薬剤を服用したことに対する胎児への影響の相談が多くを占めます。また、バセドウ病や橋本病といった甲状腺疾患、双極性障害や統合失調症といった精神疾患、喘息、潰瘍性大腸炎などさまざまな合併症を持った妊娠の相談も受けることがあります。妊娠中期から後期にかけては、抗菌薬、解熱鎮痛薬などの使用に対する相談、また当クリニックで管理している合併症妊娠の経過フォローなどにも対応します。妊娠後期から授乳中の薬剤使用については、母乳育児が可能かなどと密接に関連するため、慎重かつ正確に評価します」と相談例を紹介した。

梅山氏は、産科クリニックに薬剤師が勤務する意義を次のようにまとめる。「多くの妊婦が基本的に一次施設(産科診療所)を受診します。合併症を持つ妊婦の場合、必要に応じて高次施設に紹介することになりますが、症状が安定している管理下であれば、一次施設でも分娩まで対応可能なケースもあります。薬剤師が一次施設に勤務していれば、妊娠初期段階から合併症や、薬剤の相談対応が可能となり、薬剤に対する不安の解消や合併症の正確な管理といったメリットが生まれると考えています。授乳についても、分娩した施設にまずは相談されることが多く、薬剤師が介入することで、より適切な母乳育児に寄与することができるでしょう」。梅山氏は自身が持つ妊婦授乳婦薬物療法認定薬剤師としての役割を活かすために、薬の不安や心配事を相談できる場所があることをこれまで以上に周知することが必要だと、今後の展望を語った。

最後の質疑応答では、産後のHDPフォローの難しさが話題に挙がった。産後は血圧が一時的に改善して見えるため、患者がかかりつけの内科を受診しても受診意図がわからず、適切なフォローにつながりにくい状況がある。一方で、HDP既往の女性は将来の高血圧・CVDリスクが高く、早期からの継続的な管理が不可欠である。そこで、日常的に多くの産後女性と接する薬剤師が、リスクのある方を拾い上げ、教育・受診勧奨を行う役割が極めて重要となる。国立成育医療センターではリーフレットや血圧手帳等の配布を行っているので活用できるとの紹介もあった。日本妊娠高血圧学会が設立した「妊娠高血圧ヘルスケアプロバイダー制度」などの普及も進みつつあり、産後フォローの質向上に大きく寄与すると期待される。