監修

名古屋大学大学院医学系研究科

泌尿器科学教室 准教授

松川 宜久 氏

頻尿や尿漏れ、残尿感といった下部尿路症状は、加齢に伴い増加することが知られており1)、高齢化が進む昨今では、QOLを損なう大きな要因となっています。特に男性では、前立腺肥大症などの前立腺疾患によって膀胱出口が圧迫され排尿障害を生じることも多く、こうした病態や治療法の特徴を踏まえたかかわりが求められます。そこで今回は、男性の排尿障害の特徴や原因、病態、治療法の概要に加え、本疾患の早期発見や治療継続において薬剤師が注意すべき点、患者とのコミュニケーションの工夫などについて、名古屋大学大学院医学系研究科 泌尿器科学教室 准教授 松川宜久氏にご解説いただきました。

中高年男性の半数以上は排尿に関する諸症状を自覚

排尿に関する諸症状(下部尿路症状、lower urinary tract symptoms:LUTS)は、加齢とともに増加することが知られており1)、中高年になると「トイレが近くなった」「残尿感がある」「尿を漏らしてしまう」といった悩みを抱えることも少なくありません。特に男性では、蓄尿機能の低下により生じる頻尿に加えて、前立腺肥大症などの前立腺疾患によって膀胱出口が圧迫されることで、尿の出にくさや残尿感を自覚することも多く、性差を踏まえた対応が求められます。

実際、2023 年に日本排尿機能学会が実施した日本の疫学調査(20~99歳の男女、6,120例)では、40歳以上の男性(2,293例)の85%がLUTS を自覚しており、加齢とともに増加する傾向が示されています2)。たとえば、夜間頻尿(1回以上)は40代の55%から80代では93%に達し、昼間頻尿(8回以上)や尿勢低下は70代までに50%を超え、70~80 代になると残尿感、尿意切迫感、切迫性尿失禁も3割程度に認められており2)、程度の差はあるものの、多くの中高年男性が排尿に関する悩みを抱えていると考えられます。

このうち夜間頻尿については、高血圧などに起因する夜間多尿や睡眠障害など、排尿障害以外の要因が関与することも多く、一概に排尿障害が原因とは言えません。しかしながら、中高年男性の多くが昼間頻尿をはじめとするLUTSを自覚しているという事実は、今後さらなる高齢化の進展が予想される日本において、早期介入やQOLの維持に向けた支援の必要性が高い領域であることを示しています。

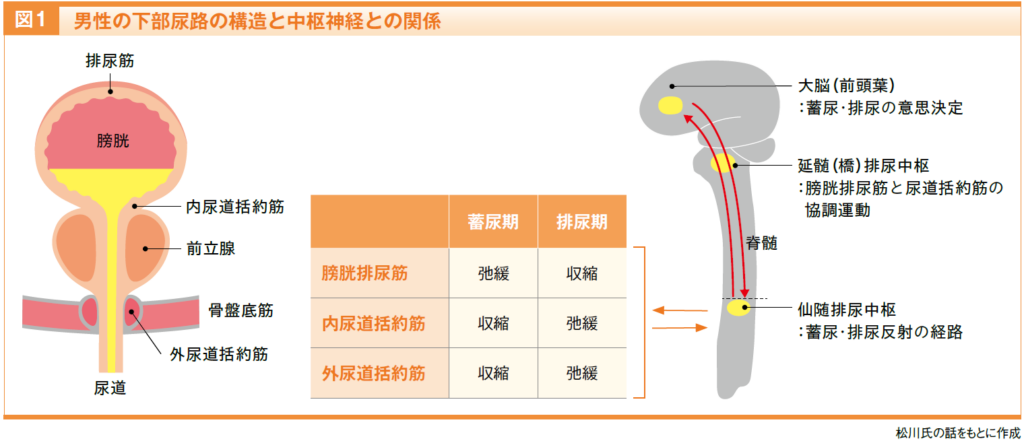

蓄尿・排尿機能に関わる筋肉・神経のはたらき

排尿障害やLUTSの原因は多岐にわたることから、その理解には下部尿路機能の基本的な理解が不可欠です。下部尿路機能は、膀胱および尿道周囲の筋肉と、それらを制御する神経系が協調して機能することにより維持されています。その機能は、尿を膀胱内に貯留する蓄尿機能と、膀胱内に溜まった尿を随意的に排出する排尿機能の2つに大別されます。蓄尿期には、膀胱平滑筋である排尿筋が弛緩して伸展し、同時に内外の尿道括約筋が収縮することで尿道が閉鎖され、尿が膀胱内に保持されます。一方、排尿期には、排尿筋が収縮するとともに内外の尿道括約筋が弛緩し、尿道から尿が排出されます。

これら排尿にかかわる筋肉は、中枢神経・末梢神経が協調的にはたらくことにより制御されています。中枢神経のうち大脳は蓄尿・排尿の意思決定を行い、延髄の橋という部位にある排尿中枢は、排尿筋と尿道括約筋の協調運動を司ります。さらに、脊髄には下位の排尿中枢である仙髄排尿中枢が存在し、蓄尿・排尿反射の経路として重要な役割を果たしています。

なお、排尿機能に関わる筋肉は、蓄尿期には末梢神経である交感神経(下腹神経:排尿筋の弛緩および尿道平滑筋の収縮)および体性神経(陰部神経:外尿道括約筋の収縮)によって制御され、排尿期には副交感神経(骨盤神経:排尿筋の収縮および尿道括約筋の弛緩)が優位となります(図1)。

排尿障害の原因は前立腺や膀胱の異常、

神経系の併存症や治療薬なども

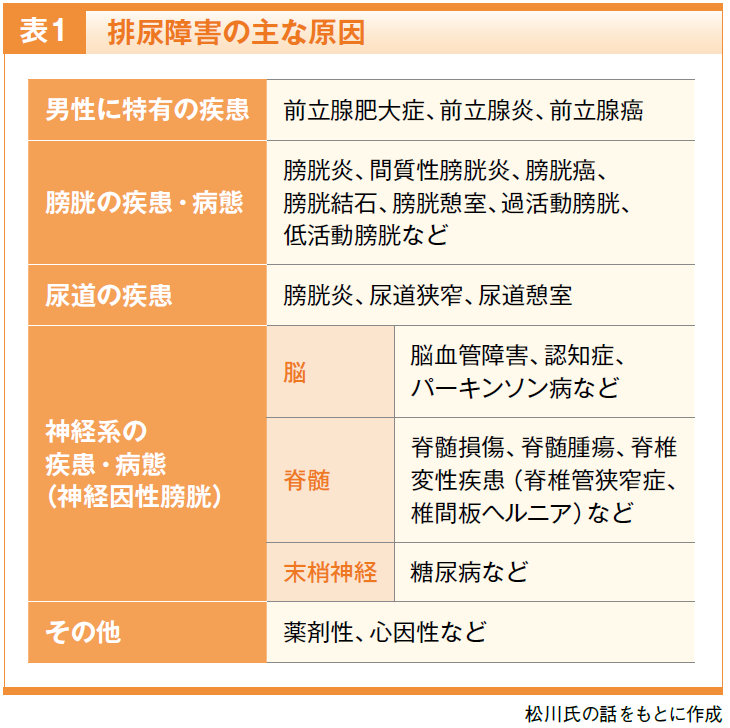

排尿障害の原因は多岐にわたり、膀胱や尿道の器質的・機能的異常、あるいは前立腺肥大症などによる尿道の通過障害に加え、排尿の制御に関わる中枢・末梢神経系に影響を及ぼす神経疾患などの併存症が関与する場合もあります(表1)。

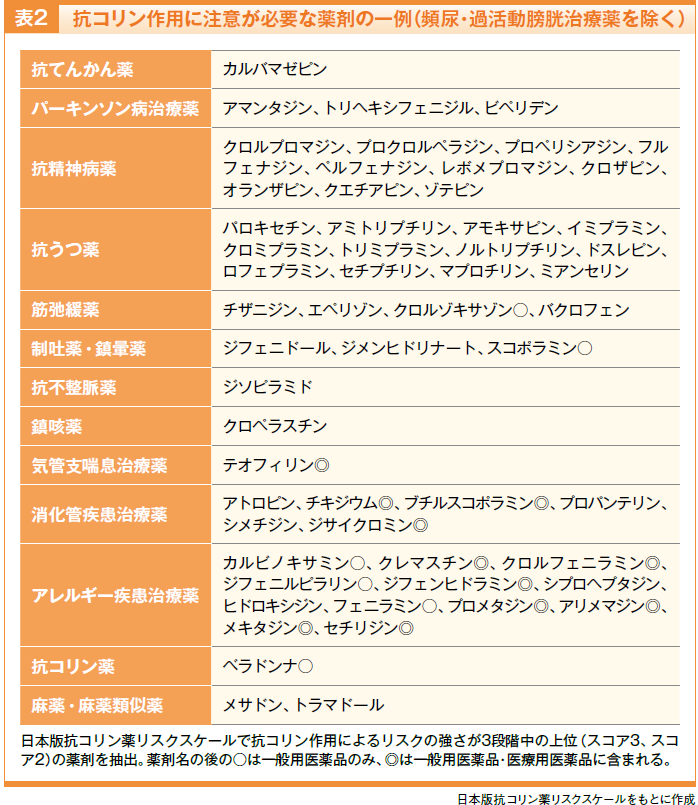

また、超高齢化社会においては多剤併用の状態にある患者さんも多く、服用中の薬剤が排尿症状に影響していないかを確認する視点が求められます。なかでも、抗コリン作用を有する薬剤は、排尿筋のムスカリン受容体を遮断することにより排尿筋収縮を抑制するため、尿閉や排尿困難といった排尿障害を惹起することがあります。

抗コリン作用を有する成分は、抗精神病薬や抗うつ薬 などの医療用医薬品に限らず、抗ヒスタミン剤など一般用医薬品にも多く含まれており(表2)、薬剤師による併用薬の確認は、排尿障害の原因を探るうえで重要な役割を担っています。日本老年薬学会からは、服用薬の抗コリン作用によるリスクの強さや総抗コリン薬負荷を評価する指標として「日本版抗コリン薬リスクスケール」が示されており3)、薬剤起因性の排尿障害を考慮する際の有用なツールの一つといえるでしょう。

前立腺肥大症による排尿障害には

機械的閉塞と機能的閉塞が関与

男性の排尿障害を考えるうえで重要な原因疾患の一つが前立腺肥大症です。前立腺肥大では主に「機械的閉塞」と「機能的閉塞」の2つの機序によって排尿障害を生じます。機械的閉塞とは、前立腺そのものが肥大し、物理的に尿道を圧迫することにより生じる閉塞です。機能的閉塞は、前立腺平滑筋に存在するα₁ 受容体の機能が亢進し、その結果、筋緊張が高まることで尿道が締め付けられ、閉塞が生じる状態を指します。前立腺肥大症では、これら双方の機序により膀胱からの尿の排出が抑制されて排尿障害を生じます。

排尿障害の持続は膀胱の機能低下を招く

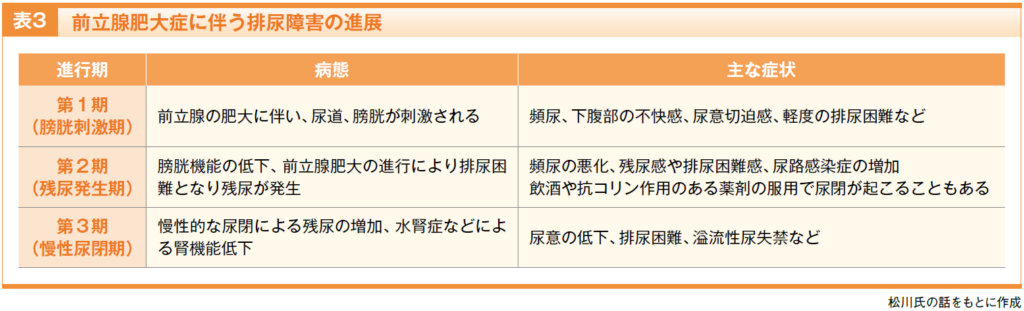

前立腺肥大症に伴う排尿障害では、適切な治療が行われない場合、時間の経過とともに膀胱機能が低下していく点にも注意が必要です(表3)。具体的には、前立腺肥大症の第1期(膀胱刺激期)では、肥大した前立腺によって尿が出にくくなっても、膀胱の排尿筋が代償的に収縮して尿を押し出すため、排尿困難となることは少なく、その反面、徐々に膀胱壁が肥厚し、刺激に対して過敏に反応するようになります。そのため、この時期の患者さんは、尿の出にくさよりも頻尿や尿意切迫感といった蓄尿症状を先に自覚することが多いという特徴があります。

続いて第2期(残尿発生期)になると、膀胱が次第に疲弊し、排尿筋の収縮力が低下することで、排尿後に残尿を生じるようになります。さらに第3期(慢性尿閉期)へと進展すると、膀胱機能は限界に達し、膀胱内には常に多量の尿が貯留した状態となります。この段階では、排尿したいにもかかわらず自分の意思では十分に尿を排出できず、膀胱内に貯留した尿が少量ずつ漏れ出る「溢流性尿失禁 」を伴うこともあります。この状態を放置すると、上部尿路への尿の逆流をきたし、腎機能低下や腎不全などの重篤な合併症を招くおそれがあります。

過活動膀胱は尿意切迫感を必須症状とする症状症候群

排尿障害の要因として、前立腺肥大とともに注意が必要な疾患が過活動膀胱です。過活動膀胱は、尿意切迫感を必須症状とし、頻尿や夜間頻尿を伴う症状症候群として診断されます。その原因としては、脳血管障害や脊椎損傷など排尿の制御に関わる神経の障害のほか、加齢や生活習慣病に伴い生じた血管内皮機能障害や自律神経系の過剰な亢進により膀胱血流の低下・虚血をきたし、その結果、膀胱の知覚過敏が惹起されて発症することもあります。

また、男性の場合は前立腺肥大症に併存することも多く、この場合、排尿症状と蓄尿症状を伴うためQOLへの影響が大きくなります。特に尿意切迫感が強い場合には、日常生活が困難になるケースも認められます。

膀胱に不可逆的な変化が起こる前の治療介入

前立腺肥大による排尿障害が持続し、膀胱の機能が低下してしまうと、たとえ手術で前立腺を摘除し、尿道の閉塞を解除したとしても、症状が持続してしまうことが多いという問題があります。また、過活動膀胱についても、症状が持続すると、やがて膀胱の機能が過活動から低活動へ移行し、最終的には尿閉に至るリスクが高まります。そのため、排尿障害については、膀胱に不可逆的な変化が起こる前の早期の介入が欠かせません。

したがって、患者さんの頻尿などの訴えを「年を取ったらよくあること」と単なる老化へと結び付けてしまうのではなく、排尿障害を示唆するサインとして捉え、適切な検査・治療へとつなぐことが重要です。

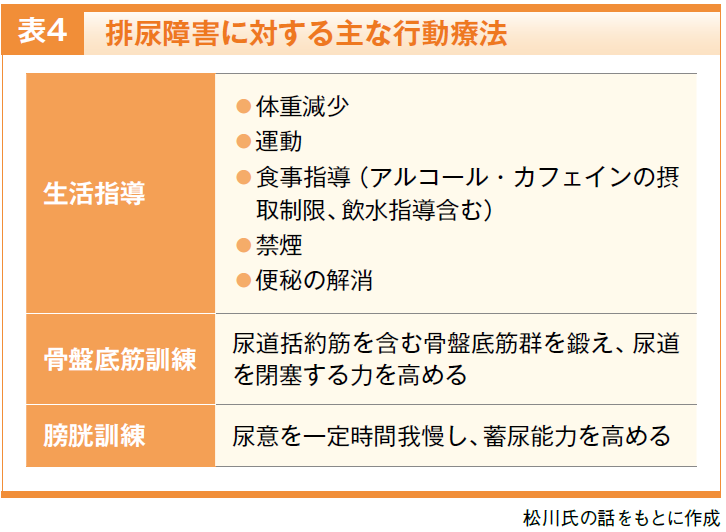

LUTSに対する第一選択は行動療法

日本の診療ガイドラインでは、LUTSに対する治療として行動療法が第一選択として強く推奨されています4)。一方で、限られた診療時間や医療現場におけるマンパワー不足などを背景に、現在の日本の臨床現場では、治療の中心は薬物療法となっています。しかし、非侵襲的で副作用のリスクも低い行動療法にいかに取り組んでいくかは、超高齢社会における多剤併用のリスクや薬剤費負担、加えて健康寿命の延伸という観点からも重要なテーマと言えるでしょう。

肥満の解消や飲水習慣の見直しで

症状が軽減するケースも

LUTSに対する行動療法のなかでも、比較的取り組みやすいのが生活指導です(表4)。たとえば、肥満はLUTSの重要なリスク因子であり、体重減少はガイドラインにおいても推奨グレードAに位置づけられています4,5)。また、昨今の熱中症予防対策の啓発を背景に、近年では高齢者が飲水過多となり、L UTSをきたしているケースも散見されます。なかには頻尿や尿意切迫感の原因が飲水過多で、1日3L以上の排尿が認められた患者さんもおり、適切な飲水指導を行うだけで症状が改善することもあります。たとえば、夜間頻尿ガイドラインでは、1日あたりの尿量を体重1kgあたり20~25mL程度(1日飲水量として体重の2~2.5%)とすることが推奨されており7)、一つの目安になるでしょう。

過活動膀胱に対しては

膀胱訓練・骨盤底筋訓練も有用

過活動膀胱症状を有する患者さんに対する行動療法として、膀胱訓練は有効な選択肢の一つです。膀胱訓練とは、尿意を感じた際に、すぐにはトイレに行かず、あえて数分間我慢することを繰り返し、その時間を徐々に延ばすことで、膀胱を慣らしていくというトレーニングです。膀胱訓練を繰り返すことで、切迫性尿失禁や頻尿に対しては抗コリン薬治療と同等の効果を示すとする報告もあることから、過活動膀胱診療ガイドラインでは推奨グレードAに位置づけられています5)。

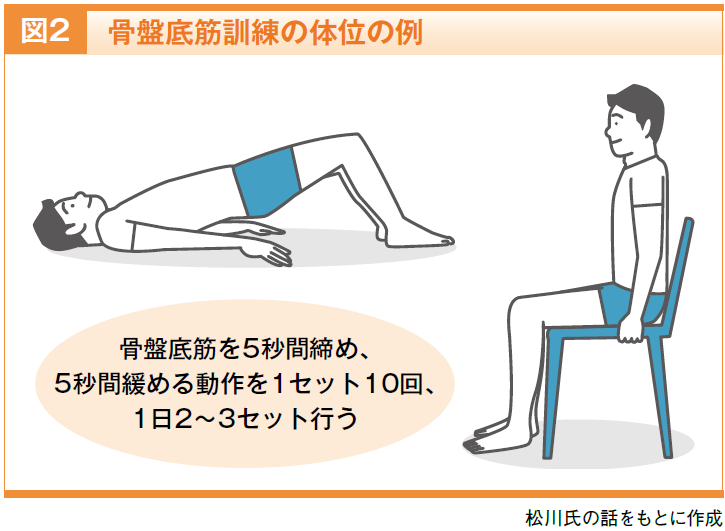

さらに、骨盤底の筋肉を鍛える骨盤底筋訓練は、尿道括約筋を含む骨盤底筋群のはたらきを回復し、尿道を閉じる力を高める効果が期待できる有効なアプローチであり、膀胱訓練と一緒に行うことが勧められます。訓練にあたっては、使用する筋肉を正しく意識することが大切で、「排尿を途中で止めるときの感覚」「おならをこらえるときに肛門をすぼめる感覚」などを目安に説明すると理解しやすいと思います。体位は患者さんが骨盤底筋を意識しやすいものを選択し(図2)、骨盤底筋を5秒間締め、5秒間緩める動作を1セット10回、1日2~3セットを目安に行います。腹筋や殿筋に余計な力が入らないようにすること、そして呼吸を止めずに行うよう注意する必要があります。

これらの行動療法の効果を得るには継続的な実践が必要であり、患者さんのモチベーションの維持に向けては、医療従事者の定期的な声かけやフォローが欠かせません。多剤併用に伴う副作用を回避する観点からも、薬剤師が行動療法を提案したり、日常生活のなかで実践しやすい工夫を伝えたりしていくことは、患者さんにとって治療を続ける支えとなるでしょう。

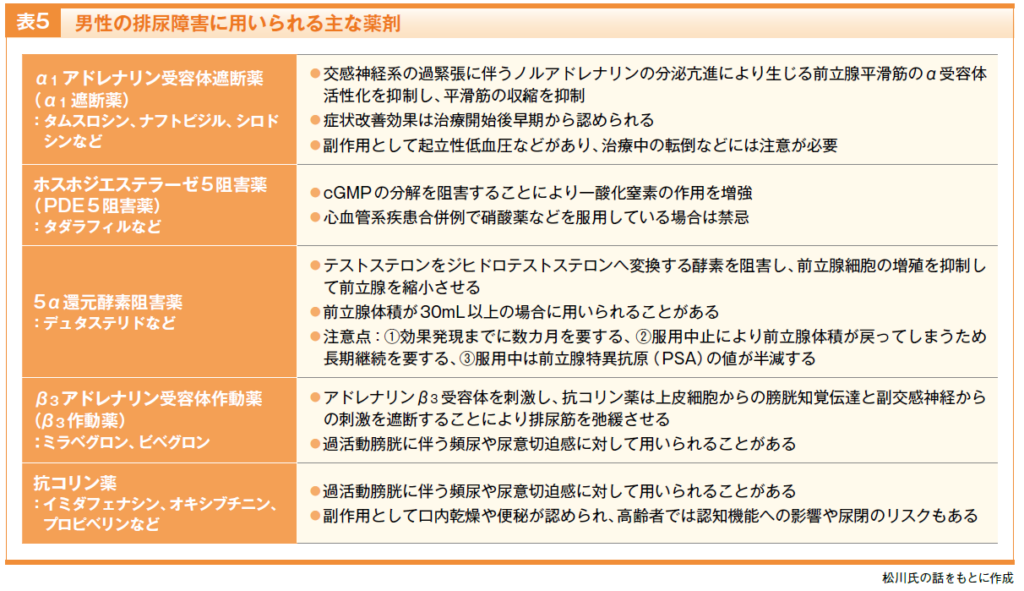

前立腺肥大症の薬物治療

前立腺肥大症に対する薬物治療の第一選択はα1 アドレナリン受容体遮断薬(α1遮断薬)またはホスホジエステラーゼ5阻害薬(PDE5阻害薬)で、いずれも前立腺の平滑筋を弛緩させ、機能的閉塞を緩和する薬剤です。

α1遮断薬は、交感神経系の過緊張に伴うノルアドレナリンの分泌亢進により生じる前立腺平滑筋のα受容体活性化を抑制し、平滑筋の収縮を抑制する薬剤で、症状改善効果は治療開始後早期から認められます。なお、副作用として起立性低血圧などがあり、治療中の転倒などには注意が必要です。

一方、前立腺平滑筋は、一酸化窒素(NO)により産生が促進される環状グアノシン一リン酸(cGMP)によって弛緩しますが、PDE5はcGMPの分解を促進します。したがって、PDE5阻害薬はcGMPの分解を阻害することによりNOの効果を増強します。なお、PDE5阻害薬は、心血管系疾患合併例で硝酸薬などを服用している場合は禁忌となります。

また、前立腺体積が30mLを超える場合には、5α還元酵素阻害薬が用いられることもあります。5α還元酵素阻害薬は、テストステロンをジヒドロテストステロン(DHT)へ変換する酵素を阻害し、前立腺細胞の増殖を抑制して前立腺を縮小させます。服用により前立腺サイズは約3割縮小し、尿閉リスクは低下しますが、効果発現までに数カ月を要すること、服用中止により前立腺体積が戻ってしまうため長期継続を要する点、服用中は前立腺特異抗原(PSA)の値が半減する点には注意が必要です。前立腺肥大が高度でLUTSが強い患者さんの場合、早期に症状を落ち着かせるため、当初は5α還元酵素阻害薬に効果発現の早いα1遮断薬を併用し、症状が落ち着いた段階で5α還元酵素阻害薬の単剤治療へ移行することもあります。

蓄尿症状に対する薬物治療

過活動膀胱に伴う頻尿や尿意切迫感に対しては、β3作動薬や抗コリン薬が用いられます。β3作動薬はアドレナリンβ3容体を刺激し、抗コリン薬は上皮細胞からの膀胱知覚伝達(求心路)と副交感神経からの刺激(遠心路)を遮断することにより排尿筋を弛緩させます。なお、抗コリン薬は副作用として口内乾燥や便秘が認められるほか、高齢者では認知機能への影響や尿閉のリスクがあるため、β3作動薬が優先して用いられる傾向にあります(表5)。

前立腺肥大症の手術も選択肢の一つ

タイミングを含め見極めが必要

前立腺肥大症については、薬物治療の効果が不十分なケースや、尿閉や尿路感染症を繰り返す場合などに手術も治療選択肢となります。ただし、施設や主治医の方針などにより、早期の実施が勧められるケースもあれば、薬物療法を慎重に継続するケースもあり、手術の適応基準は必ずしも一律ではありません。

また、手術により前立腺を摘除しても、術前から膀胱機能が低下している場合などには、LUTSが十分に改善しないこともあります。そのため、手術の適応やタイミングについては主治医と患者さんとが十分に相談しながら、個別に見極めていく必要があります。

治療継続率や安全性の向上に向けた

副作用マネジメントの重要性

男性の排尿障害治療において、薬剤師は「処方を受け取る側」にとどまらず、治療の質や継続性を左右する重要な存在です。たとえば、過活動膀胱に対する治療の継続率は、治療開始から1年で3割未満であることが多くの研究で報告されており、その中断理由の中心は副作用であるとされています8)。特に、抗コリン薬による口腔乾燥や便秘は治療中断の大きな要因となっており、こうした場面で期待されるのが薬剤師による副作用マネジメントのアドバイスです。たとえば、口腔乾燥を訴える患者さんに対して、「頻回に水を飲むのではなく、シュガーレスのガムなどを噛んで唾液分泌を促してみましょう」といったように、日常生活のなかで実践可能な具体策を提示することは、治療継続の後押しとなります。

また、高齢男性に多いポリファーマシーへの対応も薬剤師の重要な役割です。泌尿器科処方薬に限らず、抗コリン作用を有する薬剤は多岐にわたります。使用薬剤を横断的に把握できる薬剤師には、これら薬剤による抗コリン負荷を評価する視点が、今後ますます重要になっていくでしょう。抗コリン負荷が高いと判断される場合には、医師へ情報提供を行うことで、安全性とQOLの向上につながります。

排尿に関する身近な相談窓口として

患者さんの本音を医療につなぐ

中高年になると、多くの男性がLUTSを自覚していますが、羞恥心や遠慮から、診察室では「尿漏れがある」「薬の効果を実感できない」といった悩みを打ち明けられないことも少なくありません。そのため、薬剤師には、患者さんの排尿に関する悩みや治療に対する本音をくみ取り、医療者間で共有する役割が期待されています。

すべてのLUTSが直ちに治療対象となるわけではありませんが、失禁など排尿のトラブルは日常生活への影響が大きく、早期の検査や治療、治療内容の見直しが必要となる場合もあります。薬局が排尿に関する身近な相談窓口となり、そこで得られた情報を医師と共有しながら連携していくことは、患者さんのQOL向上や健康寿命の延伸にも大きく貢献すると考えられます。

【参考文献】

1)Irwin DE, et al. Eur Urol 2006; 50(6): 1306-1314.

2)Mitsui T, et al. Int J Urol 2024; 31(7): 747-754.

3)Mizokami F, et al. Geriatr Gerontol Int 2025; 25(1): 5-13.

https://www.jsgp.or.jp/wp/wp-content/uploads/2024/05/anticholinergic-risk-scale.pdf

4)日本泌尿器科学会編. 男性下部尿路症状・前立腺肥大症診療ガイドライン. リッチヒルメディカル株式会社; 2017.

5)日本排尿機能学会/日本泌尿器科学会編. 過活動膀胱診療ガイドライン[第3版]. 立地ヒルメディカル株式会社; 2022.

6)国立長寿医療センター泌尿器科. 一般内科医のための高齢者排尿障害診療マニュアル(改訂版) https://www.ncgg.go.jp/hospital/iryokankei/documents/urination_manualv2.pdf

7)日本排尿機能学会/日本泌尿器科学会編.

8)Yeowell G, et al. BMJ Open 2018; 8(11): e021889.

松川 宜久 氏

名古屋大学大学院医学系研究科泌尿器科学教室准教授。泌尿器科がんに対する腹腔鏡、ロボット外科的治療に加えて、過活動膀胱、前立腺肥大などの下部尿路疾患に対して、臨床・研究・教育に幅広く従事している。とくに高齢者の下部尿路症状の病態解明と、患者のQOL向上を目指した治療戦略に力を入れている。