加齢に伴い腎機能は低下します。高齢者にとって、腎排泄型薬剤の適切な管理は、薬剤性腎障害をはじめとする有害事象の回避に不可欠です。今回は、第9回日本老年薬学会学術大会(2025年6月27〜29日開催)のYIA(Young Investigator Award)受賞講演、熊本大学大学院生命科学研究部 薬物治療設計学分野(臨床薬理学)准教授 近藤悠希氏による「腎機能低下に着目した高齢者における医薬品適正使用対策の開発および社会実装」を取り上げ、薬局薬剤師が果たすべき重要な役割や具体的な取り組み、薬剤性腎障害の未知の危険因子について解説します。

監修

熊本大学 大学院生命科学研究部 薬物治療設計学分野(臨床薬理学)准教授

近藤 悠希氏

腎排泄型薬剤の適正処方に関する課題抽出

保険薬局からの提供が多い現状

慢性腎臓病(CKD)患者は全国で1,440万人と推計され、高齢者では約3人に1人が腎機能障害を抱えているといわれています。これは12歳未満の小児人口よりも多く、処方箋受付時に用量設定のために体重確認が当たり前となっている小児と同様に、高齢者においては腎機能の確認が不可欠であると私は考えています。

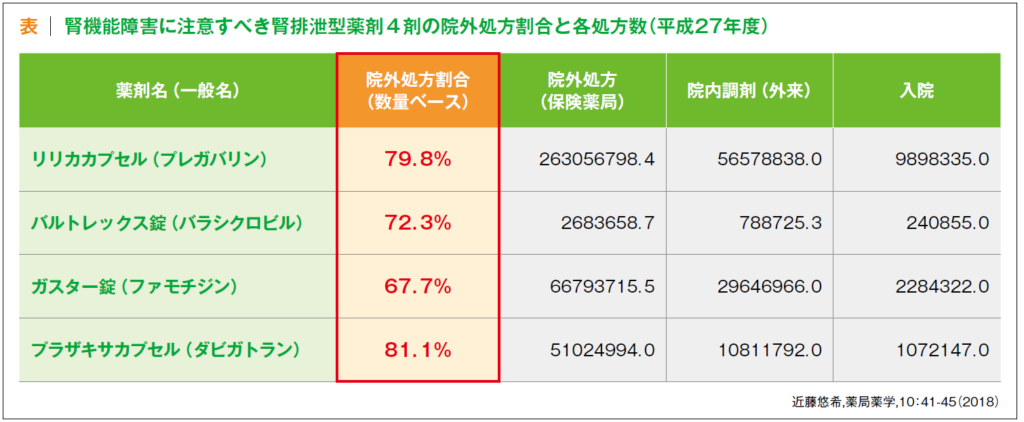

平成27年度レセプト情報・特定健診等情報データベースを用いて、注意が必要な代表的な腎排泄型薬剤について、院外処方(保険薬局)・院内調剤(外来)および入院での処方割合を比較した結果を表に示します。調査の結果、約7割以上の腎排泄型薬剤が保険薬局を介して患者に渡っており、薬局薬剤師の関与の重要性が示唆されました。

また、福井県薬剤師会と実施した腎排泄型薬剤の処方実態に関する多施設共同研究では、年齢が上がるにつれて腎排泄型薬剤の処方率が上昇し、70歳代以上の高齢者では、半年の間に約3人に1人が腎排泄型薬剤を処方されていることが明らかになりました。加齢に伴い腎機能が低下するにも関わらず、高齢になるほどに腎排泄型薬剤が処方されている現状は、医薬品適正使用の観点から大きな課題といえるでしょう。

疑義照会・処方監査における課題

保険薬局での低実施率は腎機能把握率にも一因

腎排泄型薬剤に関する処方実態に加え、疑義照会などの対応状況についても課題が認められます。

2013年の調査では、腎排泄型薬剤に対する疑義照会や処方監査の実施率 (回数は問わず)は、病院薬剤師で91.5%、保険薬局薬剤師で54.2%でした。その後、2021年に保険薬局での実施率を再調査しましたが、結果は53.9%と、腎排泄型薬剤に対する疑義照会や処方監査の実施割合は増加していません。

その要因の1つとして、保険薬局では患者の腎機能を十分に把握できていないことが挙げられます。日本薬剤師会が実施した約42万人の患者調査を解析したところ、保険薬局が腎機能を把握している割合は、70歳代以上の患者でも10人に1人にも満たないことが判明しました。

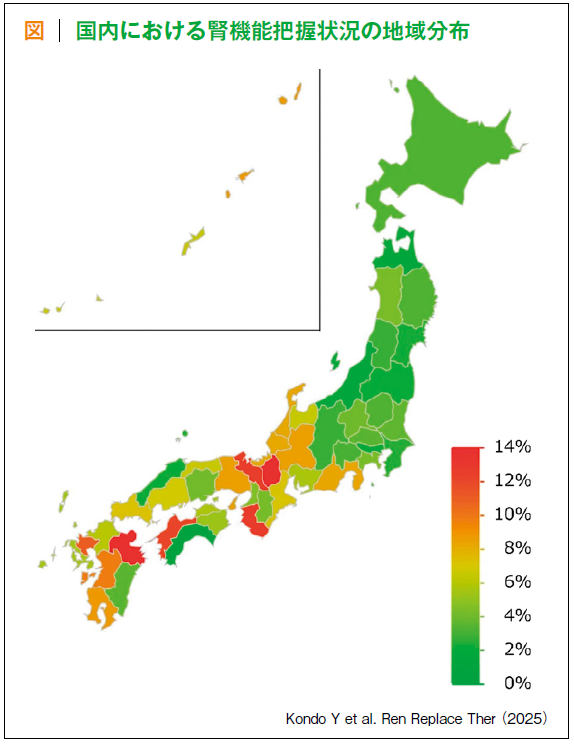

また、腎機能の把握率には「西高東低」、すなわち西日本の方が高く、東日本の方が低い、といった地域差も認められました(図)。地域ごとに課題を把握し、取り組みを強化することが重要だと考えられます。

腎排泄型薬剤処方監査支援システムの導入

腎機能確認および疑義照会率が向上

これらの課題解決のため、私たちは「腎排泄型薬剤処方監査支援システム compRete®」を開発し、社会実装を進めてきました。当システムは「どの薬剤が腎機能に合わせて注意が必要か分からない」「忙しい業務の中で減量すべき量を調べるのは大変」といった保険薬局の現場の声をもとに具体化したものです。すでに全国でのべ約300か所以上の保険薬局に導入され、活用されています。

当システムは電子薬歴用コンピュータにインストールすることで、腎機能を確認すべき薬剤が処方された際には、「腎機能を確認しましょう」というポップアップを表示します。また、血液クレアチニン値を入力すると、年齢や性別などの情報をもとにeGFR等を自動的に計算し、腎機能に応じた適切な投与量を提示する機能も搭載しています。

当システムを導入した保険薬局での2年間の観察研究では、高齢者に腎排泄型薬剤が処方された際の腎機能確認割合および疑義照会率がシステム導入後に増加しました。また、同様のシステムを病院で試行した結果、過量投与含む腎機能に対する投与量誤りが、システム導入前には約26%みられましたが、導入後には約3%まで減少しました。当研究成果は、KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes)診療ガイドラインにも引用され、国際的にも高く評価されています。

バラシクロビルによるAKIのリスク

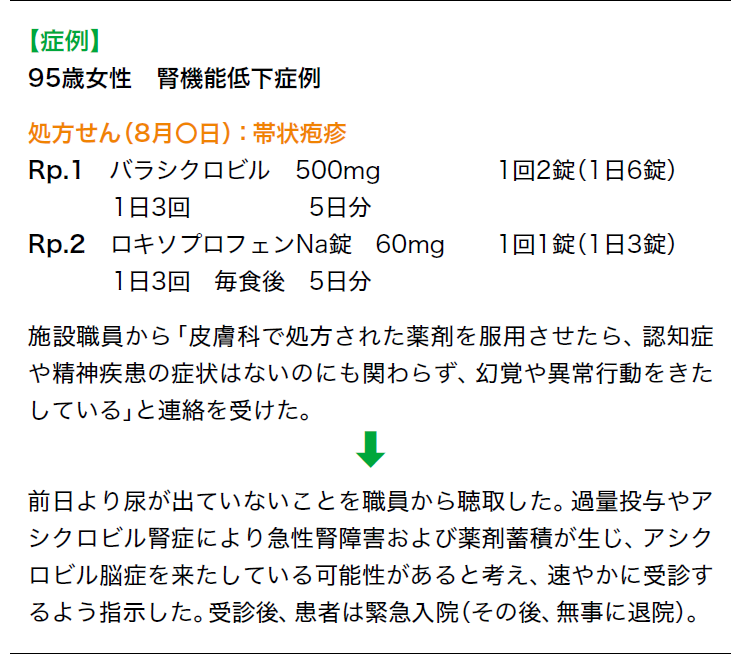

ここで、私が研究対象として特に重視しているバラシクロビルによる腎障害について、事例をもとに作成した症例をご紹介します。

このようなバラシクロビルに関連する急性腎障害(Acute Kidney Injury; AKI)は、2023年度においても127件報告されています(有害事象自発報告データベースより)。報告件数に顕著な減少傾向はみとめられず、依然として臨床上の重要な課題と捉えています。

抗ヘルペスウイルス薬のバラシクロビルはアシクロビルのプロドラッグです。アシクロビルは溶解性が低く、遠位尿細管などで結晶が析出し、尿細管閉塞や障害を引き起こして AKIを誘発することが知られています。結晶析出は、尿量減少時に起こりやすく、アシクロビル腎症につながりやすいと推定されていました。

薬剤性腎障害の未知の危険因子とは

医療ビッグデータを活用して解析

前述の事例は、バラシクロビルの過量投与だけでなく、季節や併用薬等による尿量減量の関与も想定されます。私たちは、バラシクロビル関連AKIの関連因子として、尿量減少につながる季節といった環境因子に着目し、有害事象自発報告データベースを用いて仮説を立てるための探索的な疫学研究を実施しました。研究解析の結果、次のような仮説が示されたのでご紹介します。

● バラシクロビル関連AKIの季節性

バラシクロビル関連AKIに関して、季節要因との関連について検討しました。先述のとおり、尿量の減少により、アシクロビルの結晶析出は惹起されやすく、脱水や高温環境などがリスク因子として想定されます。実際に自発報告データベースにおいて、6~9月のAKI報告件数およびAKIが報告全体に占める割合は他の期間よりも高い結果が得られました。この結果は、「CKD診療ガイドライン2023」に反映され、「バラシクロビル関連腎障害は夏場に報告件数が増加すること」と注意喚起されています。

花粉症やインフルエンザといった季節性疾患と同様に、薬物有害反応にも季節性が存在する可能性があります。日本には明確な四季があり、また、海外諸国に比べ比較的文化的に均質で、皆保険により医療格差も少ないとされています。これらの特徴と医療ビッグデータを組み合わせ、さまざまな薬剤における有害事象の発現傾向や季節などとの関連を明らかにする試みを現在進めています。

今後の展望

薬剤師が積極的に課題に関与して解決へと向ける

従来、薬物有害反応に関する研究は、薬理作用・毒性機序、性別・年齢、臓器・生体機能、併存疾患、遺伝的背景など、おもに薬剤や患者の個体内要因に焦点を当てて行われてきました。しかしながら、年齢・性別といった生化学的な要因は、完全に回避することはできません。そこで、私たちは気温や湿度、職業・生活習慣、未知の薬物間相互作用など「従来は見えていなかった環境・外的要因」に着目しています。基礎研究、臨床、社会学・情報科学など、さまざまな手法を駆使した学際的なトランスレーショナルリサーチを通して、未知の関連因子を見出して検証し、対策を講じることで、特に高齢者の薬物療法の最適化につなげることを目指しています。

私は、薬局薬剤師としての臨床経験ももとに、このような腎臓病薬物療法の最適化や医療ビッグデータを用いた薬物有害反応の未知の危険因子を探索する研究に取り組んできました。高齢者の腎機能低下に着目した医薬品適正使用において、薬局薬剤師は調剤業務に留まらず、積極的に関与することで、臨床現場の課題解決に大きく貢献できる存在です。私は「研究で終わらず臨床につなげる」という思いとともに、薬剤師が現場の課題解決のために行動し、その効果を検証していくこと重要だと考えています。

【参考】薬剤性AKIの分類と特徴

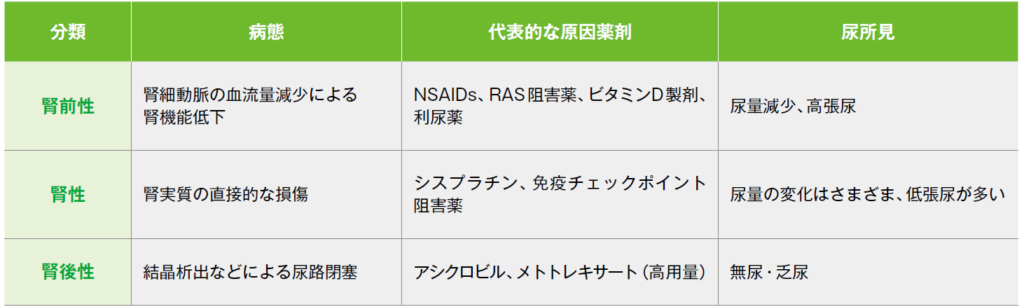

加齢に伴う腎機能の低下や併存疾患、多剤併用により、高齢者は薬剤性AKIを発症するリスクが高い。薬剤性AKIは「腎前性」「腎性」「腎後性」の3つに大別でき、それぞれの病態、代表的な原因薬剤、尿所見など表に整理する。

アシクロビルやバラシクロビルなどの腎排泄型薬物が尿中で濃縮され、結晶析出を介して腎後性障害を引き起こすことがある。そのため、原因薬剤が処方されている患者に対しては、薬剤師による十分な水分摂取指導が重要である。

腎機能評価には血清クレアチニンやeGFRなどが広く用いられているが、クレアチニンの産生量は筋肉量に依存する。筋肉量の低下している高齢者では、血清クレアチニン値が低下しやすく、過大評価する可能性がある。そのため、高齢者の腎機能評価には筋肉量や年齢の影響をほぼ受けないシスタチンCの有用性が指摘されている。

近藤 悠希 氏

2005年に熊本大学薬学部を卒業し、同大学大学院薬学教育部博士前期課程を2007年に修了。その後、薬局薬剤師として勤務しつつ、社会人大学院生として博士(薬学)を取得。2013年より熊本大学大学院生命科学研究部 薬剤情報分析学分野 助教を経て、2020年8月から薬物治療設計学分野(臨床薬理学)准教授。腎臓病薬物療法や保険薬局に関する研究を中心に研究を展開。 2022年度 日本医療薬学会 奨励賞や日本老年薬学会 第2回Young Investigator Award等を受賞。