監修

佐賀大学医学部附属病院 呼吸器内科 診療教授

髙橋 浩一郎 氏

慢性閉塞性肺疾患(COPD)は主に喫煙を原因とする進行性の呼吸器疾患であり、推定患者数は多いものの、疾患に対する認知度の低さが早期発見や治療介入における課題となっています。今回、佐賀大学医学部附属病院呼吸器内科診療科長・診療教授の髙橋浩一郎先生に、COPDの症状や診断、吸入薬を中心とした薬物療法の治療戦略、吸入指導における薬剤師との連携の取り組みなどについてお話を伺いました。

患者、医師ともに認知度が低いCOPD

慢性閉塞性肺疾患(Chronic Obstructive Pulmonary Disease;COPD)に罹患している患者数は500万人を超えると推定されていますが、治療されている患者は数十万人程度で、年間約16,000人が死亡しています。喫煙者の20%程度がCOPDに罹患するとされ、高齢になるにつれ罹患者が多くなります。

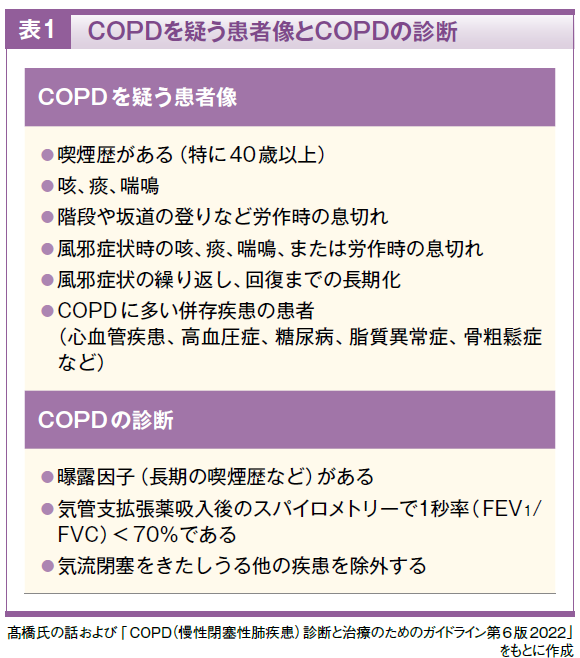

COPDの主な症状として、風邪をひいたわけではないが咳が出やすい、痰がからむ、息切れが生じる、などが挙げられます(表1)。これらは喫煙や加齢によるごく普通の症状だと患者が受け止めていたり、症状があっても大丈夫と答える我慢強い高齢男性もいますが、丁寧に問診をすると、症状の辛さによって何年も階段を登っていなかった、といった状況が判明することもあります。

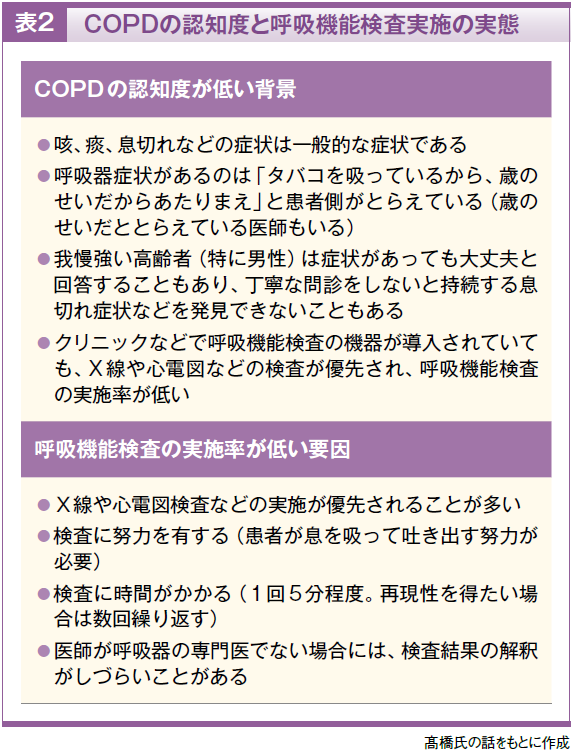

また、かかりつけ医の専門が呼吸器ではない場合、息苦しさを訴える患者に対して歳のせいと説明してしまうこともあります。COPDの症状はごく一般的なものであり、かつ疾患の進行がゆるやかです。それがCOPDという疾患の認知度の低さにつながっているともいえるでしょう(表2)。

呼吸機能検査で確定診断 検査の実施率は低い

COPDの確定診断は呼吸機能検査(スパイロメトリー)で行い、1秒率が70%未満であればCOPDと診断します(表1)。検査時には患者が息を吸って吐き出す努力が必要で、検査時間は約5分、再現性を得るため3~4回繰り返す場合はさらに時間を要します。クリニック開業時に検査機器が導入されていることは多いものの、呼吸器科の医師でないと検査結果の解釈が難しいこともあり、検査の実施率が低いことが課題です(表2)。

息切れ症状を呈するその他の疾患には、心不全や喘息、頻度は低いものの肺がんなどもあります。利尿薬などの投与で心不全の症状は改善したが息切れは改善せずCOPD合併が判明したケースや、吸入ステロイドによる喘息治療でも息切れ症状が改善せずCOPD合併が判明したケースなども経験しています。X線、CT、心電図や血液検査などで異常が認めれられなければ心不全や肺がんの可能性は除外できますが、COPDの診断には呼吸機能検査の実施が不可欠です。

呼吸機能、症状、増悪など複数の指標で重症度を分類

COPDの重症度は、呼吸機能検査の数値、息切れなどの症状、感染症や肺炎の合併などにより過去に増悪があったかどうかなど複数の指標をもとに、軽症、中等症、重症に分類します。

患者評価のための質問票には、日常生活での呼吸困難の程度をグレード1~5に分類する質問票(mMRCスケール)、咳、痰、息苦しさや日常生活の状態など8項目の健康状態を評価するCOPDアセスメントテスト(CAT)がありますが、質問票の利用は呼吸器科を中心とした利用にとどまっていると考えられます。

禁煙指導が重要 身体活動の目安も具体的に

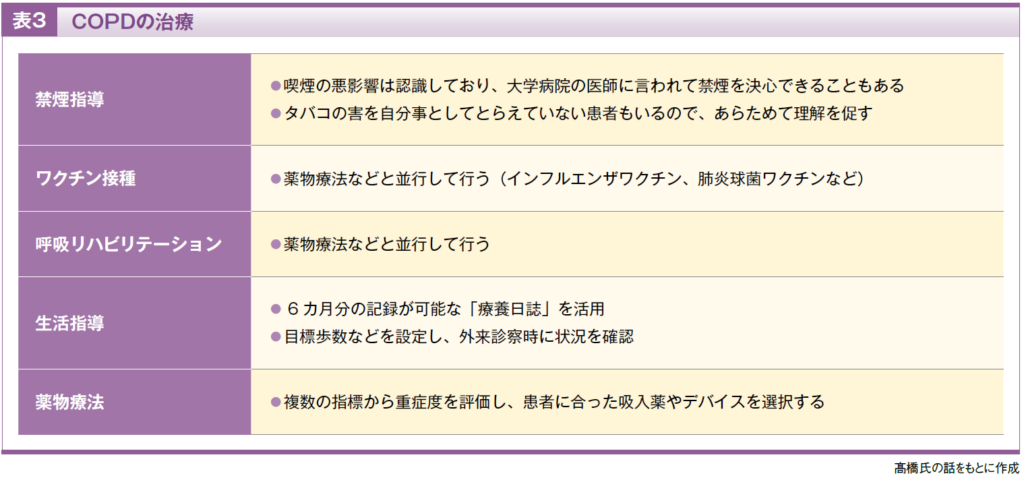

COPDの治療において、増悪予防の観点からも禁煙指導は非常に重要です(表3)。

喫煙が原因だと認識しているものの、大学病院の医師から禁煙の重要性を指南されてようやく禁煙を決心できる患者は一定数います。一方で、タバコのパッケージに記載のある通りに肺がんやCOPDのリスクを伝えて初めて、自分のこととして認識される喫煙者もおられます。

COPDの治療の導入は禁煙ですが、現在は禁煙補助薬のバレニクリン(チャンピックス®)が出荷停止中のため、患者に対しては禁煙指導のみを実施しています。生活指導においては、6カ月分の記録が可能な「療養日誌」を患者に提供し、一日当たりの目標歩数など身体活動の目安を具体的に設定して経過を確認します。また、薬物療法と並行して呼吸リハビリテーションや感染予防のためのワクチン接種を行います(表3)。

薬物療法の中心は気管支拡張薬

単剤の増量よりも多剤の併用

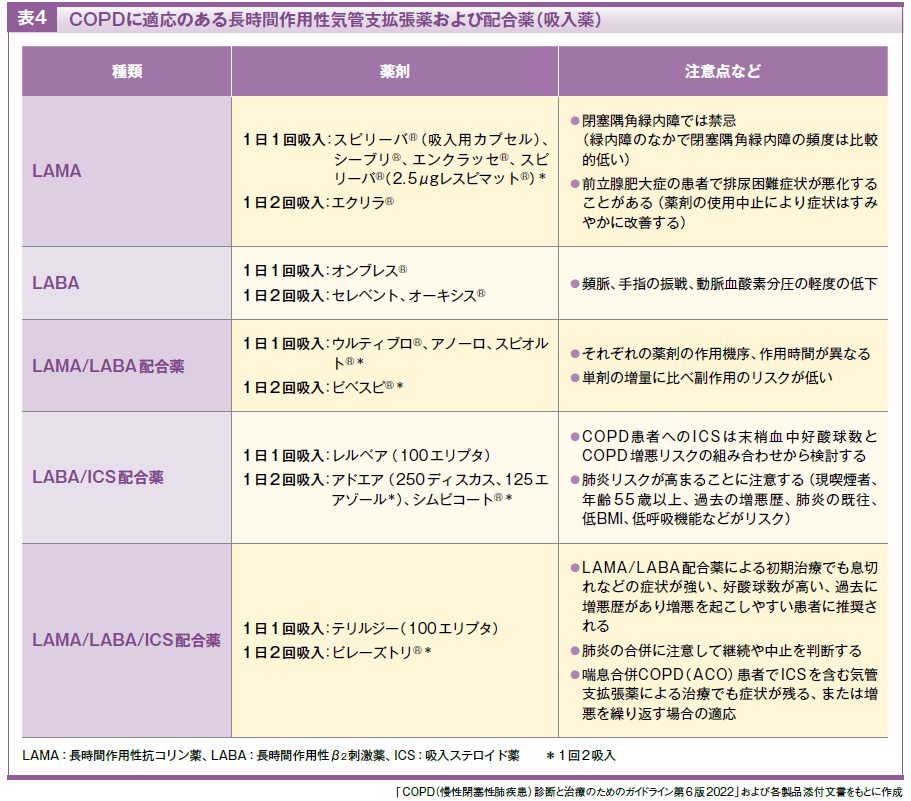

COPDの薬物療法の中心は長時間作用型の気管支拡張薬であり、吸入薬が推奨されています(表4)。吸入薬による治療効果が十分でない場合には、単剤を増量するよりも多剤併用が推奨されます。

● SAMAおよびSABA

短時間作用性抗コリン薬(Short Acting Muscarinic Antagonist;SAMA)や、短時間作用性β2刺激薬(Short Acting β2 Agonist;SABA)は、運動時の呼吸困難の予防や重症患者での日常生活における呼吸困難の予防に有効と考えられています。一過性の症状や、長期管理薬使用時の増悪がある場合に頓用します。

● LAMA

長時間作用性抗コリン薬(Long Acting Muscarinic Antagonist;LAMA)は、M3受容体に拮抗し、迷走神経由来のアセチルコリンによる気道平滑筋の収縮を抑制します。呼吸機能の改善が持続し、症状やQOLが改善し、運動耐容能が向上します。閉塞隅角緑内障の患者では禁忌であり、前立腺肥大症の患者では排尿困難症状がまれに悪化することがありますが、薬剤の使用中止により症状はすみやかに改善します。

● LABA

長時間作用性β2刺激薬(Long Acting β2 Agonist;LABA)は、気道平滑筋の細胞膜に存在するβ2受容体を刺激し、気道平滑筋を拡張します。気流閉塞や肺過膨張の改善、呼吸困難の軽減、QOLの改善、増悪の予防などの効果を示します。吸入薬のほかに貼付薬(ホクナリン®テープ)もあります。LABAの副作用には頻脈、手指の振戦などがあります。

● LAMA/LABA配合薬

気流閉塞や肺過膨張の改善効果がLAMAやLABAの単剤に比べて大きく、息切れなどの症状にも改善がみられます。単剤の増量よりも副作用のリスクが低く、より強力な気管支拡張効果が期待できます。LABAはアセチルコリン遊離を抑制しLAMAによる気道平滑筋の拡張作用を増強させ、LAMAはLABAによって増加した気管支平滑筋のcAMP濃度の保持によりLABAによる気道平滑筋の拡張作用を増強させます。

● LABA/ICS配合薬

COPDの増悪リスクが高い患者で吸入ステロイド(Inhaled Corticosteroid;ICS)を含む吸入薬の効果が高いことが示され、ICSの使用は末梢血中好酸球数とCOPD増悪リスクを組み合わせて考慮することが望ましいとされています。COPD患者ではLABA/ICS配合薬による肺炎リスクが高いことに注意が必要です。

● LAMA/LABA/ICS配合薬

3剤の配合薬による治療のステップアップにより、呼吸機能や症状の改善、増悪の減少が示されています。

● 抗体薬

COPDに対する抗体薬としては、アトピー性皮膚炎や喘息にも適応のあるデュピルマブ(デュピクセント®)が承認されています。実臨床では、禁煙や呼吸器リハビリテーションを確実に実施して3剤配合薬を使用しても年々呼吸機能が低下しCOPDの症状が増悪する、冬に風邪をひくとすぐにCOPD増悪を起こす患者など、対象となる患者は限定的と考えます。患者選択においては、血中好酸球数などのバイオマーカー評価も必要です。

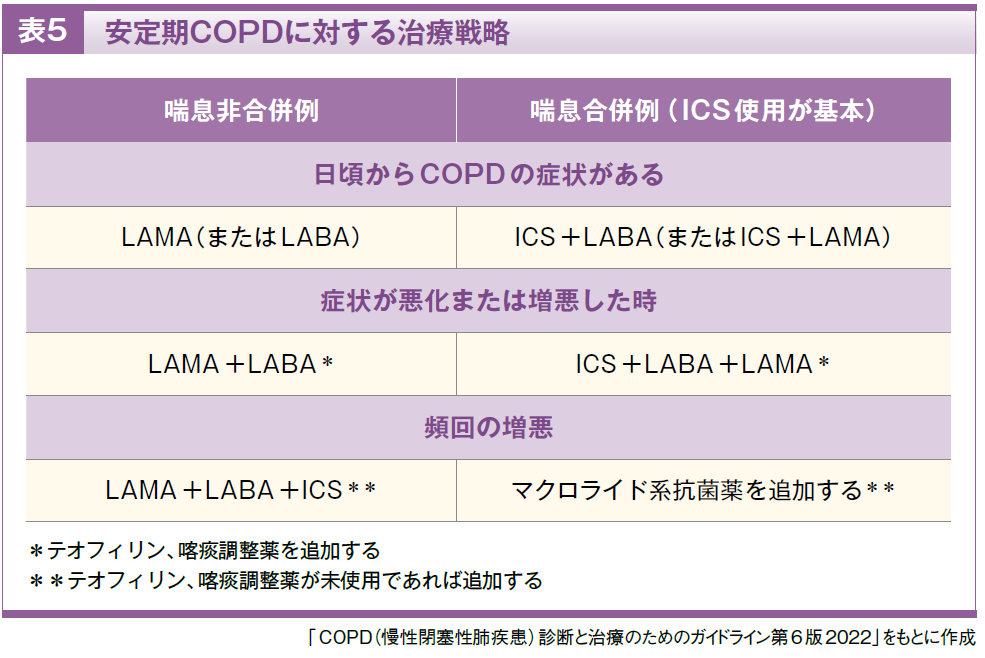

喘息非合併か喘息合併か 息切れ症状の改善を重視する

● 喘息非合併例

喘息非合併例ではLAMAあるいはLABAを選択し、症状の悪化や増悪を認めた場合にはLAMA+LABA、頻回の増悪と末梢血好酸球増多(目安300μL以上)を認めた場合にはICSの追加を検討します。ICSは長期使用による肺炎リスクもあるため安易に追加すべきではなく、ICSを追加する際には効果測定が重要です。

● 喘息合併例(ACO)

喘息を合併したCOPDはACO(asthma and COPD overlap)と呼称され、喘息合併例では吸入ステロイドの使用が必須です。ICS+LABAあるいはICS+LAMAを選択し、症状の悪化や増悪時にはICS+LABA+LAMAの3剤を使用します。

息切れ症状を改善する柔軟な治療戦略を

吸入アドヒアランスを維持するためにも、治療初期から息切れ症状が改善される治療を行うことが大切だと考えています。そのため、私自身の治療方針としては、喘息非合併例では比較的多くの場合に、まず配合薬を使用し、症状が改善すればLAMA単剤へ変更する方針を採用しています。また、喘息合併例でLAMA/LABA/ICS配合薬を使用しても、症状が安定した場合にはICS/LABAにステップダウンすることもあります。病期にもとづいて段階的に治療をステップアップする方針がとられた時代もありましたが、現在はより柔軟な治療戦略が可能になっています。

増悪時の薬物療法としてはABCアプローチが基本とされています。すなわち、抗菌薬(A:Antibiotics)、気管支拡張薬(B:Bronchodilators)、ステロイド(C:Corticosteroid)です。気管支拡張薬としてはSABAが第一選択になります。

処方の意図を理解し必要な治療を提供

LAMAは閉塞隅角緑内障や前立腺肥大等による排尿障害がある場合は禁忌であり、前立腺肥大症に伴う排尿障害にハルナール®が処方されている患者で処方に関する疑義照会を経験することがあります。前立腺肥大の患者でも排尿障害がコントロールされている場合にはLAMAを処方することがあります。しかし、薬剤師が患者と会話する中で禁忌の薬剤と勘違いされ、LAMAの使用に患者が難色を示した結果、COPDの症状コントロールが困難になったケースもあります。

医師と薬剤師の意思疎通の課題もありますが、患者が治療への懸念を示された場合、患者にとって必要な治療が提供できなくなることもありますので、処方の意図を理解していただけるような知識の習得や適切なコミュニケーションが必要と考えます。

COPDに併存する疾患があってもCOPDに対する治療の継続は重要です。COPDと併存疾患の治療薬で併用禁忌の薬があれば中止する必要がありますが、他疾患の治療のためにCOPDの吸入薬を中止したケースはこれまでに経験していませんし、中止すべきではないと考えています。

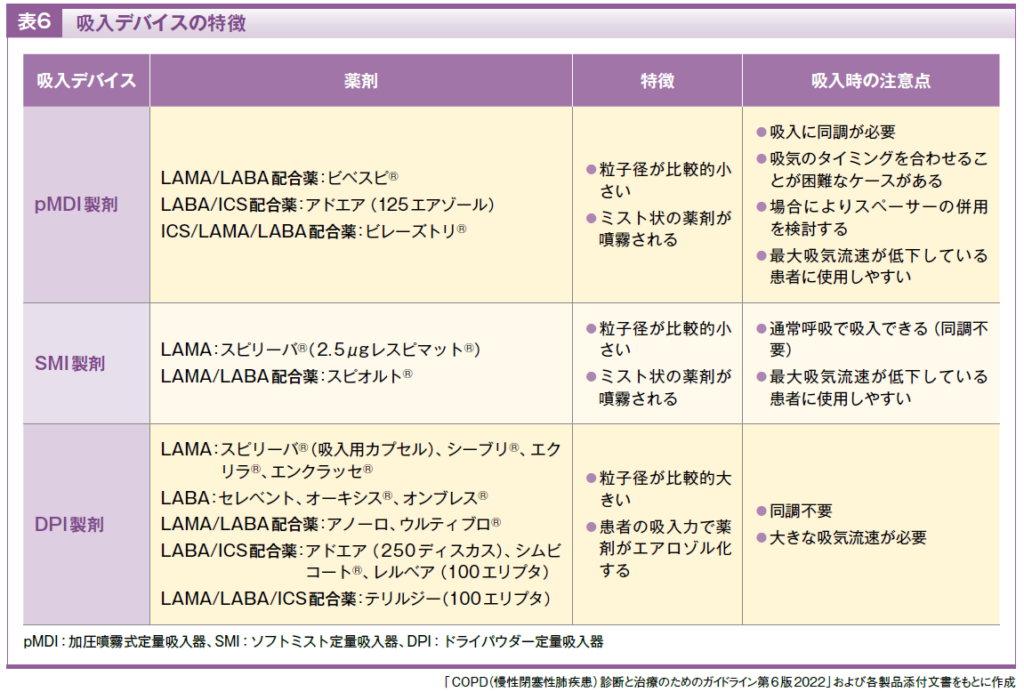

症状の変動や患者の呼吸機能から薬剤とデバイスを考慮する

吸入薬には1日1回と1日2回の薬剤があります。3剤配合剤(ICS/LAMA/LABA)の選択を例にとると、息切れ症状の日内変動があまりない患者では、アドヒアランスの維持を考慮し1日1回吸入のテリルジーを選択します。一方、症状が変動しやすく息切れを感じやすい患者では、2回にした方が症状をコントロールしやすいため、1日2回吸入のビレーズトリ®を選択しています。

また、吸入デバイスにも加圧噴霧式定量吸入器(pMDI)製剤、ソフトミスト定量吸入器(SMI)製剤、ドライパウダー定量吸入器(DPI)製剤の3種類があります(表6)。テリルジーはDPIで、呼吸機能が低下している重症例では自力で100%の吸入ができない可能性があります。一方でビレーズトリ®はエアロゾルタイプで、通常呼吸よりやや深い呼吸で吸入できますので、患者の症状と呼吸機能によりデバイスを使い分けています。

吸入薬については服薬習慣が定着しておらず、内服は忘れないが吸入は忘れてしまうために吸入薬が余っている状況も多々あります。アドヒアランス不良の場合、体調が良いから吸入は不要と患者がとらえている場合もあります。

また、手指の筋力が弱い高齢患者では、吸入薬のボンベを押し込む際の補助具(プッシュサポーターなど)も活用できますし、pMDI製剤においてボンベを押す動作と吸入の同調が難しい場合にはスペーサーの活用も有用です。

研修会で共通認識を形成 処方と指導で役割分担

佐賀県では2011年より、佐賀県医師会、佐賀県薬剤師会、佐賀大学呼吸器内科の連携のもと、医師と薬剤師がともに記入する「吸入手帳」を運用してきました(コロナ禍で運用を一時中止)。また、「吸入指導マイスター制度」を設け、実技も含めた約2時間の研修会を薬剤師会が毎年2~3回開催し、修了者にマイスター証明書を発行しています。研修会には医師も参加し、薬剤師との共通認識の形成に取り組んでいます。また、医師主導の吸入療法研究会では、薬剤師会で学術担当を務める薬剤師もともに活動しています。

当院では、患者の診察時には吸入薬の全てのデバイスを取り揃え、吸入薬の変更時には、患者にデバイスを見せながら変更前の薬剤と変更後の薬剤や、デバイスの操作方法を説明していますが、こうした吸入指導は吸入指導のトレーニングを受けた薬局の薬剤師に実施してもらっています。

年に一度の来院を依頼 薬剤師のスキルアップも課題

佐賀県内ではすでに呼吸器内科のネットワークは構築されている一方、開業医との意思疎通は今後の課題です。大学病院を受診後に近隣のかかりつけ医などに戻られた患者については、呼吸機能にもとづいた適切な処方のためにも、半年に1度の大学病院への来院を依頼しています。

また、研修会へ参加する薬剤師と、研修会に参加しない薬剤師とでは、知識や技術の習得に差が生じます。特に、薬局勤務の場合には学習の機会に積極的に出向かない限りは新たなスキルを身につけられないため、今後、お互いに顔が見えるような関係性を作る機会も必要になると考えています。

死亡率減少の取り組み 木洩れ陽2032

2013年の「健康日本21(第2次)」、2024年の「健康日本21(第3次)」には、対策を要する生活習慣病のひとつとしてCOPDが記載されていますが、認知度の向上も含め、対策はいまだ不十分です。日本呼吸器学会ではCOPD死亡率減少プロジェクトとして「木洩れ陽2032」を立ち上げ、2021年度に人口10万人あたり13.3人であったCOPDによる死亡を2032年までに人口10万人当たり10人に減らすことを目標に、日本循環器学会、日本心不全学会、日本不整脈心電学会などとも連携し、COPDの啓発活動を進めています。

COPDは認知度の低い疾患であることを念頭におき、医師、薬剤師ともに知識の習得や技術の向上、共通認識の形成などにつとめ、死亡率の減少につなげていきたいと考えています。

【参考文献】

・日本呼吸器学会編.COPD(慢性閉塞性肺疾患)診断と治療のためのガイドライン第6版.メディカルレビュー社.2022年

・medicina vo.61 No.13 特集「喘息・COPDと関連疾患の重要知識Up-to-date」医学書院.2024年

・日本呼吸器学会ホームページ「木洩れ陽 COMORE-By2032」とはhttps://www.jrs.or.jp/comore-by2032/about/

髙橋 浩一郎 氏

1996年佐賀大学医学部卒業。臨床研修ののち東京大学へ国内留学。2007年東京大学医学研究科博士課程修了、2007年より米国ファインスタイン医学研究所博士研究員、2009年より佐賀大学医学部呼吸器内科に勤務。2024年より現職。専門は、炎症性呼吸器疾患(気管支ぜんそく、COPDなど)。