監修

群馬大学大学院医学系研究科 消化器・肝臓内科学 病院講師

栗林 志行 氏

消化器疾患のなかでも比較的有病率が高いとされる胃食道逆流症は、食生活の欧米化や肥満の増加などにより患者数が増えてきています。胸やけなど日常生活に影響する不快な症状があり、重症例では合併症や発癌のリスクもあります。今回は胃食道逆流症について、逆流性食道炎や非びらん性逆流症(NERD)などの分類、主な症状や診断、重症度別の薬物治療などについて、栗林志行氏にお話を伺いました。

胃食道逆流症は1970年代より増加食生活や肥満の影響も

胃食道逆流症(Gastroesophageal Reflux Disease;GERD)は、「胃食道逆流により引き起される食道粘膜傷害と煩わしい症状のいずれかまたは両者を引き起こす疾患」と定義されています。胃食道逆流症のひとつの逆流性食道炎は、胃液が食道に逆流することで症状や粘膜傷害が生じる疾患として、近年では一般的にも知られてきています。

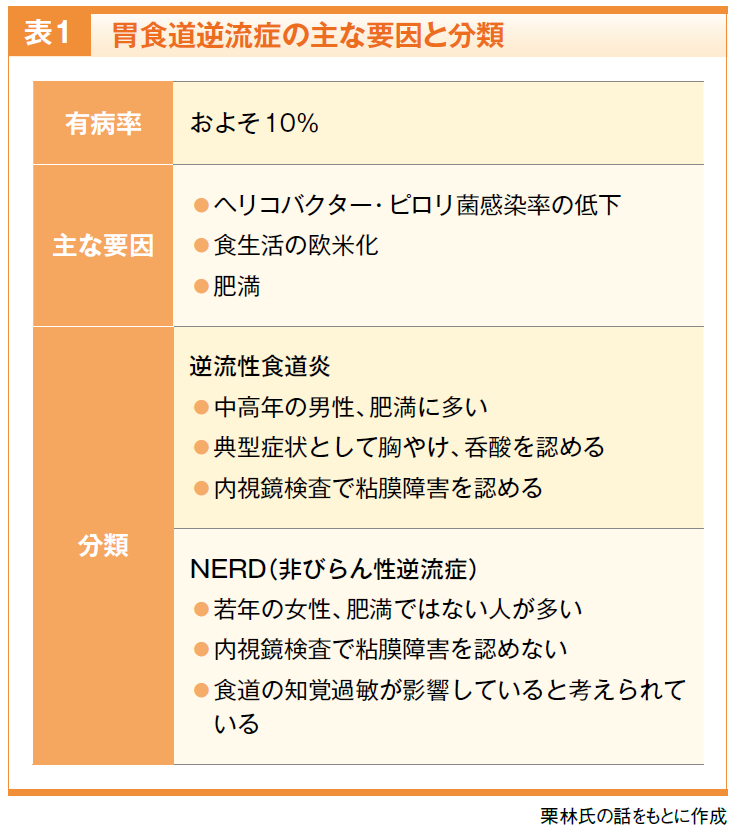

日本人における胃食道逆流症の有病率はおよそ10%と推定されており、1970年代に比べると有病率が上昇しています。これには、ヘリコバクター・ピロリ菌の感染率の低下、食生活の欧米化、肥満の割合の増加などが関与していると考えられます。

ヘリコバクター・ピロリ菌に感染すると胃粘膜に萎縮が生じて胃酸分泌能が低下しますが、ピロリ菌感染率の低下によって胃酸分泌能が保たれている方が多く、これが胃酸の逆流に寄与します。また、食道と胃の境目の防御機構が脆弱化する食道裂孔ヘルニアも逆流に関与しています。食道裂孔ヘルニアがない健常人では、げっぷが出るメカニズムである一過性下部食道括約部弛緩により逆流現象が生じますが、肥満による腹圧上昇によって一過性下部食道括約部弛緩が増加し、逆流イベントが増加します。また、慢性咳嗽での咳込んだ際に腹圧が高まり逆流が生じることもあります。

粘膜障害の有無で

逆流性食道炎とNERDに分類

胃食道逆流症は、逆流性食道炎と非びらん性逆流症(Non-Erosive Reflux Disease:NERD)に分類されます。

典型的な逆流性食道炎では、胸やけや、胃酸が食道にあがってくる呑酸の症状があり、内視鏡検査で食道胃接合部に粘膜障害を認めます。一方で、症状を訴えていても内視鏡検査では食道胃接合部に粘膜障害を認めない患者もおり、NERDとされています。逆流性食道炎は中高年の肥満の男性に多いのですが、NERDは若年で肥満ではない低体重の女性に多いという患者像の違いがあります(表1)。

なお、高齢の女性では、閉経に伴う骨粗鬆症で腰が曲がり、食道裂孔ヘルニアをきたして逆流性食道炎を起こしているケースもあります。

逆流性食道炎の軽症例が重症化するリスクはそれほど高くないとされていますが、重症の逆流性食道炎を放置してしまった場合には、狭窄や出血などの合併症のリスクが高まります。以前は重症の逆流性食道炎に伴って食道狭窄を生じ、食道のバルーン拡張などの対応が必要になるケースもありましたが、最近では薬物治療の発展により重症逆流性食道炎を認める症例は少なくなりました。

症状で主に診断

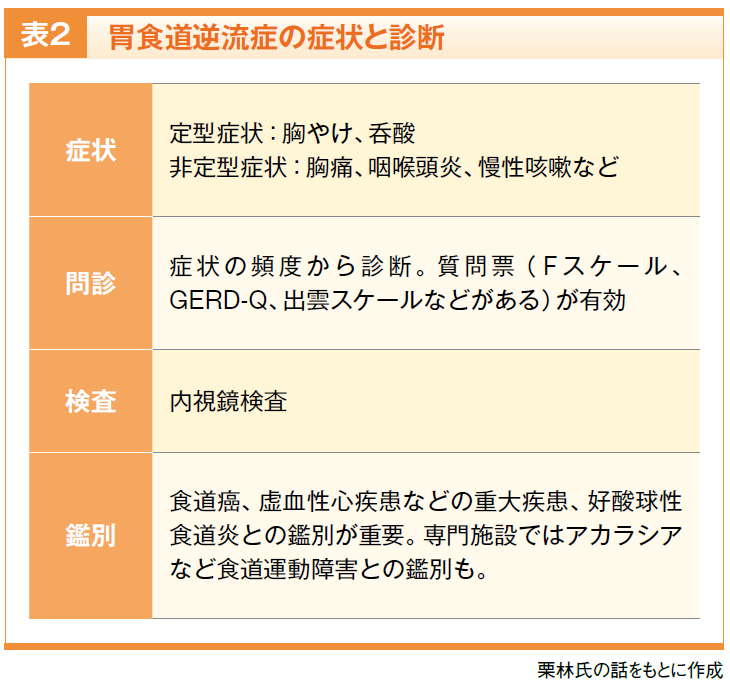

胃食道逆流症には定型症状と非定型症状があり、定型症状としては胸やけ、呑酸があります。食道の非定型症状としては胸痛やつかえ感が、食道以外の非定型症状としては慢性の咽喉頭炎、咽喉頭異常感症や慢性咳嗽などがあります。

胃食道逆流症の診断は症状ベースで行うのが基本であり、胸やけや呑酸などの定型症状が一定の頻度で認められれば胃食道逆流症と診断されます。症状評価については質問票が有用であり、Fスケール、GERD-Q、出雲スケールなどさまざまなもののなかで、当施設では胸やけなど12の症状についてその頻度を点数化するFスケールを用いています。

食道癌、虚血性心疾患など重大疾患がないか留意する

胸やけや、つかえ感は胃食道逆流症でよくみられる症状ですが、こうした症状を訴える患者さんでは他の疾患の可能性も十分にあります。特に気をつけるべきは、食道癌です。そのため、食道癌や好酸球性食道炎などの器質的疾患が潜んでいないかを鑑別することが極めて重要です。そのほか、専門施設でないと診断が難しいものとして、アカラシアなどの食道運動障害でも同様につかえ感や逆流症状が生じるため、こうした疾患の除外も必要です。

胸痛の訴えに関しては虚血性心疾患の除外も非常に大切です。胸痛がみられるにもかかわらず、循環器内科で精査しても原因がはっきりしない場合、食道に由来する症状ではないかと消化器科にご相談いただくケースもあります。また、咳をしている患者が呼吸器内科を受診しても原因がわからない場合に、胃食道逆流症の関与がないかとご相談いただくこともあります。こうしたケースでは、すでに診断的治療としてプロトンポンプ阻害薬(PPI)が投与されているケースもあります(表2)。

重症例では合併症の予防、軽症例では症状コントロールを

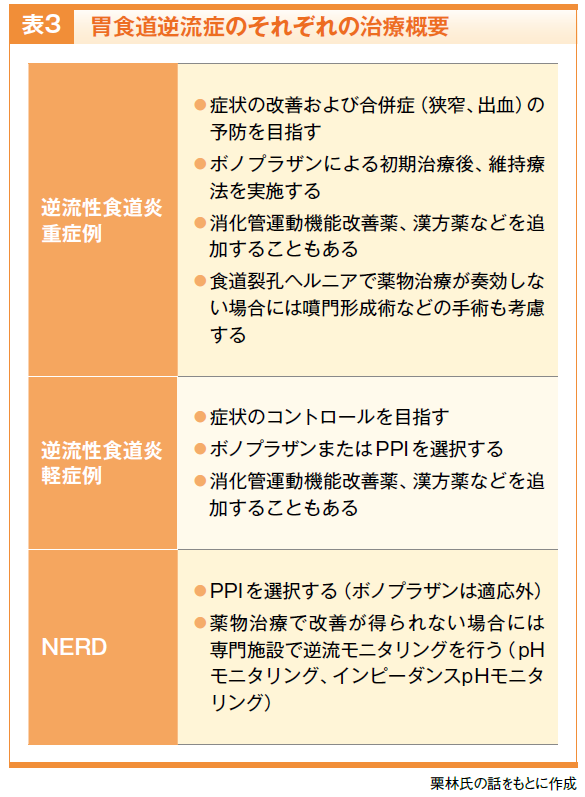

逆流性食道炎の治療においては、重症例では症状の改善ももちろんのこと、合併症の予防も非常に重要です。一方、軽症例では、重症化や合併症のリスクはそれほど高くないため、症状のコントロールを目標とします(表3)。

重症例ではボノプラザンで治療を開始する

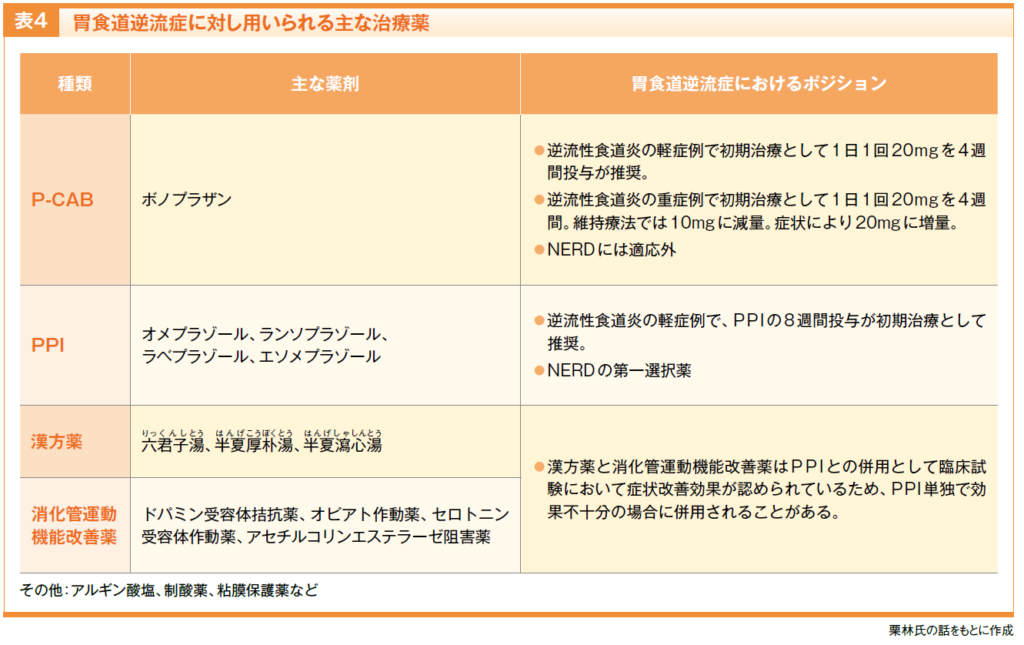

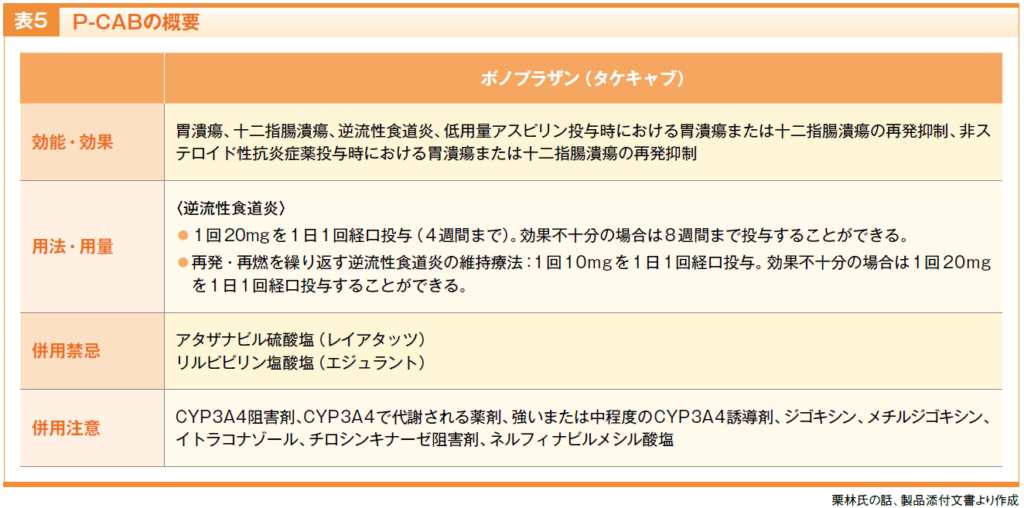

薬物治療としては、逆流性食道炎の重症例に対してはカリウムイオン競合型アシッドブロッカー(P-CAB)のボノプラザン(タケキャブ)が第一選択で、軽症例ではボノプラザン、または既存のPPIが選択肢となります。

逆流性食道炎の重症例では、まず初期治療としてボノプラザン1日1回20mgを4週間継続投与します。初期治療のみだと再発リスクがあるため、基本的には積極的な維持療法が推奨されます。維持療法ではボノプラザンを1日1回10mgに減量しますが、症状や粘膜傷害が抑えきれない場合には1日1回20mgに増量します。

ボノプラザンのみで症状が改善しなかった場合、漢方薬、消化管運動機能改善薬などを併用するケースもあります。漢方薬としては、六君子湯、半夏厚朴湯、半夏瀉心湯などを使用します(表4)。

軽症例ではボノプラザンまたはPPIを選択

逆流性食道炎の軽症例では、ボノプラザンと既存のPPIでそれほど逆流性食道炎の治癒率は変わらないため、PPIの8週間投与もしくはボノプラザンの4週間投与が初期治療として推奨されています。初期治療でいったん中止して経過観察をする場合と、症状が残存する患者で維持療法を行うケースがあります。軽症例でも酸分泌抑制薬を投与しても症状が十分コントロールできない場合には、漢方薬や消化管運動機能改善薬などを追加するケースもあります(表4)。

NERDではPPIを使用必要に応じ機能検査を

NERDに対してはボノプラザンが適応外のため、PPIを使用します。

なお、NERDでは胃酸の逆流よりも食道の知覚過敏が原因になっている患者が多く、酸分泌抑制薬の効果が得られにくい患者もいます。そのため、必要があれば、食道の機能検査として逆流モニタリングを行います。検査では、食道の中にpHセンサーを置いて逆流の有無を観察します。薬物治療をしている場合、非酸性の逆流が増加しpHのみでは逆流を捉えられないケースがあり、インピーダンスpHモニタリングという新しい逆流モニタリングを実施することもあります。ただし、逆流モニタリングを実施できる施設は限られており、患者への負担といった課題もあります。

酸分泌抑制薬長期投与のリスクに注意する

PPIの長期投与に際してはさまざまなリスクが指摘されています。最も注意が必要なのはクロストリジウム・ディフィシルによる胃腸感染や腸内細菌叢の構成の変化などです。因果関係が不明ではあるものの、骨折リスクの増加など、消化器領域以外のリスク増加も複数の観察研究で報告されています。

消化器系の医師が最も懸念していたのは、酸分泌抑制によって胃酸分泌を促す血中ホルモンであるガストリン値が上昇して神経内分泌腫瘍が発生するリスクでした。日本人の逆流性食道炎患者を対象とした5年間の観察(VISION研究)では神経内分腫瘍の発生は報告されていませんが、今後も注視すべきものであり、酸分泌抑制薬の投与は必要最低限にするという姿勢は必要だと考えています(表5)。

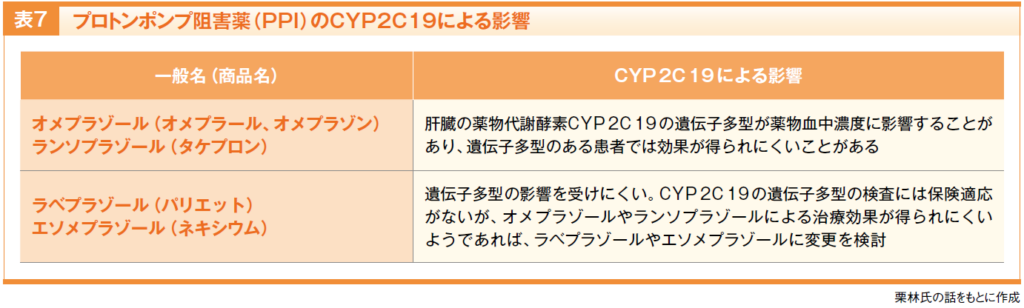

PPIは代謝酵素CYP2C19の影響が異なる

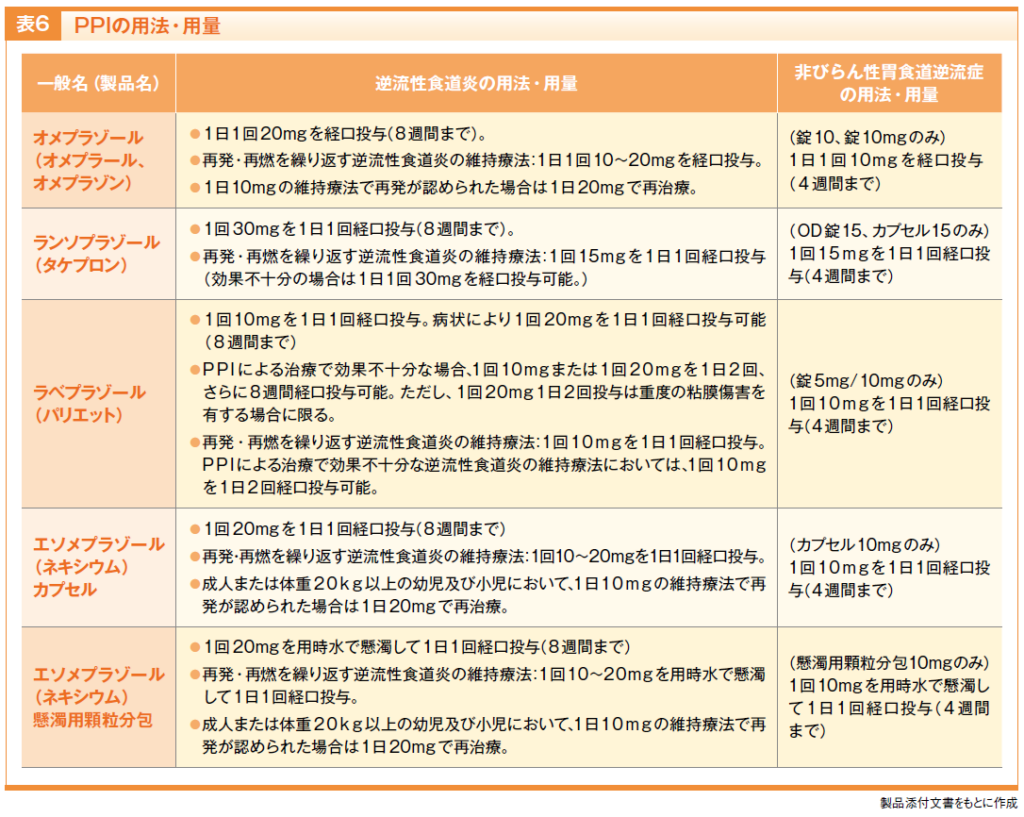

PPIにはオメプラゾール、ランソプラゾール、エソメプラゾール、ラベプラゾールの4種があります(表6)。

肝臓の薬物代謝酵素CYP2C19の遺伝子多型が薬物血中濃度に影響することがあり、PPIの効果が得られにくいことがあります。その場合には、遺伝子多型の影響を受けにくいエソメプラゾールやラベプラゾールが選択されます。なお、ラベプラゾールのみ、治療効果が不十分な場合に常用量の4倍量まで増量が可能となっています。CYP2C19の遺伝子多型の検査には保険適応がないため、処方したPPIによる治療効果が得られにくいようであれば他の酸分泌抑制薬に変更するというように、臨床現場で処方を試行しています(表7)。

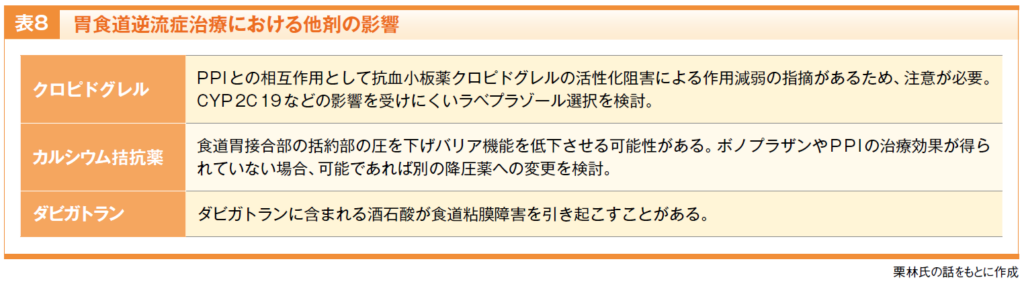

その他の服用薬の影響も観察

PPIとの薬物相互作用として、抗血小板薬クロピドグレルとオメプラゾールを併用した際のクロピドグレルの活性化阻害による作用減弱が注目されたことがあり、併用する場合には注意が必要です。こうした場合には、CYP2C19などの影響を受けにくいラベプラゾールを選択していただくのもよいでしょう。

降圧薬ではカルシウム拮抗薬が食道胃接合部の括約部の圧を下げバリア機能を低下させる可能性があります。私見ではありますが、ボノプラザンやPPIによる治療が奏効していればカルシウム拮抗薬を使用していても臨床上の大きな影響はないかもしれませんが、ボノプラザンやPPIで治療効果が得られにくく、カルシウム拮抗薬以外の降圧薬への変更が可能であれば、薬剤変更を考慮してもよいのかもしれません。

また、胃食道逆流症ではないものの、抗凝固薬のダビガトランに含まれる酒石酸が食道粘膜障害を引き起こすことがありますので粘膜障害を起こす薬剤を服用してい

ないかにも留意しましょう(表8)。

医師のみでは困難な服薬コンプライアンスの把握

胃食道逆流症の薬物治療において最も課題となるのが服薬コンプライアンスで、胸やけがするときにしか薬を飲まないといったように、患者の自己判断による服薬となってしまっていることも多いのですが、薬物治療のすべてを医師が把握するのは困難です。

ボノプラザンは食事の影響をほとんど受けないとされていますので、服薬は食前でも食後でもかまいません。患者が多くの種類の薬を服用している場合、食後の服薬が多い薬のなかで酸分泌抑制薬のみ食前に服薬するのは煩雑になりますので、食後の服薬も可能なボノプラザンは使用しやすいでしょう。また、ボノプラザンは効果発現までの期間が短く、多くの患者で翌日から効果が得られると報告されています。

既存のPPIは食前の服薬が効果的なのですが、さまざまな薬が食後に出されていることから、服薬アドヒアランスやコンプライアンスの問題でPPIも食後に服薬しているケースが多く、食後の服薬によってPPIの最大効果を発揮できていないことがあります。また、PPIの最大効果発現には数日を要します。

胃食道逆流イベントは食後に生じやすいことから、オンデマンド療法を行う場合には、PPIより食事の影響を受けにくく、早く効果が得られるボノプラザンが向いていると思います。

診断的治療としてのH2受容体拮抗薬

逆流性食道炎にはH2受容体拮抗薬も使用可能です。H2受容体拮抗薬は、PPIよりも効果発現までの期間が短い傾向にありますが、連日経投与するとだんだんと効果が出にくくなるタキフィラキシーが起こることがあります。PPIの登場以前は酸分泌抑制効果に加えて消化管運動機能改善効果ももつH2受容体拮抗薬が処方されるケースもありました。現在では、逆流性食道炎にはH2受容体拮抗薬よりもPPIが推奨されています。

PPIで酸分泌を抑制しても、夜間に一時的に胃酸分泌が亢進するノクターナルガストリックアシッドブレイクスルーが起きることがあり、それに対してH2受容体拮抗薬が有効といわれています。

もちろん、H2受容体拮抗薬を診断的治療として使用することは可能だと思います。胸やけを訴えて薬局に来た患者に市販のH2受容体拮抗薬を紹介し、服薬して症状が改善するようであれば胃食道逆流症を疑い、「PPIなど、よりよい薬があるので医療機関を受診した方がいいですよ」といった助言を薬剤師さんからしていただくことができると思います。市販薬を患者の自己判断で継続するのではなく、食道癌などが潜んでいる可能性なども念頭に置いたうえで、精査を促すことは大切です。

肥満や食生活を改善寝るときは左側を下に

胃食道逆流症には生活習慣の関与も大きく、肥満の患者では減量するだけで症状が改善するケースもあります。胃食道逆流症に減量は効果的です。また、ベルトなどでおなかを締め付けていることによる逆流症状の発生もありますので、服装にも留意していただくとよいでしょう。

逆流が起きるのは食後が多いため、重症化を防ぐためにも、食事のあとにすぐに横になることは避けていただくことも必要です。夜間の逆流を改善するには、睡眠時の姿勢はからだの右側を下にする右側臥位よりからだの左側を下にする左側臥位をとる方がよいとされています。

食事については脂肪分などが下部食道括約部圧に影響する可能性もあり、食事の内容に注意していただくとよいのですが、患者ごとに症状に関与する食事内容が異なりますので、ご自身が食べると症状が悪くなると感じている食事は避けていただくような患者指導をしています。

胃食道逆流症のよりよい診療のために、患者への受診の促し、服薬コンプライアンスの確認、効果的な服薬ができているかなど、医師だけでは目の届かない部分については、薬剤師のサポートが重要だと思います。

栗林 志行 氏

日本内科学会総合内科専門医、日本消化器病学会専門医、日本消化器内視鏡学会専門医、日本消化管学会胃腸科専門医。胃食道逆流症(GERD)診療ガイドライン2021作成委員。消化管運動の観点から胃食道逆流症や機能性消化管疾患の研究および診療に従事している。