年が明けると、花粉症対策を考え始める方もいるのではないでしょうか。花粉症の諸症状に対して、基本的な処方薬と同様のラインナップが揃ってきたOTC医薬品。保険薬局でもセルフケア・セルフメディケーションの推進が図られるなか、今号ではOTC医薬品に関する書籍も出版されている薬剤師の児島悠史氏に、花粉症でのOTC医薬品の活用法やポイントを伺いました。

監修:Fizz-DI 薬剤師・薬学修士

児島 悠史 氏

処方薬と同じ薬剤が手に入るように

OTCでも花粉症対応ができる方とは

かつて花粉症治療に対するOTC医薬品は、「眠くなりやすい抗ヒスタミン薬」や「血管収縮薬を含む点鼻薬」しか選択肢がない、といった状況でした。しかし、アレグラFX(フェキソフェナジン)やクラリチンEX(ロラタジン)といった非鎮静性の抗ヒスタミン薬や、血管収縮薬を含まない鼻噴霧用ステロイド薬がOTC医薬品として登場し、セルフメディケーションを提案しやすい環境に変化してきました。

OTC医薬品で対処できる花粉症患者さんとは、どういった方か。私見にはなりますが、「毎年、病院で同じ薬をもらっていて、特に困り事がない方」は、対象になるかと思います。もう少し具体的なイメージを挙げると、毎年、内服の抗ヒスタミン薬とステロイドの点鼻薬を処方してもらい、ここ数年はそれで問題なく対応できているといった方。一方で、処方は毎年同じでも、年によって症状の重さに大きな違いがあるような方は、引き続き受診した方がよいでしょう。

OTC活用のメリット

潜在的な顧客は多い見込み

OTC医薬品を活用する大きな利点は、①花粉症シーズン中、非常に混雑している医療機関を回避できる、②1~2月中旬頃まではインフルエンザの流行期間でもあるため、医療機関でインフルエンザの患者さんに遭遇することによる感染リスク回避ができる、といった点です。花粉症は、OTC医薬品に切り替えても問題ない方が、潜在的に多くいる領域だと思います。

初期療法でのOTCの使い方

2024年夏の猛暑の影響により、2025年春の花粉飛散量※は広い範囲で例年(過去10年の平均)より多いと見込まれています。2024年比では、北海道・東海を除く東北・関東甲信・北陸・近畿・中国・四国・九州と各地域で多いとされ、特に近畿・中国・九州では2倍以上、四国は8倍以上ともいわれています(2024年12月2025年春の花粉飛散予測[第2報]参考)。

※九州から東北はスギ・ヒノキ、北海道はシラカバ花粉の飛散量

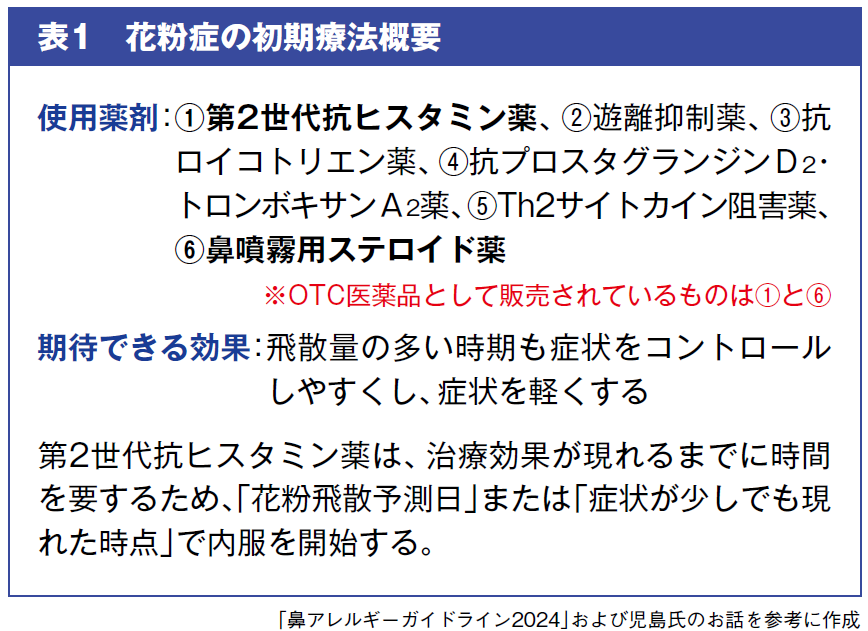

2024年に発行された「鼻アレルギー診療ガイドライン」でも、花粉の飛び始めから開始する「初期療法」の積極的な実施が呼びかけられています。

表1で挙げた薬剤のうち、①第2世代抗ヒスタミン薬と⑥鼻噴霧用ステロイド薬は、OTC医薬品として販売されているため、OTC医薬品でも初期療法を実施できます。「季節性アレルギー専用」の記載がある鼻噴霧用ステロイド薬についていえば、使用できる期間は3か月間です。つまり、スギ花粉症であれば、初期療法として花粉の飛び始める2月~飛散が収まる5月まで、飛散期間中は継続して使用できるということになります。

初期療法を提案する際には、まず「症状が強く出てないうちから、毎日使い続けるタイプの薬です」と説明し、「症状が出てから抑えることは大変ですが、最初から症状が出ないように抑え続ければ、花粉の飛散期間中、楽に過ごせると思います」といったお話をして、きちんと継続して服用してもらうよう促します。

抗ヒスタミン薬(内服薬)を整理する

● 第1世代抗ヒスタミン薬 花粉症対策の主軸には選ばない

花粉症のくしゃみ・鼻水に対する内服薬については、抗ヒスタミン薬(第2世代)が第一選択の1つであることは周知のことと思います。

抗ヒスタミン薬は第1世代と第2世代がありますが、私は、OTC医薬品のなかでは花粉症の治療薬として第1世代抗ヒスタミン薬を紹介することは、ほぼありません。その理由は、OTC医薬品の第1世代抗ヒスタミン薬は、解熱剤などの成分も含む「風邪薬」のような商品や、血管収縮薬も一緒になった商品が大半のためです。ただ、第1世代の薬は第2世代の薬よりも速効性にやや優れている傾向にあります。そのため、「今から結婚式のスピーチをしないといけないのに、鼻水が止まらなくて困っている」といった緊急性のある相談をされた際には、提案することがあるかもしれません。花粉症対策としてではなく、あくまで一時的かつ即時的に症状を改善したい場合に使用するイメージです。

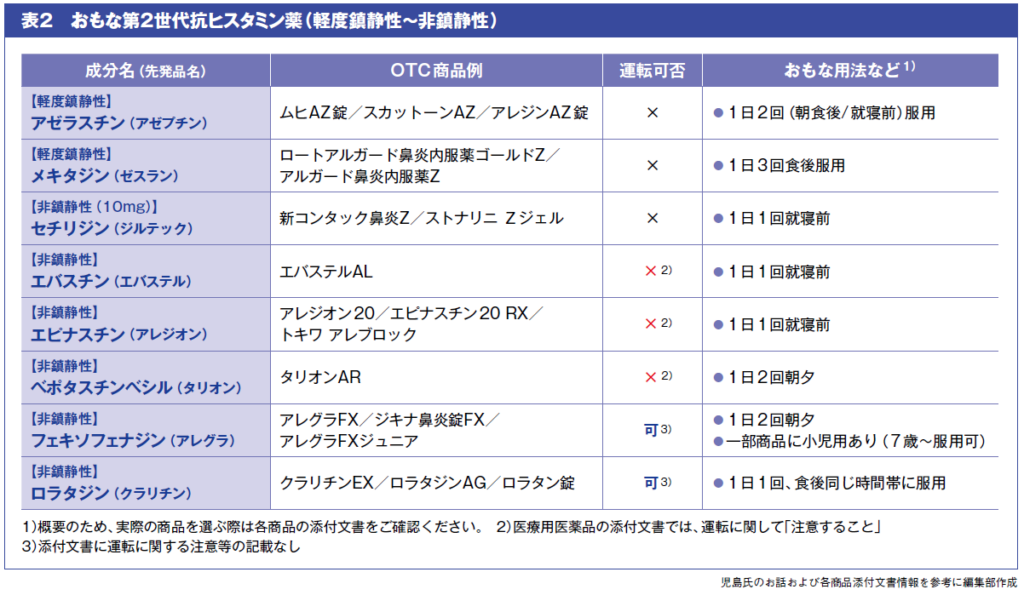

● 第2世代抗ヒスタミン薬 服用後の運転可否が使い分けのポイント

第2世代抗ヒスタミン薬は複数の種類がありますが、それぞれの薬剤の効果に顕著な差は確認されていません。第2世代抗ヒスタミン薬を提案する際の注意点は、「服用後に、運転や集中する仕事をするか」という点です。OTC医薬品の場合、服用後に運転が禁止されてないものは、フェキソフェナジンとロラタジンのみです。ベポタスチンやエバスチンなどは、医療用医薬品では「注意」扱いですが、OTC医薬品では「禁止」されていますので注意しましょう(表2)。

● 抗ヒスタミン薬の点鼻薬単剤は販売中止に

抗ヒスタミン薬単剤の点鼻薬は、販売されていません。現在販売されている抗ヒスタミン薬の点鼻薬には、血管収縮薬も含まれているため、2週間以上の連用で薬剤性鼻炎の原因になります。鼻水や鼻詰まりを今すぐ解消したい緊急時に、ごく短期間に限って使うだけに留める必要があります。

鼻噴霧用ステロイド薬を整理する

● 鼻詰まりに悩む人にはステロイド点鼻薬を患者さんへの提案方法

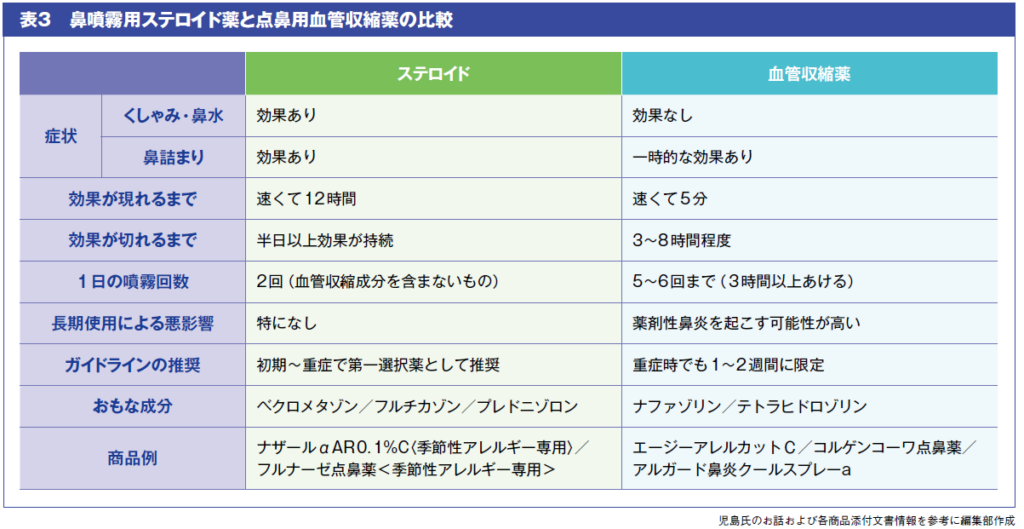

鼻噴霧用ステロイド薬は、くしゃみ・鼻水・鼻詰まりに対して、内服の抗ヒスタミン薬よりも効果的です。特に、鼻詰まりに抗ヒスタミン薬はあまり効果が期待できないため、鼻詰まりに困っている人には鼻噴霧用ステロイド薬が第一選択になります。

鼻噴霧用ステロイド薬は、特にリスクの高い薬ではなく、使用を避けた方がよい患者さんも特にいないと考えています。しかし、しばしば花粉症患者さんのなかには、スギに続きヒノキ、さらにイネと、花粉症症状が半年以上も継続する方がいます。鼻噴霧用ステロイド薬の効能・効果は花粉の種類に関係なく、どの花粉に対しても有効と考えられますが、OTC医薬品の場合、使用期間の上限は3か月までとされています(一部商品は1か月ものもあり)。先述の患者さんのような場合、使用期間を超過してしまうことになるため、受診を勧めた方がよいでしょう。

鼻噴霧用ステロイド薬は、効果と安全性の面で非常に優れた薬ではありますが、やはり「ステロイド」を嫌厭する患者さんもいます。ステロイドの副作用に不安感がある方に対して、私は薬局にあるステロイドの内服薬と点鼻薬の含有量を示しながら次のような話をします。「点鼻薬に含まれるステロイドは内服薬と比較しても非常に微量です。そのうえ、鼻で噴霧した薬はすべてが吸収されるわけでなく、全身に循環する量は、噴霧した量のごく一部のさらに微量となります。ステロイドはもともと自分の体内でも産生されているものなので、この点鼻薬で『ステロイドの副作用』を心配する必要はありませんよ」。鼻詰まりによるストレスの方が身体的・精神的な負担になるとして、安心して使ってもらえるように提案します。

どう選ぶ?

内服の抗ヒスタミン薬とステロイドの点鼻薬

鼻噴霧用ステロイド薬のみでも、十分に花粉症の諸症状に効果があり、くしゃみ・鼻水だけでなく、鼻詰まりにも有効で、かつ眠くなりにくいため、第2世代抗ヒスタミン薬よりも鼻噴霧用ステロイド薬の方が、基本的には優先度が高いと私は考えています。一方で、点鼻薬は「匂いが嫌」「鼻に液体を吹きかけるのが気持ち悪い」といった理由で、嫌がる方も多くいます。そのため、点鼻薬を苦手とする方には、症状が軽い/眠くなっても問題ない場合であれば抗ヒスタミン薬を提案するといった対応をしています。ただし、鼻詰まりが酷く、くしゃみ・鼻水の改善もみられなければ、鼻噴霧用ステロイド薬に挑戦してもらえるよう説得します。

速効性のある血管収縮薬はデメリットが多い

患者さんへの注意喚起を実施

血管収縮薬を含む内服薬や点鼻薬は、「鼻詰まりを今すぐ何とかしないといけない」という状況でない限りは勧めません。血管収縮薬は、内服薬の場合は循環器系や代謝への影響、点鼻薬の場合は薬剤性鼻炎といった大きなデメリットがあります。服用する際は、「緊急対応が終われば、血管収縮薬の入っていないものに切り替えてください」と注意を促します。特に、血管収縮薬を含む点鼻薬は速効性が非常に高いため、今すぐ鼻詰まりを解消したい際の「切り札」にはなりますが、数時間程度で効果は切れてしまいます。そこで何度も使用してしまい、薬剤性鼻炎に至ってしまう方が多くいます(表3)。

薬剤性鼻炎は、一般の方の認知度は非常に低いです。血管収縮薬入りの点鼻薬の購入頻度の高い方、複数量を購入している方には、まず声をかけ、薬剤性鼻炎の疑いがあれば受診を促すようにしています。その際には、医師に今まで使用していた点鼻薬についても伝えるように一言添えておきます。

血管収縮薬を含む点鼻薬を継続して購入しようとした方で、まだ薬剤性鼻炎にまで至っていなさそうな場合でも、花粉症による鼻詰まりに悩んでいるのであれば、「病院でも使用されている『第一線』の薬に変えてみませんか?」と、鼻噴霧用ステロイド薬を提案してみます。こうした表現を用いて提案すると、患者さんにもよく響くようです。

漢方薬は価格面がネックに

OTC医薬品の漢方薬は、基本的に高価です。数か月間、継続服用することになる花粉症治療では、優先的に紹介しにくいかと思います。まれにフェキソフェナジンやロラタジンでも眠くなり、さらに点鼻薬を嫌がる方には、漢方薬を紹介することはあります。その場合でも「病院の方が扱える薬の種類が多いので、貴方に合った薬が見つかるかもしれない」と、受診勧奨をする方が早いかもしれません。

処方薬を服用中にも関わらず、OTC医薬品の購入を希望する方もいます。花粉症治療薬では、OTC医薬品の方が処方薬に大きく優るということはないため、すでに必要十分な薬を服用しているケースがほとんどです。それでも追加の薬を強く求める方には、漢方薬の提案をすることがあります。

薬局で置くべきラインナップの考え方

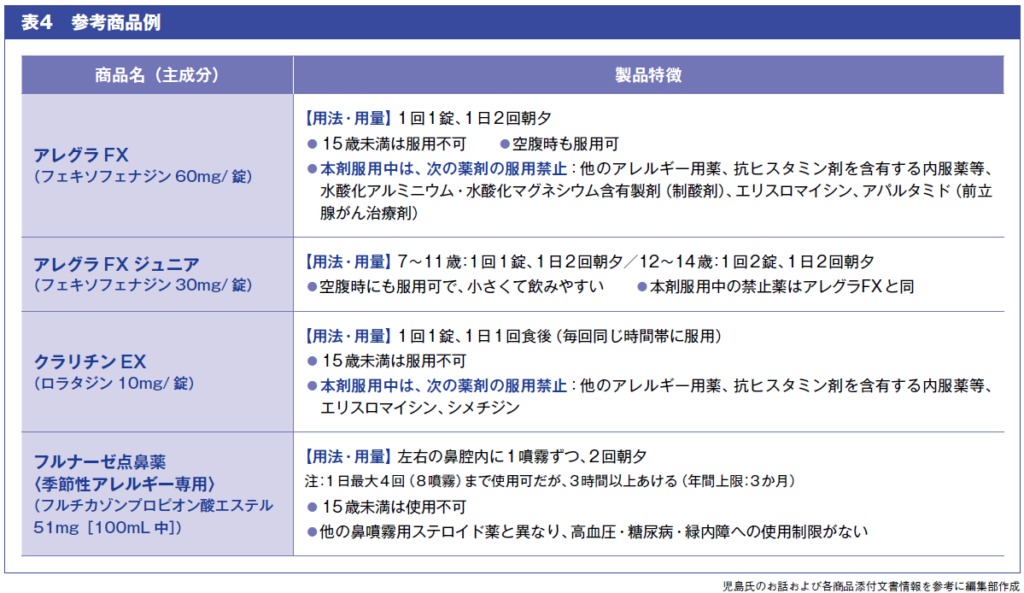

保険薬局で花粉症に対するOTC医薬品の取り扱いを検討する際のポイントをまとめます(参考商品例は表4参照)。

● 内服薬・点鼻薬ともに血管収縮薬を含まないもの

血管収縮薬を含むものは、循環器系や代謝系に影響し、高血圧や甲状腺疾患の方には紹介できない。薬剤性鼻炎のリスクもあるため、薬剤師によるコンサルタントに重きが置かれる保険薬局では、取り扱いの優先度は低い。

● 処方薬と同じ名前の商品名の薬剤

特にアレグラFX、クラリチンEXは服用後も自動車運転ができ、また「病院の薬と同じものです」と、来局者に提案しやすい。

● 品揃えよりも、薬局薬剤師が推薦する「少数精鋭」

ドラッグストアでは豊富な品揃えが重要な要素の1つだが、保険薬局では「薬剤師が推薦するもの」を扱うことを念頭に置く。鼻詰まりに困っている人も多いため、鼻噴霧用ステロイド薬も配置。

OTC医薬品を扱っていると、多くの方がパッケージの印象から判断して、商品を購入しているように見受けられます。鼻詰まりには困っていないのにも関わらず、血管収縮薬を含む点鼻薬を使用しているケースにも多々遭遇します。鼻噴霧用ステロイド薬も、症状が深刻になった際の「切り札」と誤認して、継続して使用していないこともあります。こうした誤解に対しては、しっかりと解消できるよう丁寧に説明することが大事だと思います。

OTC医薬品の充実したラインナップで

セルフメディケーションへ

薬剤師のなかでも、OTC医薬品には「少し時代遅れの第二線級のもの」しかないと思っている方は珍しくありません。しかしながら、花粉症治療薬に関しては、ビラスチンやデスロラタジンといった近年発売された薬剤を除き、フェキソフェナジン・ロラタジン・セチリジン・エバスチンなど、花粉症治療の場でおもに使われる第2次世代抗ヒスタミン薬がほぼ揃っています。鼻噴霧用ステロイド薬についても、アラミスト(フルチカゾンフランカルボン酸エステル)がスイッチOTC化に向け、議論されています。ますますOTC医薬品のラインナップの充実が期待されていますので、2025年春の花粉症シーズンを契機に、OTC医薬品に取り組んでみませんか?

児島 悠史 氏

薬剤師/薬学修士/日本薬剤師会JPALS CL6認定薬剤師。2011年に京都薬科大学大学院を修了後、薬局薬剤師として活動。「誤解や偏見から生まれる悲劇を、正しい情報提供と教育によって防ぎたい」という理念のもと、ブログ「お薬Q&A~Fizz Drug Information」やX「@Fizz_DI」を使って科学的根拠に基づいた医療情報の発信・共有を行うほか、大学や薬剤師会の研修会の講演、メディア出演・監修、雑誌の連載などにも携わる。主な著書「薬局ですぐに役立つ薬の比較と使い分け100(羊土社)」、「OTC医薬品の比較の比較と使い分け(羊土社)」。