薬剤師が「ゲートキーパー」に

過量服薬の薬剤入手経路は「実店舗」が最多

千葉大学大学院薬学研究院の永島一輝氏は、薬剤師が過量服薬の「ゲートキーパー」の役割を果たすにあたり、過量服薬のリスクがある患者介入に有用なスコアを構築したことを報告した。「ゲートキーパー」とは、自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応(悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る)を図ることができる人を指す。

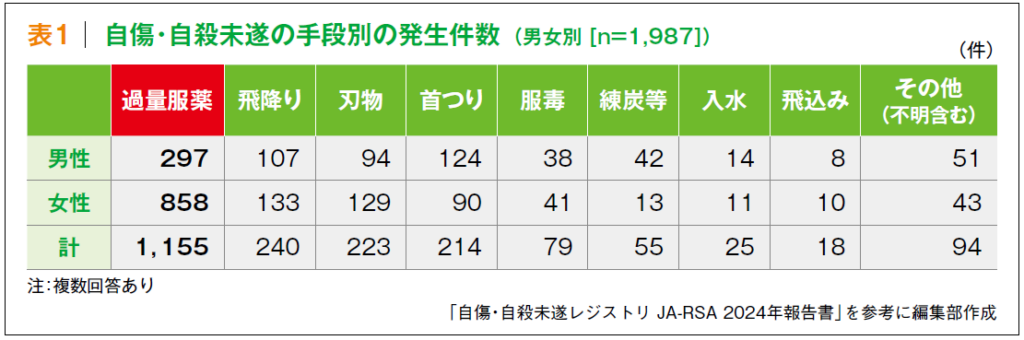

薬剤師になぜゲートキーパーの役割が求められるのか。永島氏は、その背景として、「自傷・自殺未遂の手段別の発生件数」を示した(日本臨床救急医学会といのち支える自殺対策推進センターが協同で運営・作成した「自傷・自殺未遂レジストリJA-RSA2024年報告書」より)。当報告書によると、2022年12月~2023年12月までの1,987例で、男女ともに「過量服薬」がもっとも多い手段だった(表1)。

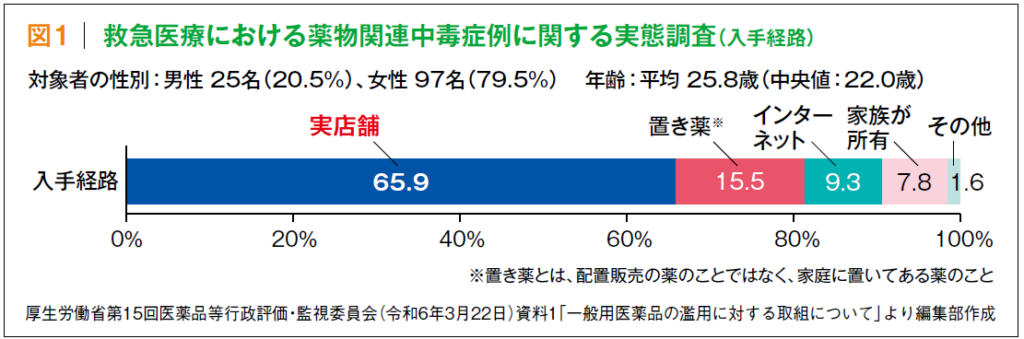

また、永島氏は過量服薬に使用した市販薬の入手経路についての調査結果を紹介し(図1)、過量服薬の直前に薬剤師が関わっている可能性が高い点についても言及した。当調査で、もっとも多かった回答は「実店舗」(65.9%)。永島氏は、「これだけインターネットが普及している現在においても」と、薬局やドラッグストアといった実店舗が、過量服薬のリスク患者と接する可能性が高い点を強調した。

「the OD prevention score」

7項目の評価を通じて、リスク患者の判定基準に

こうした背景をもとに、永島氏は、「薬局薬剤師の積極的な介入が重要」と訴える。その一方で、過量服薬のリスクがある患者を特定する基準がなく、介入の判断が難しいという課題があった。そこで、永島氏が新たに構築した基準が「the OD prevention score」だ。

「the OD prevention score」では、永島氏が過去に発表した「the OD score」1)をもとに、年齢(若年ほどスコア高)、常用薬(向精神薬はスコア高)、性別(女性の方がスコア高)、最近一週間以内の精神的不安事項、などの7項目を評価し、合計0~11の範囲で評価を行う。262名(同一施設内)を対象に検証したところ、「カットオフ値6以上であれば、ほぼ確実に過量服薬を示すことが判明」と永島氏。検証を重ね、「the OD preventions core」が6以上:過量服薬の可能性を考慮した患者介入の必要性が高い/4~5:中等度/0~3:低い、とより明確な判定基準を設けた。また、7つの評価項目のなかで、「特に『常用薬』や『最近の精神的不安事項の経験』は、強くオーバードーズに関連している」ことも指摘した。

実用化に向け、他施設でも評価を重ねる

永島氏は、「the OD prevention score」の今後について、「今回の報告は1施設での検討だったため、他施設でも評価を進める」と述べた。当スコアが、過量服薬のリスク患者に「気づく」ための有用なツールとして確立され、薬局薬剤師に広く活用されることが期待される。

1) 参考文献:Kazuki Nagashima et al., BMC emergency medicine 24(1) 5 2024

適正使用推進には、地域特異性の把握が重要

株式会社メディックスの長谷川洸介氏(東京薬科大学臨床微生物学教室客員研究員)は、地域の外来診療における抗菌薬適正使用の推

進にあたり、「地域特異性を把握することが重要」だと論じた。市中の薬剤耐性菌が医療機関に持ち込まれているため、地域ごとに抗菌薬の使用状況を調査することが重要であり、そのための各製品の使用状況を評価する指標が必要だという。そこで、長谷川氏は「DASC」を保険

薬局で用い、地域の抗菌薬の使用状況に関する評価指標となりうるかを検証した。

新たな指標「DASC」とは

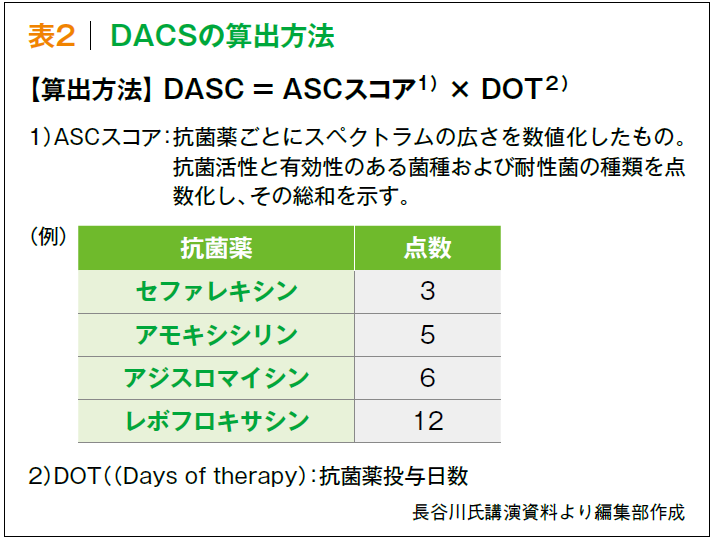

「DASC(Days of antibiotic spectrum coverage)」とは、抗菌スペクトルを加味した適正使用の新たな評価指標だ。近年、病院ではDASCを用いた適正使用評価が検討されているが、保険薬局での検討は「本研究が初めて」と長谷川氏。DASCの算出方法は表2の通り。

検討結果:処方量は減少したが、狭域化は見られず

長谷川氏は八王子エリアにある保険薬局1店舗で調剤した抗菌薬の使用量を集計した(集計期間:2018年1月1日~2023年12月31日)。当薬局は、内科・循環器内科・呼吸器内科・小児科を診療するクリニックの門前薬局だ。

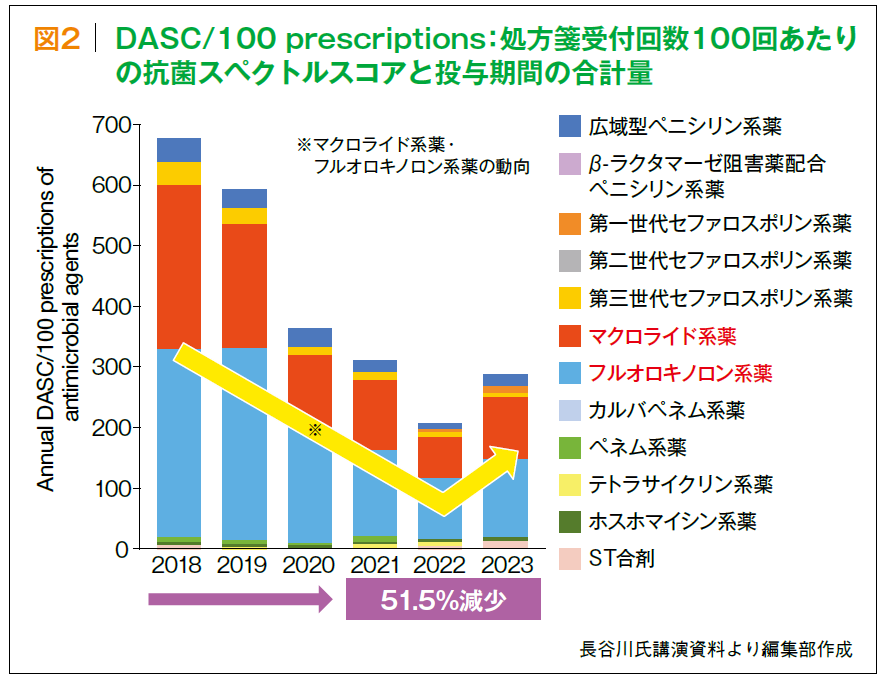

①DASC/100prescriptions:処方箋受付回数100回あたりの抗菌スペクトルスコアと投与期間の合計量(図2)、②DOT/100prescriptions:処方箋受付回数100回あたりの抗菌薬投与期間、③DASC/DOT:1処方箋あたりの抗菌薬の平均スペクトル、を算出し年次推移を確認した。③を求めることで、「処方されている抗菌薬の狭域化が進んでいるかを確認することができる」と長谷川氏は説明を加えた。

結果として、2020年以前と2021~2023年を比較すると、①は51.5%、②は50.1%、と有意に減少を示した(p<0.05)。なお、2023年ではマクロライド系薬とフルオロキノロン系薬は、①・②ともに増加に転じていた。③については、2018~2020年と、2021~2023年を比較すると、有意な減少はみられなかった。また、長谷川氏は「DOTとDASC/DOTの相関関係については、認められなかった」ことも補足した。

医師へのフィードバックも重要 多くの薬局での検証が今後の目標

2021年以降に抗菌薬処方が有意に減少した背景には、新型コロナウイルス感染症の抗原検査キットによるスクリーニングの結果、不要な抗菌薬処方が減少した可能性が示唆されるという。また、抗菌薬処方は減少したが、DASC/DOTが減少していなかった点について、「狭域化は進んでおらず、広域抗菌薬の処方が続いていると考えられる」と考察を重ねた。

長谷川氏は、「適正使用の推進には、抗菌薬の種類の確認とともに、その結果を医師にフィードバックすることも重要」と訴える。本研究を通して、地域の保険薬局が、DASCとDOTを併用することで、地域の抗菌薬の使用状況を詳細に把握・評価できることが示唆された。最後に長谷川氏は、「抗菌薬の使用状況は、総合病院と地域のクリニックの門前薬局など、立地環境による影響は大きいと推察する。今後、データを集積して指標として示せるよう、ぜひ多くの薬局でDASCを使用した当研究に一緒に取り組んでほしい」と呼びかけた。