医療費抑制が急務となるなか、バイオシミラー(BS)導入はその鍵の1つとされる。実現には、現場の丁寧な説明や体制整備といった工夫が欠かせない。今回は、積極的にBS切替に取組む公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 薬剤本部 薬剤副本部長 亀井健人氏、薬務・薬剤情報室長 佐藤可奈氏、主任 栁原知夏氏に、取組みの実際を伺った。

監修:公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院

薬剤本部 薬剤副本部長 亀井 健人 氏

薬務・薬剤情報室長 佐藤 可奈 氏

主任 栁原 知夏 氏

BSを取り巻く現況

切替促進の施策と目標設定

医療技術の進歩、高度化に伴い、国民医療費は年々増加の一途を辿っている。医療保険制度の持続可能性を確保する観点から、医薬品の適正使用の推進は喫緊の課題とされている。

その1つが、バイオシミラー(BS)の使用促進だ。BSによる医療費適正効果額は2024年度では約1,103億円といわれ、年々増加している。バイオ医薬品は従来、治療困難であった疾患に対し、高い治療効果を示す一方、高額な薬剤が多い。 2023年の国内医薬品売上高上位には、オプジーボ、キイトルーダ、イミフィンジ、アイリーアといった多数のバイオ医薬品が並ぶ。今後、これらの薬剤でもBSが登場、置換されることで、さらなる医療費適正化効果が期待されている。

国の施策としても、BSの普及に注力しており、2024年度の診療報酬改定では、入院患者に対する「バイオ後続品使用体制加算」が新設、「バイオ後続品導入初期加算」も要件が見直され、医療機関で注射するバイオ後続品を使用する全ての患者、に対象が拡がった。「骨太の方針2025」にもBSの使用促進の取組方針が明記され、「2029年度末までに、BSが80%以上を占める成分数が、全体の成分数の60%以上」との数値目標が設定された。

切替における3つのハードル

こうした目標が設定される一方で、実際のBS切替状況をみると、ハードルの高さが伺われる。2025年10月時点のBS成分数は約20品目だが、2023年度時点でBS置換率(数量ベース)80%以上を達成しているのは2成分ほどにとどまる。

倉敷中央病院 薬剤本部 薬剤副本部長の亀井氏は、BS切替の課題として、①認知度の低さ、②費用面におけるメリットの少なさ、③理解不足による安全性への懸念、の3点を挙げた。①②は患者側の課題、③はおもに医療者側の課題だ。

患者における最大の課題はBSの認知度の低さである。後述するBS切替の取組みで中心的な役割を担った同院薬剤部の栁原氏と佐藤氏も「やはり長年慣れ親しんだ薬剤から、知らない薬剤に抵抗感を示す患者さんが多かった」と実感を述べる。

②の費用面の課題について、亀井氏はBSに切替えても患者の自己負担額に影響しないケースが多く、切替の動機になりにくい点を指摘する。「BSを処方されている患者さんの多くが高額療養費制度などの限度額に達しており、BSに変更しても自己負担額が変わらないことが切替を難しくしている要因の一つだと思います」と解説する。

医療者では、BSの製品特性の理解不足が安全性への懸念につながっているという。ジェネリック医薬品は先発医薬品と有効成分は同一だが、BSは先行バイオ医薬品と同一ではなく、「同等/同質」の医薬品である。しかし、そもそも先行バイオ医薬品であってもロットが異なれば同一の分子構造ではない。「『先行バイオ医薬品であれば同一で、BSでは異なる』といった誤解から『安全性が担保できない』という懸念が生じているのではないでしょうか」と指摘する。

BS薬剤間の切替進度の差

nocebo効果と適応の差異が一因に

2025年10月現在、BSは約20成分が販売されているが、成分によって切替進度に差がある。亀井氏は「フィルグラスチムやダルベポエチンといった、おもに院内投与製剤は切替が進んでいますが、自己注射製剤は遅れているものが多いと感じています」と分析する。特に抗リウマチ薬や炎症性腸疾患(IBD)治療薬の切替が進んでいないという。一方で自己注射製剤の中でも、インスリン製剤は比較的切替が進み、供給量が確保できれば、今後も切替は進むと見込む。

自己注射製剤間でもこのような差があらわれる要因を亀井氏は次のように考察する。「インスリン製剤は、血糖値という客観的指標で効果を判断できます。一方で抗リウマチ薬などは、手指のこわばりや痛みなど、患者さんの主観的指標による評価が大きく、nocebo効果の影響もあると思われます」。nocebo効果とは、「薬剤が変わったから、効果が落ちるかもしれない」といった患者の薬剤変更に対する不安などのネガティブな心理的効果によって、本来得られるべき効果に影響が生じ、望まれない有害事象などあらわれること。こうした懸念があるため、処方医も切替を躊躇する要因になっているのではないかと推測している。

また、薬剤によっては先行バイオ医薬品とBSで適応が一致しない場合があり、それぞれの適応を調べる作業が医師の負担になり、先行バイオ医薬品のままにしてしまうケースもあるという。

BSを病院の方針として強力に推進

患者にも共有して理解を

BSへの切替を強力に進めるには、病院が一丸となって取組む必要がある。倉敷中央病院では、BS推進を「病院の方針」として院内の運営会議で決定し、トップダウンで実施している。亀井氏は、その背景を説明する。「医薬品費の高騰が国民負担を増大しかねないことに課題を感じていました。当院では、ジェネリック医薬品の使用推進、ポリファーマシーの解消、残薬調整などを進めてきましたが、レセプトデータ等の分析から、特に医薬品費を押し上げる要因が高額なバイオ医薬品であることがみえてきました。そこでBS切替を重点施策としました」。これにより、BS対象患者に先行バイオ医薬品が処方された際には、疑義照会を行い、BSへの変更を依頼するなど、各診療科と調整がしやすい体制を築いている。

また、病院方針は、患者にも資料を用いて説明している。「病院の方針として丁寧に説明することで、患者さんからBS切替への理解や納得が得られやすくなりました」と栁原氏は語る。

切替が遅れていた

インフリキシマブへの取組み

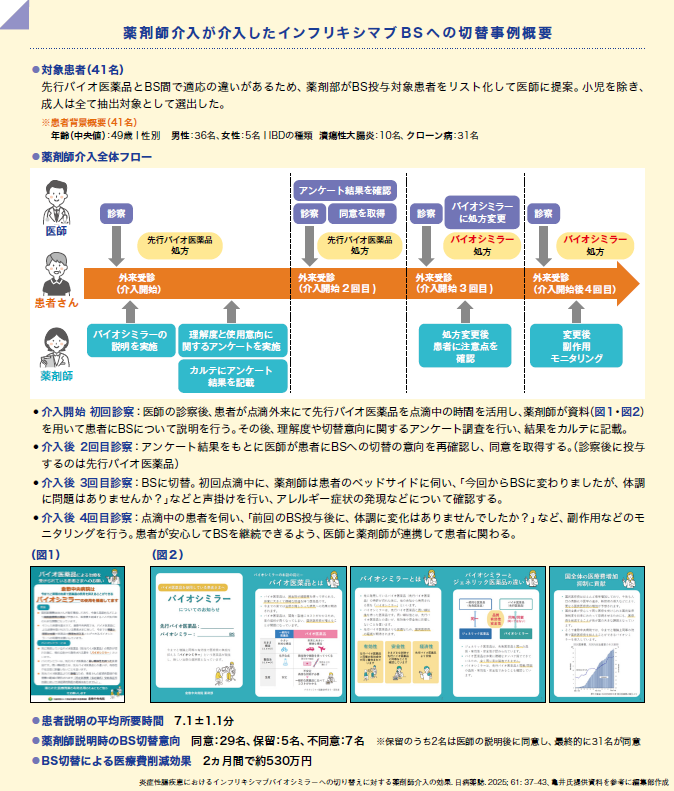

IBDと関節リウマチの領域は、BSへの切替が最も遅れている領域の1つだ。同院では、インフリキシマブBSの切替における薬剤師介入の効果を検証した。全体のフローと結果概要を事例に示す。

インフリキシマブを選択した理由について、栁原氏は次のように説明する。「外来点滴で投与する薬剤であれば、新しい薬剤を初めて自宅で使用することへの患者さんの不安や、自己注射キットの使用方法や使用感といったデバイスに起因する切替の阻害要因を避けることができます。医療者の目の届く病院で投与する薬剤から始めることで、nocebo効果やデバイスの影響を極力減少させる狙いもありました」。

点滴投与時間を活用することで

少人数でも取組み可能

インフリキシマブ投与には、通常約2~3時間を要する。病院の滞在時間が比較的長いため、薬剤師が業務の合間に投与中の患者のベッドサイドに訪問しやすい。また、「当取組みには基本的に4~5名の薬剤師が対応した」と栁原氏。他施設からマンパワー面の懸念を指摘された際には、4~5名という比較的小人数で対応できる点をメリットと強調する。

患者説明の際の注意点

● まずはBSを選択肢として認知してもらい、判断を急かさない

栁原氏は、「まずは患者さんの立場で考えることが大事」と強調する。「国民医療費の増加など社会的な背景を一方的に説明して切替を迫るのではなく、『こうした社会的背景とともにBSという薬剤があります。まず、BSについてご存じではない方も多いと思いますので、ご説明しますね』というように話を進めるよう気を付けていました」。

初回の薬剤師介入時点では、切替の判断を求めず、BSを選択肢として知ってもらうことを目的としたという。IBD患者は年齢層が比較的若く、自身でBSについて調べて考えたいという方もいる。決断を急かさず、患者が納得感を得たうえで進めることが重要だ。初回介入時に回答を保留した患者のなかには、次回診察の際に、医師から「前回、BSについて薬剤師から説明しましたが、覚えていますか?」と確認と説明を再度受け、薬剤師・医師双方からの説明で安心して同意した例もあったという。

患者のなかには、数多くの薬剤を試み、期待する効果を得られなかったり、副作用などに悩んできたりしたなかで、ようやく現在の薬剤にたどり着いた方もいる。佐藤氏は「罹患期間が長い患者さんほど、薬剤の切替には不安が強く、結果的にnocebo効果によって切替がうまくいかない傾向もみられます」と補足する。BS切替を進めるにあたり、こうした患者心理を薬剤師も理解しておかなくてはいけない。

● 自己負担額ではなく、自分事として捉えてもらえるように工夫

バイオ医薬品を使用している患者は、多くが高額療養費制 度や公費負担医療制度の対象で、BSに切替えたとしても自己負担額が変わらないことが多い。亀井氏は、国民医療費の増大という日本全体の課題を自分の治療にも関わる問題と捉えてもらえるよう工夫したという。「このまま国民医療費が増大していくと、いまの高額療養費制度や公費負担医療制度が維持できなくなってしまうかもしれません。一人ひとりの医療費削減が大事になるのです」と伝え、患者説明用の資料にも掲載している。

今回の検証結果では、同意をした全員がBSに切替えても自己負担額は変わらない。こうした取組みの成果かもしれない。

副作用モニタリングの実施

介入完了後も見守る姿勢で安心感を

初回BSの投与後、2回目の投与(介入後4回目診察時)の際には、薬剤師がベッドサイドで副作用モニタリングを行う。おもにアレルギー症状(Infusion reaction)の発現について確認するが、「副作用の症状がわからない患者さんもいるので、『痒みや吐き気はあらわれなかったでしょうか?』というように、具体的な症状で聞き取りを行うことがポイントです」と栁原氏は話す。薬剤師の介入はこの時点で完了するが、今後も安心して治療を継続できるよう「何かあれば、薬剤師でも医師でもどちらでも良いのでいつでも相談くださいね」と患者に伝えることが重要だという。

BS切替後、アレルギー様症状の発現により、先行バイオ医薬品に戻した例もあったが、いずれも一般的に起こりうる範囲の副作用対応で、nocebo効果によるものではなかった。「その点については、フォローアップを含め、丁寧に切替を進めた結果と考えています」と栁原氏は振り返る。

医師との調整の進め方

業務負担軽減につながる可能性を示唆

BS切替促進の取組みを始めた当初、医師からは「医療費の抑制には有効だが、臨床試験の数が限られており、安全性や有効性に懸念がある」との指摘があった。これに対して、ランダム化比較試験や症例報告などの情報を共有し、意見交換を重ねることで、徐々に理解の促進と意識のすり合わせを図ったという。最終的に医師もBSへの切替を了承したうえで、薬剤師は副作用のモニタリングをタスク化して積極的に患者に関わり、有効性・安全性の確認を医師・薬剤師がともに実施していく体制を整えた。

インフリキシマブBS切替に対する薬剤師介入効果を検証するため、医師25名にアンケート調査も実施している。当調査のなかで、「薬剤師によるBSの患者説明および対応の実施が医師の業務負担軽減につながったか」という設問に対し、20名が「大変思う」、5名「やや思う」と回答。また、薬剤師の介入が効果的と感じた点では、「説明時間の短縮」(23名)が最も多く、次いで「患者情報の事前入手」(21名)、「コミュニケーションの効率化」(15名)という結果だった。これらの結果から、薬剤師の介入が医師のBS切替業務の負担軽減に寄与していることが示唆された。

亀井氏は、薬剤師介入と医師のタスクシフトへの効果を次のように述べる。「外来の診察時間は一般的に7分程度といわれています。医師はその限られた時間のなかで、診断、検査結果の確認、治療方針の説明、治療効果と有害事象の確認など多岐にわたる業務を行っています。そこにBSの説明まで加わると、外来業務が回りきらない状況になりかねません。薬剤の説明は薬剤師にタスクシフトすることで、医師の働き方改革にも貢献できるのではないでしょうか」。

さらに、こうした実績を積み重ねることで、医師から信頼を得ることもできれば、今後新たな取組みを進める際にも、より円滑な医師・薬剤師間の協働体制を築きやすいとも加える。

大きな医薬品費削減を実現

今後の展望

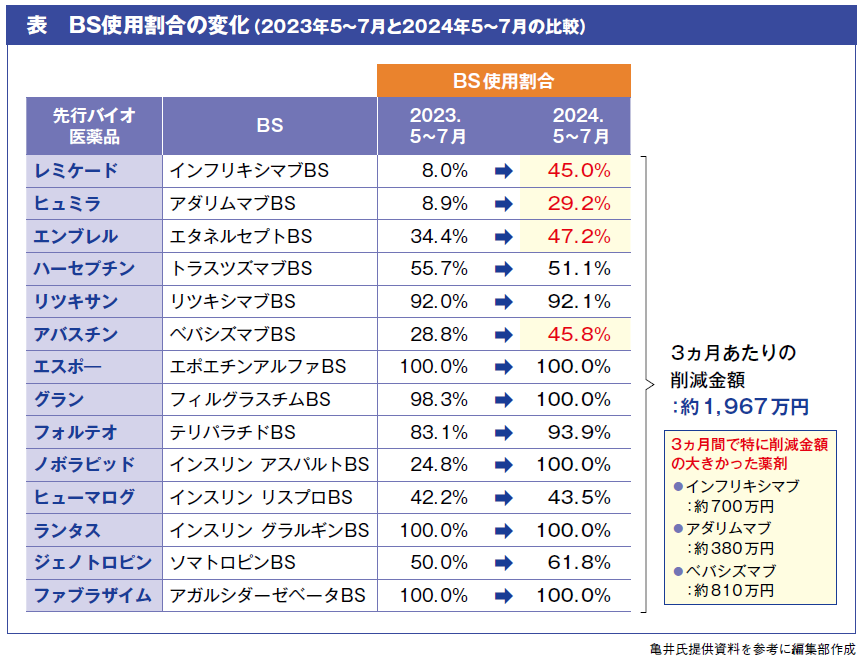

表は2023年5~7月と2024年5~7月のBS使用状況を示したもの。医薬品費で比較すると、BSへの切替によって3ヵ月間で約2,000万円の削減効果があったという。また、バイオ後続品使用体制加算といった加算の算定も実現している。

今後、眼科領域のラニビズマブについても先行バイオ医薬品は採用せず、BSの使用に一本化することが決まっているという。また、2025年11月以降、新たなBSの発売が続くため、そのための準備を整えている。佐藤氏は「対象薬剤を使用する診療科を主導する主任・部長といった医師たちと、特に懸念点となる有効性・安全性に関するデータの共有やBS切替対象患者の設定といった詳細を発売前に決めておきます」と具体的な進め方を説明。実際に発売された際にスムーズにBSに移行できるよう、あらかじめ医師たちとしっかりと連携を取ることが大事だと話す。

BSへの病院・薬局薬剤師 それぞれの役割を考える

亀井氏は病院薬剤師と薬局薬剤師のBSへの関わり方を次のようにまとめる。

「一般的に、病院には院内採用薬を決める『薬事委員会』があり、その事務局を務めることが多い病院薬剤師は、BS切替を積極的に提案し、主導できる立場にあります。医師は治療に専念するため、医療費や病院経営といった財政的な観点まで考慮することは難しい場合があり、医療財政の視点を含めた薬剤管理や提案は、これからの病院薬剤師に求められる重要な役割の一つと考えています。

一方で、薬局薬剤師は基本的に応需した処方箋にもとづいて調剤を行う立場にあり、処方医の薬剤選択に直接関与することは難しいのが現状です。では、BSに関してどのような役割が担うのかというと、私見ではありますが、nocebo効果を防ぎ、患者さんがBSを安心して継続できるよう支援することが重要だと考えています。特にBSの自己注射薬が処方された際には、丁寧な説明とともに、『何か気になることがあれば、いつでもご相談ください』と伝えるだけでも患者さんの安心感につながります。これにより、先行バイオ医薬品に戻ることを防ぐ効果も期待できると思っています。

副作用の発現についても、来局頻度や日常生活に近い立場にある薬局薬剤師の方が早期に気付ける場合があります。そのため、BS処方時には、きめ細やかなフォローアップを通じて、患者さんがBSを安心して継続できる環境づくりに貢献していただきたいと思います」。