2024年11月2~3日に横浜で開催された第18回日本薬局学会総会では、「薬局の、底力。『本質』を創る今を」をテーマに数多くの講演が行われた。今号では、一層の注力が求められる「在宅」と、医療計画の5疾患の1つ「精神疾患」への薬局対応に関する講演を取り上げる。

当シンポジウムでは、在宅医療に特化した薬局が、高齢者施設在宅に対する取組みを紹介。個人在宅との違いとともに、いかに施設側と連携を取り、薬局・薬剤師の力を発揮するか、そして現在の課題などについて講演した。

住宅型有料老人ホームにおける在宅訪問薬剤管理指導の実践

個人宅の看取りに特化 緩和医療対応に充実した備え

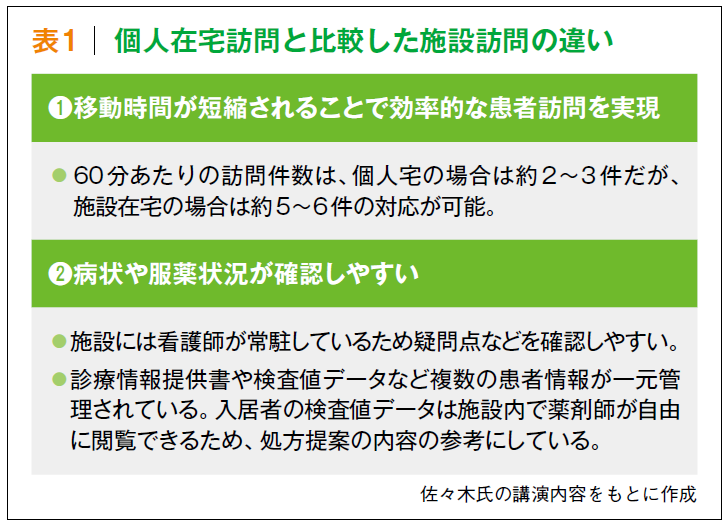

東京都港区にあるメディプレイス365訪問薬局は、個人宅の看取りを中心とした在宅医療に特化し、365日24時間体制で業務にあたる。同薬局管理薬剤師の佐々木健氏は、「訪問先はほぼ個人宅で、施設訪問はごく一部」と述べ、同薬局の特徴として「多数の末期がん患者さんも対応し、緩和医療対応も整備している」点を挙げた。クリーンベンチの設置、麻薬在庫の確保、CADD-Legacy®やクーデック®エイミー®PCAといった各種PCAポンプも取り扱う。訪問エリアは、車や自転車で5~45分圏内。広範囲に及ぶため、移動効率を意識しながら業務にあたっていると、佐々木氏は現況を説明した。

グループLINEを活用して連携を図る

現在、佐々木氏は医療法人が経営する住宅型有料老人ホーム(全18部屋)の施設訪問を実施している。昨今の高齢者関連施設は、施設のアピールポイントの1つとしてターミナルケアへの対応を挙げる施設も増えてきており、「当施設がPCAポンプや中心静脈栄養管理にも対応できる薬局を探していたなかで、私に声がかかった」と佐々木氏は当施設からの依頼が来た経緯についても触れた。

施設関係者とのコミュニケーションツールには、LINEを利用している。施設の看護師、医師、佐々木氏が不在時には別の薬剤師が対応できるよう、同薬局薬剤師を含めたトークのグループを作り、投薬内容の報告や、薬剤の在庫状況の確認、緊急対応の相談などをおこない、連携を図っている。

「移動時間」と「状況確認のしやすさ」が違い

薬局間連携で、持続可能な365日24時間対応へ

今後の課題として、佐々木氏はターミナルケアを担う薬局の体制について言及する。終末期は休日・夜間の緊急対応が必ず発生する。佐々木氏は、同薬局内の薬剤師と当番制を敷くことで365日24時間対応を実現しているが、互いに対応できない可能性もある。その対策として検討しているのが、別法人の薬局との連携体制だ。「現在、近隣で在宅医療に注力している薬局と連携し、少しずつ患者さんの紹介や薬のやり取りを進めている」と、佐々木氏は薬局間連携によって、「持続可能な」365日24時間対応の体制構築を目指している。

施設在宅患者へのアフターフォロー強化による多職種連携

TPNの調剤、小児在宅など在宅に特化し、数百名の患者を支援

スギ薬局在宅調剤センター半田店(愛知県半田市)兼 株式会社CoMediCs営業部薬局運営サポート課に所属する奥田佳苗氏が 勤務する同店舗は、在宅訪問特化型の薬局だ。個人在宅患者 約250名、施設在宅15施設 約400名の患者支援をしているという。「クリーンベンチが設置され、TPN(Total Parenteral Nutrition;中心静脈栄養法)の依頼や、小児在宅への取組み、病院やクリニックと連携して医療材料の提供なども積極的に実施している」と奥田氏は店舗の特徴を補足した。

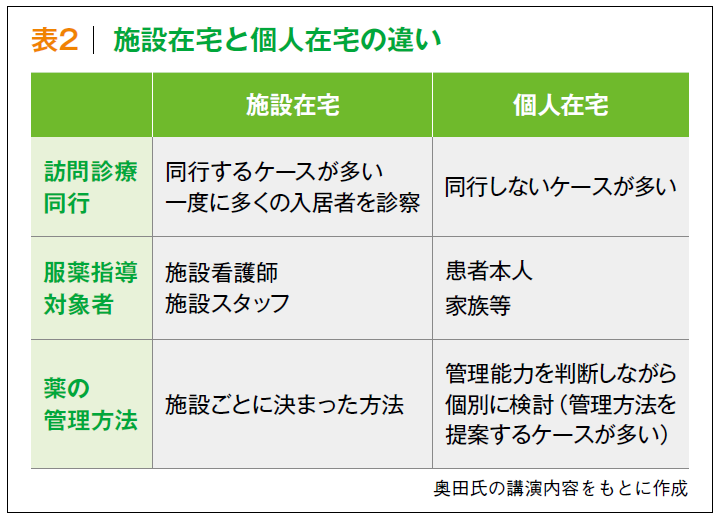

施設在宅と個人在宅の違い

処方提案する機会が多い施設在宅

「訪問診療同行は、薬剤師として大きな意義を持つ」と奥田氏。訪問診療同行は、薬剤師が処方箋発行前に医師に直接処方提案ができ、薬剤師の職能を発揮できる機会でもある。このような訪問診療同行による処方箋発行前の処方提案を評価し、2024年度の診療報酬改定では「在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料2」が新設された。

処方前提案につながる

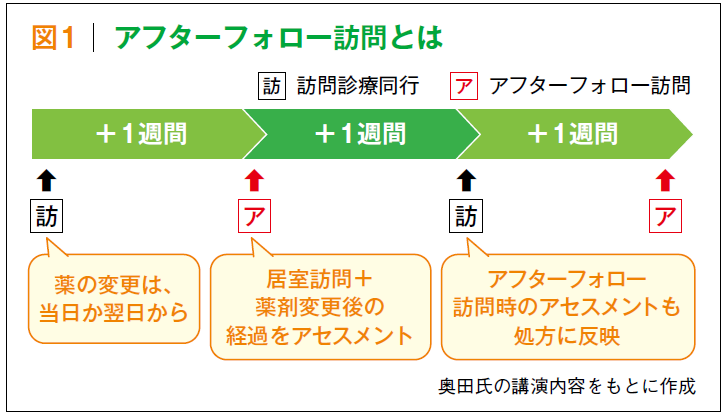

訪問診療同行1週間後のアフターフォロー訪問

薬剤師の職能を発揮する処方前提案にどのようにつなげるか。そこで、奥田氏が紹介したのが「アフターフォロー訪問」だ。訪問診療同行の1週間後に、薬剤師が施設を改めて訪問し、薬剤師のみで入居者の居室訪問やスタッフとの情報共有を行うという。奥田氏は「医師の訪問診療は2週に一度で組まれることが多い」とし、基本的な訪問診療とアフターフォロー訪問の流れを図1で示した。

奥田氏は、アフターフォロー訪問によって実現できることとして、次の3点を挙げた。

1)前週に薬剤変更を実施した患者さんの経過観察

内服の開始や中止があった場合、1週間経過後の効果検証等、評価を実施。

2)有害事象チェック

訪問診療同行時は、医師の病状診察が中心のため、アフターフォロー訪問時に有害事象のチェックをより綿密に実施。

3)次回の訪問診療時に医師に検討してもらう処方提案内容の決定と残薬確認

次週の訪問診療時にアプローチしたい薬剤提案などを決定。処方に反映してほしい内容を報告書とは別途一覧にまとめ、次回訪問診療前にFAXをする。スムーズかつ有効な訪問診療につながる流れを作る。

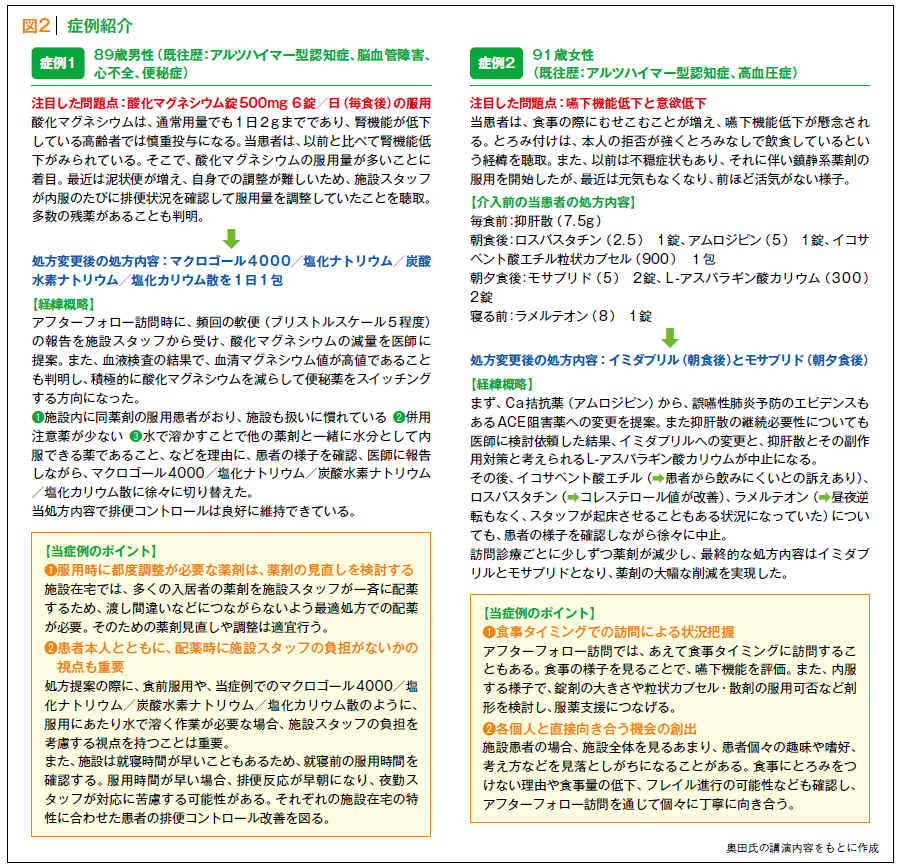

具体的な症例を図2で紹介する。

医師・施設スタッフ・患者家族からも高評価

ポリファーマシー改善にも寄与

奥田氏は、アフターフォロー訪問に関する他職種からの評価は良好だと話す。「訪問診療医からは、薬剤師からの情報により、処方変更後の短期的な経過を追えるため、処方変更の判断がしやすくなった。また、血液検査データや体調の改善を実感されており、薬剤師の介入による処方適正化が影響しているものと、評価をいただいています。施設スタッフ・看護師からは、薬剤師が施設に来ることでコミュニケーション機会が増え、相談しやすくなったと伺いました。また薬の変更時には、薬剤師が経過を確認してくれるため安心感があると、処方変更についても前向きに捉えてくれている印象を受けました」。患者家族からも、薬剤を減量したことで薬代が安くなった、さらに「患者さんの笑顔が増えてきたようで嬉しい」という言葉をもらった、と奥田氏は喜ぶ。

アフターフォロー訪問による介入前後で大きく変化したのは薬剤数だ。奥田氏は「介入前は、当施設の患者の平均内服薬剤数は7.1剤だったのに対し、介入後の現在は4.2剤」とポリファーマシー防止に大きく寄与できている状況も報告した。

施設訪問をする薬剤師の役割について、「訪問診療医と施設スタッフの橋渡しをする役目。そして各職種の役割を意識し、医療資源を加味しての薬剤提案・調整をしていくことで、適正処方に寄与する存在」だと奥田氏は述べた。そのためには、積極的にコミュニケーション機会を生み出し、「相談しやすい薬の専門家」として他職種から情報を得られる関係性を築かなくてはいけない。その結果、施設患者に介入しやすくなると感じている。アフターフォロー訪問は、こうした他職種との連携・患者貢献につながる重要な手段の1つだと、まとめた。

パネルディスカッション

評価しきれていない在宅業務とは

「持続可能」な薬局運営を実現するために

講演後に、当シンポジウムの座長を務めた合同会社SparkleRelation代表の小林輝信氏、株式会社ノムラ薬局代表取締役の古田智裕氏と演者の佐々木氏、奥田氏の4名でパネルディスカッションが行われた。

「令和6年度の診療報酬改定は、在宅医療に手厚い改定となったと思われるが、まだ評価を得られていないと感じる点があれば教えてほしい」との会場からの質問を受け、佐々木氏は「より評価を望む点は、やはり『365日24時間対応』。夜間対応は、現場の薬剤師の意欲とタイミングが合ったために、何とか回っている。薬局間連携などシステム化した仕組み作りにつながってほしい」と回答。奥田氏は「心不全患者さんは、利尿剤の細かい調整など介入する機会が多いが、持続皮下注をしていない場合は月4回までの算定となり、算定に結び付かない訪問をしていることもある。また、在宅診療医以外に他科受診している患者さんは多い。それらの薬剤もまとめて管理するために、訪問することも多々ある」と挙げた。最後に発言した古田氏は、「今回、在宅専門薬局を立ち上げる際、『在宅のみ』という点に行政からの風当たりは強かった。すべての薬局が365日24時間対応できれば理想だが、現実的に『持続可能』ではない。薬局の機能分化として、在宅特化型の在り方が認められることを願う」と薬局の機能分化も考えて、これからの在宅医療へ臨む必要性があることを示唆した。

2022年7月「薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループとりまとめ~薬剤師が地域で活躍するためのアクションプラン~」(厚生労働省)より、今後も薬局は対人業務の推進が求められ、そのなかで注力すべき5疾病の1つに精神疾患が挙げられている。教育アップデートセミナーでは、薬局薬剤師の精神疾患への対応に向け、作成中の「患者対応マニュアル」に携わる演者が、当マニュアル作成のもとになった具体例や患者対応のポイントについて講演した。

今後さらに重要になる薬剤師業務は何か

東京薬科大学薬学部教授の益山光一氏は、まずは総論として、強化すべき対人業務の1つである薬局薬剤師による服薬フォローアップについての調査研究結果(令和2~4年度)を紹介した。フォローアップ事例を分析すると、実施の主な目的は①アドヒアランス維持、②副作用や安全性の確認、③患者の不安感への対応、の3つに分類できる。特に益山氏は③に注目。別途実施した中医協のフォローアップに関する患者調査(令和4年)のなかで、フォローアップを受けた患者(アンケート回答者約1,000名のうち3割)のほぼ全員が「受けてよかった」と回答した。さらにその回答者の約7割が、薬剤師による服薬後の症状や体調の確認が安心感につながったとし、高い評価を得たという。

益山氏は、精神疾患に関する薬物療法を適切に継続するためには、服薬フォローアップが重要になると強調し、現在作成中のマニュアルを参考に患者対応に臨んで欲しい、とまとめた。

統合失調症患者に対応する際の留意点

有限会社みわ薬局こごみ薬局代表取締役の栗原正亮氏は、統合失調症患者の押さえておくべき患者の特性とポイントを挙げた。①目や耳などから入る情報と幻聴や妄想などの精神症状の区別がつかずに混同してしまうため、自覚症状の判断がしづらく、病識を獲得し難い、②症状を自己判断し、服薬中断により再発しやすい、③社会生活を営むにあたり、全人的な医療とともに患者の成長を促す必要がある。薬剤師はこれらを留意して対応する。

栗原氏は、よくある事例として、患者が薬の強さを気にする際の対応例を紹介。まずは、薬の強さ/弱さを気にしている理由を聴取する。「強い薬の要望は、過剰服薬のリスクや薬への高い依存度に注意が必要。弱い薬の要望は、副作用の出現や懸念、病状が改善したと自己判断している可能性がある」という。そこで、栗原氏は、症状と同様に薬の効果のあらわれ方も人によって異なる、と説明する。説明時には「強い/弱い」という表現は避け、「効果が期待できる/安心して服薬できる薬や量」といった表現を用いる。栗原氏は、マニュアルにもこのような会話での注意点を掲載しているので参照してほしい、と述べた。

気分障害患者の対応

合資会社中田薬店ゆう薬局の中田裕介氏は、「うつ病」や「双極性障害」に代表される気分障害患者への対応について講演。テンションが高い/低い、大声を出すなど多様な患者がおり、中田氏は薬剤師として向き合う際には、「こうした症状は、脳内の神経伝達不良によるもの」と捉え、客観的にみることが大事だと感じている。また、患者対応時には、患者がストレスなく過ごせるように気を配る。「声をかけるタイミング、声の大きさやスピード、座る角度、表情などが相手の心に響く。何が響くかを、患者さんが待合室に入室してからの様子を注視して推測する」と、中田氏。患者と話をする際は、主語を「あなた」ではなく、「私」にすることがポイントだという。「相手はA、私はBと、特に相手と異なる意見を伝える際は、『私は、AよりもBの方が良いと思う』のように、相手を否定せずに尊重したうえで、自分の意見を伝えるようにする」。

中田氏は、作成中のマニュアルの活用法について「精神疾患の患者対応のなかで、薬剤師自身もダメージも溜めることがある。当マニュアルが、特に周囲に相談できない薬剤師への助けにもなれば」とも語った。

睡眠障害(不眠症)患者の対応

最後に登壇したグッドファーマシー株式会社湘南あおぞら薬局藤沢店の成井繁氏は不眠症対応について解説した。国内では、成人の約5%が不眠症治療薬を服用しているという(e-ヘルスネットより)。成井氏は「薬局が服薬指導・生活指導・睡眠衛生指導を通じて、国民の健康に寄与できれば」と強調した。根強く残る「8時間睡眠神話」に対し、時間にこだわらないよう説明する際の会話例や、ジフェンヒドラミンなどの一般用医薬品の購入頻度が高い方には受診勧奨を促す、などの対応例を挙げた。

また、成井氏は薬剤師による積極的な睡眠衛生指導の実施を図る。そこで、国民向けに作成された「健康づくりのための睡眠ガイド2023」を紹介。薬に頼らない生活を送るためのフォローアップとして、不眠症患者や睡眠関連の健康補助食品などの購入者へ活用することを提案する。

最後に、座長を務めた湘南医療大学薬学部准教授の竹内尚子氏は、「当患者マニュアルは、統合失調症、気分障害、睡眠障害、さらに認知症を含めたものが、もう間もなく公開されるだろう」とアナウンスした。