監修

近藤内科医院 院長

近藤 りえ子 氏

QOLに大きな影響をおよぼす喘息。喘息増悪、さらには喘息死を防ぐだけでなく、寛解へと導くためにできることとして、一番取りかかりやすいのが徹底した吸入指導といえそうです。「ホー吸入」の普及活動に尽力されている近藤内科医院院長の近藤りえ子氏にお話を伺いました。

全国的に喘息患者の約80%は非専門の開業医が診療している

全国的に喘息患者の約80%は、非専門の開業医が診療しています。となると、非専門の一般診療下でいかに適切な喘息診療が行われるかが重要となります。この観点から「喘息診療実践ガイドライン2024」は作成されており、スパイロメトリーなど専門の診断機器がない一般開業医での診断・治療が確実に行えるように、より実践的なフローが示されています。今回はこの「喘息診療実践ガイドライン2024」の情報をもとに最新の喘息診療について解説します。

喘息の病態

発作の契機はアレルゲン

喘息の病態は主に、IL-4、IL-5、IL-13などの2型サイトカインにより惹起される、気道の慢性炎症で、「タイプ2炎症(2型炎症)」とされます。これらのサイトカインは、リンパ球(Th2)や2型自然リンパ球(ILC2)により産生されます。

小児喘息の大多数、成人喘息の過半数では、喘息の病態として病因のアレルゲンが関与していますが、これはタイプ2炎症の機序の一つです。アレルゲンの曝露は、特異的IgE抗体を介してマスト細胞を活性化して気道平滑筋を収縮させる、Th2細胞の分化を促進する、などのメカニズムを発生させ、気道が炎症する契機となります。喘息の病因アレルゲンとしては家塵ダニが多いですが、スギやヒノキもアレルゲンとなります。また、動物の毛は重症化しやすい点にも注意が必要です。

ただし、中には、タイプ2炎症ではないような喘息も一部存在します。これを病型として「タイプ2喘息(2型喘息)」に対し、「非タイプ2喘息(非2型喘息)」として区別されます。非タイプ2喘息ではTh17細胞などから産生されるIL-17などが気道炎症に関与しています。非タイプ2喘息は、重症喘息の一部ではありますが、ステロイドへの感受性が少ないため、生物学的製剤のほかにマクロライド系抗菌薬の長期投与が検討されることがあります。

喘息診療の全体像

喘息診療の全体像として、「喘息診療実践ガイドライン2024」では、基本的ロードマップが示されました。このロードマップは、①喘息を疑い、②臨床診断、③検査・評価・臨床特性(treatable traits*)の抽出、④治療の開始、⑤モニタリング、⑥コントロール状態による治療強度の変更という大きく7つのステップにより、喘息が診療されることが分かります。

*Treatable traits:治療可能な臨床特性。胃食道逆流症や不安/抑うつ、気道感染、肥満など喘息症状に影響を与える合併症。

特異度が高いのは喘鳴、頻度が高いのは咳嗽

「冷気に当たると咳がでませんか?」

喘息の診断では問診が重視されます。喘鳴(「ヒューヒュー」、「ゼーゼー」の呼吸音)、咳嗽、喀痰、胸苦しさ、息苦しさ、胸痛などの喘息を疑う症状があれば、その症状について詳細に確認していきます。吸入ステロイド薬によって呼吸器症状の改善があったか、3週間以上持続する咳嗽、息苦しい感じを伴う咳嗽、夜間を中心とした咳嗽のいずれかを経験したことがあるか、症状に日内変動や季節性があるか、といった症状の状況や、アレルギー性鼻炎があるか、ペットを飼い始めて1年以内である、などの背景も問診で確認します。

喘息を疑う症状の中で、喘息として特異度が最も高いのは喘鳴、頻度が高いのは咳嗽です。2024年版ではこのチェックリストの症状に「冷気によって呼吸器症状が誘発される」という項目が追加されています。この冷気というのは私自身も診療でもよく用いるワードです。例えば「スーパーの冷蔵・冷凍食品のコーナーで冷気に当たると咳がでませんか」などと症状の確認の際によく用いています。

診断時点で治療薬による反応を確認

問診チェックリストで喘息が疑われた場合、診断時点で治療薬による反応を確認します。胸部単純X線や胸部CTなどで器質的肺疾患を除外した上で、中用量の吸入ステロイド(Inhaled Corticosteroid;ICS)と、長時間作用性β2刺激薬(Long-Acting β2-Agonist;LABA)を3日以上投与し効果を確認します。

喘息が軽症~中等症の場合、投与3~7日程度で、呼吸機能や症状コントロールの改善が認められることが多いです。また重篤な症例では、高用量ICS/LABAに経口ステロイド(PSL換算で10~30mg)を1週間程度併用します。

上記治療で反応がありかつ吸入前に喘鳴があれば喘息と診断します。また喘鳴がなくても再現性があれば、喘息と診断します。

上記治療に反応がない場合や、反応があっても再現性がない場合は他疾患を考えます。

治療は中用量ICS/LABAから リリーバーはSABA

臨床診断確定後の治療としては、中用量ICS/LABAから開始し、急性増悪(発作)時にはリリーバーとして短時間作用性β2刺激薬:(Short-Acting β2-agonist;SABA)を使用します。中用量ICS/LABAでコントロール不十分/不良な場合は、個々の患者で胃食道逆流症や不安/抑うつ、気道感染、肥満など喘息症状に影響を与える合併症について評価し、不安/抑うつがあればカウンセリングや抗うつ薬、肥満があれば減量、喫煙があれば禁煙といった個々の合併症への対応が求められます。アドヒアランスが不良であれば、当然「吸入指導」が必要となります。

喘息の管理目標

症状をなくして治療薬をステップダウン

喘息の管理目標は、まずは喘息症状をなくすことです。そして、臨床的寛解*の達成を目指します。臨床的寛解にいたるまでの期間中、コントロール良好であれば治療薬の減量や中止を見据えて徐々に治療をステップダウンしていきます。実臨床では、医師が個々の患者さんの状態や生活状況を鑑みて判断します。例えば、花粉症の季節が過ぎたタイミングで薬剤の用量を若干減らし様子を見て、喘息症状が出ればまた元の用量に戻してコントロールしていく、といった具合です。

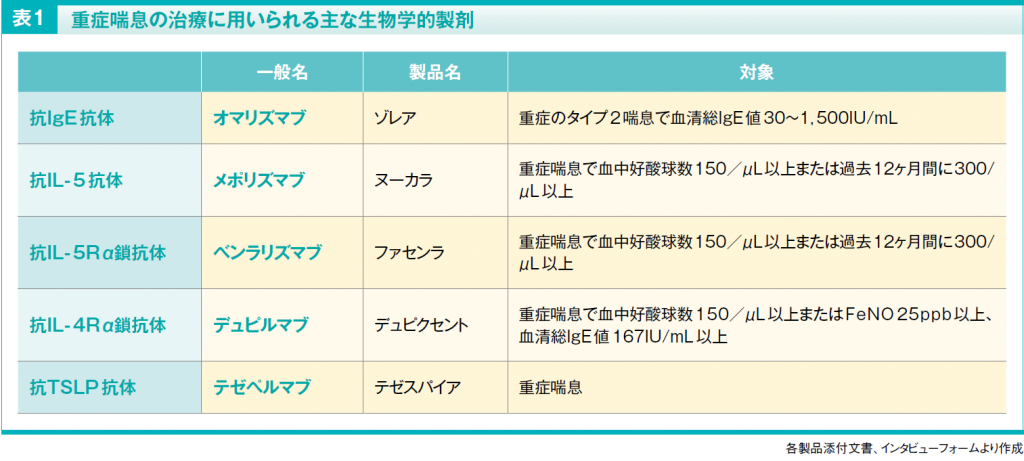

ただ、重症例では、高用量ICS/LABAや全身性ステロイドなどの長期管理薬による治療を実施してもコントロール不良の場合があり、生物学的製剤の導入を検討します。薬剤選択に当たっては、血中好酸球数、呼気中一酸化窒素濃度(Fractional exhaled Nitric Oxide;FeNO)、血清IgE値、アレルゲン特異的IgE抗体などのバイオマーカーを測定し、特に血中好酸球数とFeNOを軸として薬剤を選択します(表1)。

*臨床的寛解:1年間喘息コントロールテスト(ACT)23点以上、増悪なし、定期薬としての経口ステロイドなしの状態

吸入薬の選択は?

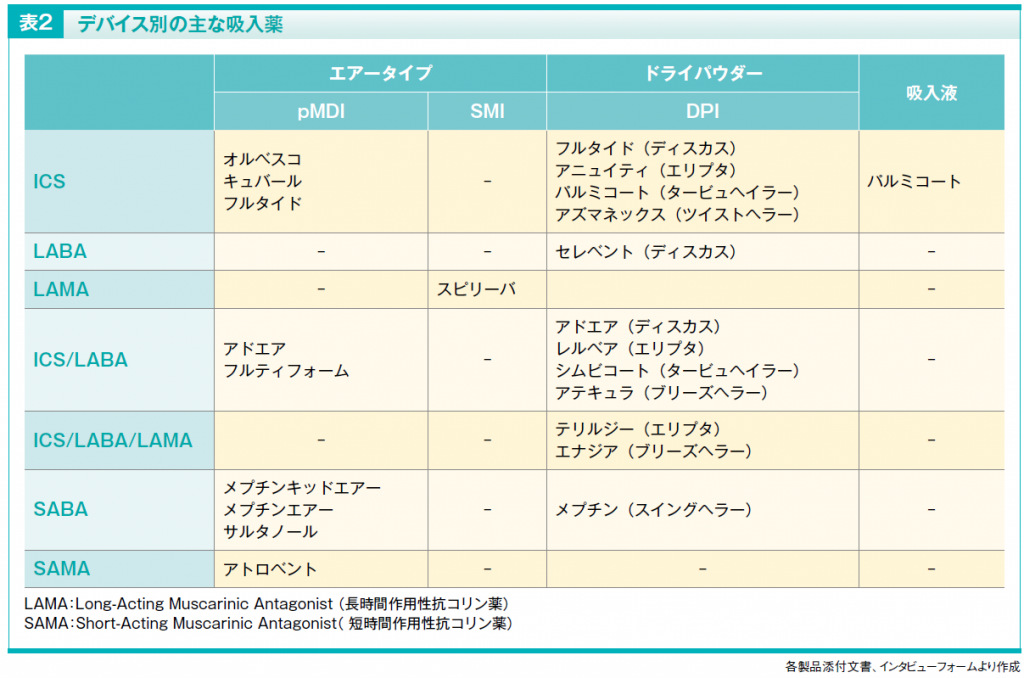

喘息治療で主に用いられる吸入薬を表2に示します。デバイス別に分類すると、エアータイプ(pMDI、SMI)とドライパウダー(DPI)、吸入液に分けられます。喘息治療の基本となるICS/LABA製剤も、デバイスの異なる製品が多数ありますので、各デバイスの特徴を踏まえて患者さんごとに適した製品を選択する必要があります。

エアータイプ

pMDI(pressurized Meter-dose Inhake;加圧噴霧式定量吸入器)

吸入薬の噴射とタイミングを合わせて吸う同調が必要なため、小児や高齢者ではタイミングがつかめない患者がいる。そのような患者ではスペーサーを用いることで吸入が可能となる。アルコールを用いて噴霧するため製剤によって吸入時にアルコール臭がある。患者によってはアルコール臭を嫌う場合があるので留意する。

SMI(Soft Mist Inhaler;ソフトミスト吸入器)

吸入時のアルコール臭はなく、pMDIに比べて噴霧時間が1.5秒と長いため同調が容易。

ドライパウダー

DPI(Dry Powder Inhaler;ドライパウダー製剤定量吸入器)

同調の必要はないが、パウダー状の製剤を自分の吸気で吸い込む必要があるため、ある程度の吸気流速が必要。勢いよく吸うことのできない高齢者では十分な薬剤量を吸入できていないこともあるため注意が必要である。DPIの中でもブリーズヘラーはpMDIと同じ程度の吸入流速で吸入が可能。

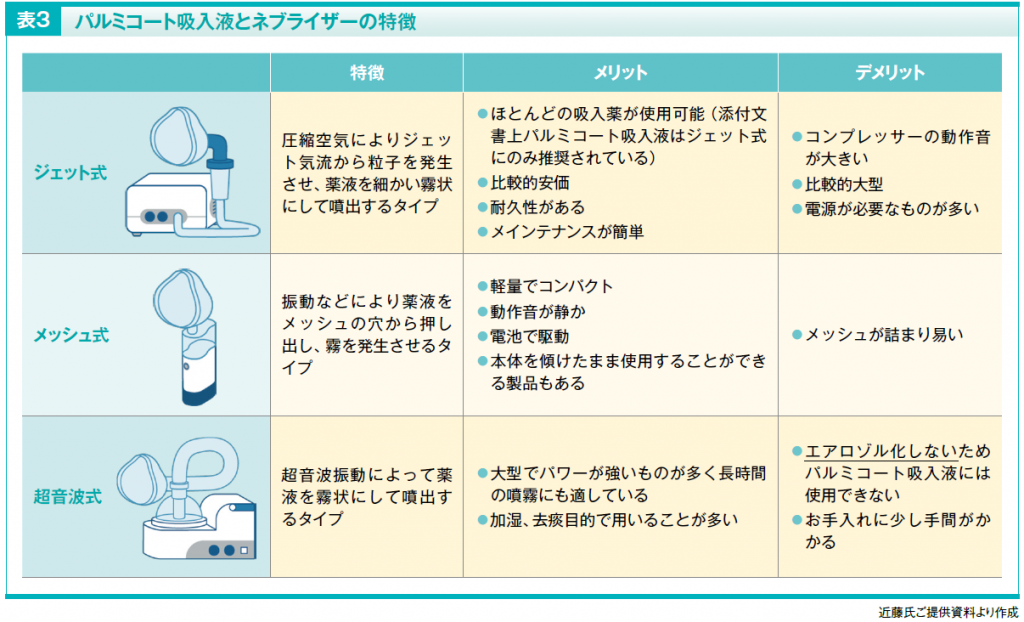

吸入液

乳幼児や高齢者、寝たきりの患者さんなどスペーサーを用いてもpMDIの吸入が難しい症例に用いる。パルミコート吸入液は、ジェット式にのみ推奨されている(表3)。

初回の吸入指導は練習器で

その患者に適したデバイスかどうか確認

クリニックでは、診療時間内に十分な吸入指導の実施が困難なケースが多く、吸入指導は調剤薬局の薬剤師の力を頼っている実情があります。吸入指導では、手順の説明とともに、処方された吸入薬の種類とデバイスは、患者さんがしっかり吸入できるものであるか、など、細かいチェックを薬剤師から実施いただくことが重要だと考えています。

患者さんにとって初めて処方されるデバイスの場合、吸入の手順と吸入方法の説明として、それぞれのデバイスごとに作られているホイッスル型の練習器を用いるといいでしょう。喘息患者では吸入流量や吸入流速が低下していることから、音が出るまで吸い込むことができない場合があります。

DPIは勢いよく吸い込む必要がありますが、ホイッスル練習器の音が鳴らない場合には、エアータイプの製品に処方を変更してもらうなどの対応が必要となります。エアータイプでは、同調(薬剤の噴霧と吸入のタイミング合わせ)が必要となります。息を吐く➡吸入薬を噴射➡吸う、という流れですが、高齢者では難航するケースが多いのです。pMDIに比べてSMIは薬剤噴射に1.5秒かけられるため同調は比較的容易です。また、エアータイプではスペーサーを用いれば同調ができなくても吸入が可能となります。

効果的な吸入方法 「ホー吸入」のやり方

効果的な吸入を行うためには、「舌の位置」と「気管までの吸入経路の角度」が大切です。それは、吸入薬が途中で別の器官にぶつかることなく、炎症が起こっている気管までしっかり届けるためです。

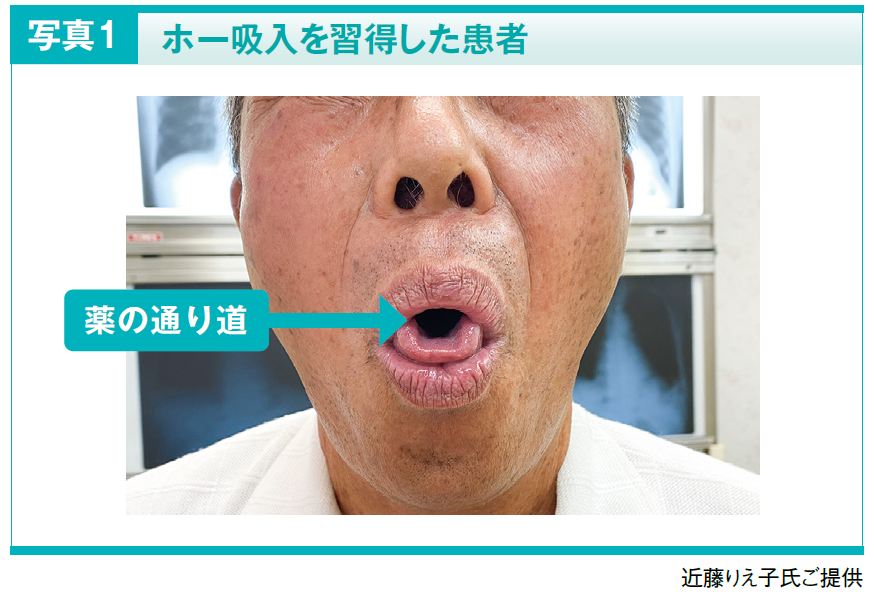

まず舌の位置。吸う動作の時、人は無意識に「スー」と口をすぼめます。舌が口の中央に盛り上がって陰圧がかかった状態といえるでしょう。そのため、ごく自然に吸入薬を吸うと、盛り上がった舌に多くの薬剤が付着してしまい、気管に到達させるべき薬剤量が減ってしまいます。それに対し「ホー」と唄うように発音する口の形をするとどうでしょうか。口の中で舌の位置が最も下がり、咽頭を広く開くことができます。口先から気道まで「薬の通り道」を作ることによって、十分な薬剤量を吸入できるようになります(写真1)。

気管までの吸入経路の角度については、顔がまっすぐ前を向いた状態では吸入口の向きと気管の角度が90度に曲がることになります。気管に薬剤を到達させるには不向きな角度なのです。まっすぐ前を向くのではなく、下顎をあげてやや上を向いて首を伸ばすことで、吸入口から気管までゆるやかな直線に近い角度になり、よりスムーズに薬剤を気管に到達させることが可能となります。

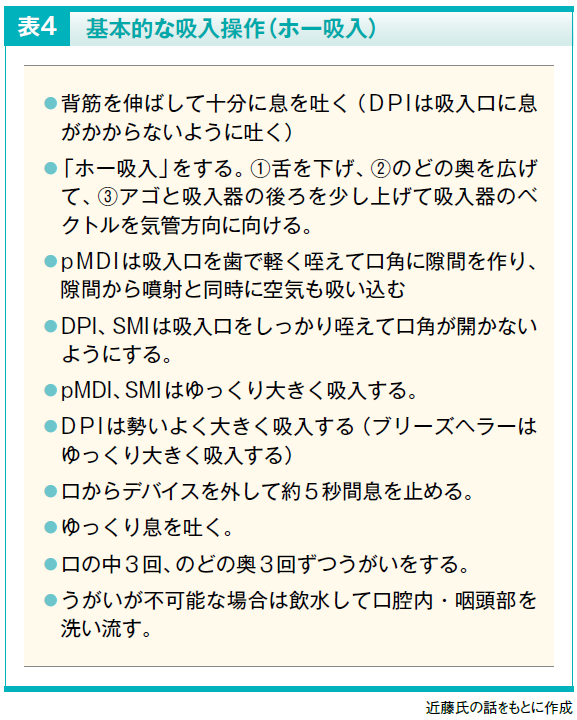

こうした薬剤を気管に届かせるための吸入方法は、「ホー吸入」として以前本誌(2023年12月号特集)でご紹介したことがありましたが、改めてホー吸入のポイントをまとめます(表4)。今回改めて解説したのは、それだけホー吸入が優れた吸入方法だからです。コントロール不良で増悪(発作)を繰り返していた患者さんでも、ホー吸入により、治療強度のステップダウンが可能となることを実臨床で多く経験しています。何より、ホー吸入はあらゆるデバイスに通じた共通の指導方法ですので、デバイスによらず幅広く使うことができます。

日本喘息学会が発行している「吸入療法エキスパートのためのガイドブック2023」でも効果的な方法として紹介されています。日本喘息学会のホームページには、『ホー吸入』の動画とともに、デバイスごとの吸入方法の動画も公開されています(https://jasweb.or.jp/movie.html)。

薬剤師による吸入指導効果の把握に関する検討

医師は、肺機能検査やFeNOの値、好酸球数などで患者の状態を客観的に評価することができますが、薬剤師はその効果を実感するのが難しいと思います。そこで、検査機器が無くても、吸入指導をした効果を把握できる方法について考えました。

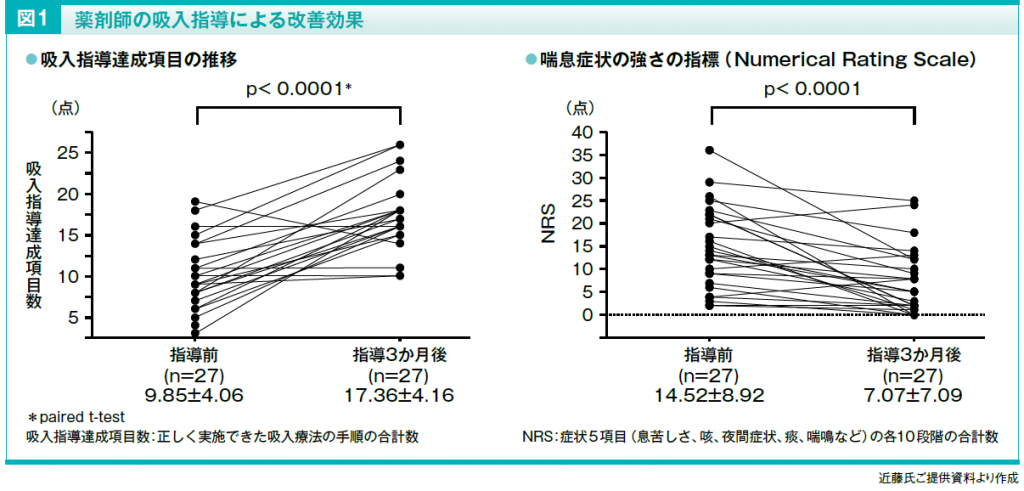

我々は、調剤薬局の薬剤師(スギ薬局榎本尚人氏など)との共同研究で、吸入指導の効果について検討し、豊田吸入モデルとして学会などでも報告しています。

対象は、ホー吸入の指導を受けていない喘息もしくはCOPDで吸入治療を受けている患者さんです。ホー吸入の指導前後で各種パラメータの変化を検討しました。吸入指導の方法は、日本喘息学会のホームページで公開されているホー吸入の動画の視聴と、その内容を紙面で解説した吸入操作手順書の両方、または施設によっては手順書のみを用いて行いました。

評価項目は、①手順書のチェック項目をいくつ正しくできているかをカウントした吸入指導達成項目数、②喘息症状の程度を問う質問票である喘息コントロールテスト(ACT)の点数、③息苦しさや咳などの喘息症状の強さを評価する指標であるNumerical Rating Scale(NRS)の数値であり、最終的に27例(喘息25例、COPD2例)のデータを検討しました。その結果、いずれの評価項目でも、指導前と比べて指導後で有意に改善(p<0.0001、paired t-test)することが示されました(図1)。

この結果について、共同研究の薬剤師は、「今まで吸入指導の効果を具体的に確認することができなかったが、今回すべての項目で吸入指導により改善したという結果を知ることができたことで、吸入指導にやりがいを感じることができた」、「ホー吸入の効果が実感できたので、今後も引き続き指導に取り入れていきたい」という感想を表していました。

このように専門的な検査を行わなくても、各種パラメータの評価でも吸入指導の効果を確認することができ、自らの吸入指導で実際に喘息コントロールが良好になることを実感することで、指導者のモチベーションの向上につながると考えています。

吸入指導は喘息増悪を防ぐための一番の近道

吸入していても喘息コントロールが不良であれば、治療強度を上げるしかありません。日本は国民皆保険ということもあり、重症患者でコントロール不良であれば、比較的容易に生物学的製剤の導入が検討されます。

しかし、中には吸入さえきちんとできていれば、生物学的製剤の導入はもちろん、治療強度を上げる必要がない患者さんがいます。それだけでなく、きちんと吸入を行うことでステップダウンできる患者さん、さらには臨床的寛解にまで導くことができる患者さんがいます。吸入指導は小さな一歩のように思われるかも知れませんが、喘息診療において喘息増悪を防ぐための一番の近道ともいえるのです。

吸入療法の資格認定試験が開始

近年、徐々に吸入指導に対する感心が高まってきていますが、全国的にみると地域によって指導の実施実態や指導内容に差があることが分かりました。そのため、日本喘息学会では、全国的に吸入指導の質の均てん化を図かるとともに、さらに吸入指導に力をいれていただくための取り組みとして、「吸入療法エキスパート資格認定試験」を制定することになり、その第1回認定試験が2024年10月に実施されました。

企画段階ではどれだけの人数が資格試験に興味を持って応募して下さるのか不安もありましたが、定員に達し多くの医師、薬剤師、看護師、保健師の皆様が受験して下さいました。

第2回のエキスパート資格認定試験の実施日時などは、2025年1月に日本喘息学会ホームページに掲載予定です。第6回日本喘息学会総会学術大会では、吸入療法エキスパートのシンポジウム開催も予定しています。多職種が協力して効果的な吸入治療を行えるように、この事業を継続して発展させていきたいと考えています。

*資格は5年間有効。5年間のうちに日本喘息学会総会学術大会、もしくは気道アレルギー実習セミナーに2回以上出席することで更新される。

薬剤師の吸入指導は喘息治療の非常に大きな力になる

吸入薬指導加算が算定できることもあり、薬剤師の皆さんの吸入指導に対する意識が変わってきていることを感じています。吸入指導は1回で済むものではありません。定期的に何度も繰り返し確認し指導することが非常に重要です。

多くの一般診療のクリニックでは、診療時間内に頻回な吸入指導をすることは困難です。薬剤師が積極的に参画し医療連携を促進することは、喘息治療をさらに効率的にするという意味でも非常に大きな力になると思いますので、薬剤師の皆さんの役割に大きく期待しています。

近藤 りえ子 氏

1990年藤田医科大学医学部卒業、2001年藤田医科大学医学部講師、2008年藤田医科大学客員准教授・近藤内科医院副院長、2015年近藤内科医院院長、2016年藤田医科大学客員教授。日本アレルギー学会(代議員、喘息予防・管理ガイドライン2021作成委員)、日本喘息学会(代議員、吸入療法エキスパート委員会委員長、喘息診療実践ガイドライン2023作成委員、吸入療法エキスパートのためのガイドブック2023作成委員長)、独立行政法人環境再生保全機構(吸入指導のための啓発吸入動画制作編集委員)